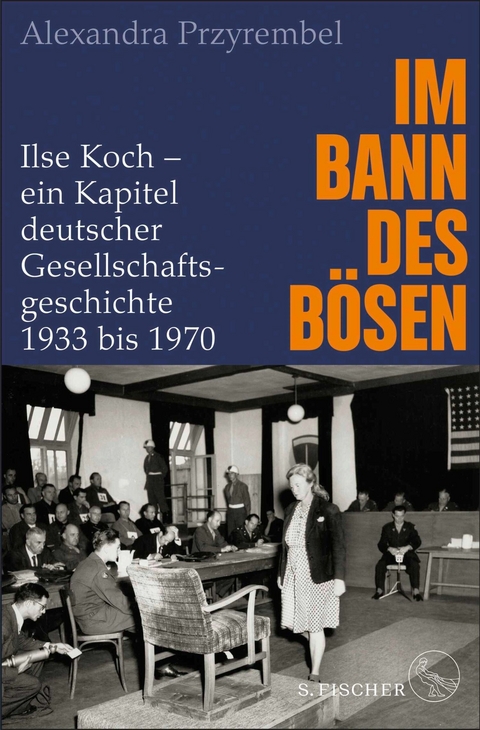

Im Bann des Bösen (eBook)

432 Seiten

S. Fischer Verlag GmbH

978-3-10-403398-3 (ISBN)

Alexandra Przyrembel, geboren 1965, ist Professorin für die Geschichte der Europäischen Moderne an der Fernuniversität in Hagen. Nach einer Ausbildung im Rowohlt Verlag studierte sie Geschichte und Literaturwissenschaft in Hamburg und an der Cornell University. 2001 promovierte sie an der TU Berlin zum Thema »?Rassenschande?. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation«. 2010 habilitierte sie sich an der Universität Göttingen mit einer kolonialen Wissensgeschichte, veröffentlicht 2011 unter dem Titel »Verbote und Geheimnisse. Das Tabu und die Genese der europäischen Moderne«.

Alexandra Przyrembel, geboren 1965, ist Professorin für die Geschichte der Europäischen Moderne an der Fernuniversität in Hagen. Nach einer Ausbildung im Rowohlt Verlag studierte sie Geschichte und Literaturwissenschaft in Hamburg und an der Cornell University. 2001 promovierte sie an der TU Berlin zum Thema »›Rassenschande‹. Reinheitsmythos und Vernichtungslegitimation«. 2010 habilitierte sie sich an der Universität Göttingen mit einer kolonialen Wissensgeschichte, veröffentlicht 2011 unter dem Titel »Verbote und Geheimnisse. Das Tabu und die Genese der europäischen Moderne«.

Insgesamt hat Alexandra Przyrembel eine beeindruckende, aber auch bedrückende Biographie vorgelegt, die nicht nur das Einzelschicksal einer NS-Täterin beleuchtet

Das lesenswerte Buch führt auf breiter Quellenbasis sicher durch die zahlreichen Windungen der Geschichte und verknüpft Justiz-, Medien- und Geschlechtergeschichte aufschlussreich miteinander.

Alexandra Przyrembels vielschichtiges Buch ist weit mehr ist als nur eine Täterinnen-Biographie.

Es bleibt ein Erschrecken über das Ausmaß der Verstrickung der westdeutschen Mehrheitsgesellschaft in die weiterhin wirkmächtige nationalsozialistische Ideologie, insbesondere den Antisemitismus nach 1945.

Die Studie kombiniert umfangreiches Kontextwissen mit präziser historischer Rekonstruktion, was sie für die geschichtswissenschaftliche Lehre empfiehlt.

Weit mehr als der Versuch, einer Lebensgeschichte Rechnung zu tragen, beschreibt Przyrembels Buch ein Stück deutscher Gesellschaftsgeschichte

Die Geschichtswissenschaft und die Frauen im NS-Staat

Die Rolle von Frauen, die sich der politischen Ordnung des NS-Regimes eingliederten – die also weder Jüdinnen waren, noch aufgrund ihrer politischen Überzeugungen, etwa als Kommunistinnen oder Sozialdemokratinnen aus der ›Volksgemeinschaft‹ ausgeschlossen wurden –, ist allem Anschein nach ein sensibles Thema für die deutschsprachige Geschichtswissenschaft. Die Frage, ob und in welcher Form Frauen das NS-Regime unterstützten, beschäftigt Historiker und Historikerinnen nunmehr seit mehreren Jahrzehnten. Bereits 1944 legte Ruth Kempner gemeinsam mit ihrem Mann Robert, einem der Hauptankläger bei den Nürnberger Prozessen, die vierbändige Studie »Women in Nazi Germany« vor.[1] Bereits bei Kempner findet sich ein Topos, der sich hartnäckig in der Forschungsliteratur zum Nationalsozialismus hält: »Die deutschen Hausfrauen mit ihrem angeborenen Sinn für Unterwerfung wählten Hitler an die Macht« und seien eifrig dem Slogan gefolgt, »ihr ganzes Leben Volk und Vaterland zu widmen«.[2] Nachdem sich die ersten beiden Bände mit den nationalsozialistischen Frauenorganisationen bzw. den Arbeitsverhältnissen beschäftigten, wandte sich Kempner im dritten Band den sozialen und moralischen Folgen zu, die der Nationalsozialismus für Frauen nach dem Ende des Krieges haben würde. Sie interessierte sich unter anderem für die Frage, wie Frauen nach der Überwindung des Nationalsozialismus wieder ihren »Alltag zu Hause und am Arbeitsplatz als sozial angepasste Personen« bestehen könnten.[3] Auch bescheinigte Kempner den deutschen Frauen ein besonderes Aggressionspotenzial, auf das der Nachkriegsstaat unter anderem mit finanziellen Kompensationen (Witwenrente, Hilfe für die Waisen) reagieren sollte.[4]

Bemerkenswert für die Fragestellung ist, dass sich Kempner bereits zu diesem frühen Zeitpunkt mit den »Ausgestoßenen unter den Frauen« beschäftigte. Hier widmete sie den SS-Ehefrauen als Angehörigen der nationalsozialistischen Elite ein eigenes Kapitel und resümierte: »Das Schicksal der SS-Frauen wird nach der Zerstörung des NS-Staates ein ernstes Problem darstellen.«[5] Diese Frauen stellten, so bilanzierte Kempner 1944, deshalb ein ernsthaftes Problem dar, weil ihre Ehen und Familien auf der Ordnung des NS-Regimes beruhten und sie die Elite des zukünftigen nationalsozialistischen Staates darstellten, weshalb ihnen die städtischen Kommunen besonders große Aufmerksamkeit schenken müssten.[6] Die vier als vertraulich klassifizierten Bände waren an die zukünftige amerikanische Militäradministration adressiert. Vor allem im letzten Band »Readjustment« finden sich zahlreiche Hinweise (wie etwa die Einrichtung von Familienzentren) zum zukünftigen Umgang mit der weiblichen Bevölkerung, die schließlich die Mehrheit der Bevölkerung darstelle.

In seinem Handbuch »Deutsche Gesellschaftsgeschichte« beschreibt Hans-Ulrich Wehler anschaulich, wie Frauen dem Führer und Reichskanzler Adolf Hitler geradezu in körperlicher Hingabe verfielen.[7] Bereits in den siebziger Jahren wurde diese generalisierende Deutung zurückgewiesen, während die »aktive Komplizenschaft einiger Frauen und das passive Wegducken der Majorität der Frauen« unterstrichen wurde.[8]

Das Paradoxon, dass Frauen einerseits keine politischen Ämter innerhalb des NS-Regimes bekleideten, sie aber als Wählerinnen und Aktivistinnen in NS-Frauenorganisationen eine solide Basis der NS-Gesellschaft stellten, löste wie die Frage nach ihrem Wahlverhalten zahlreiche historiographische Debatten aus. Diese Kontroverse spitzte sich in den 1990er Jahren im Rahmen des sogenannten »Historikerinnenstreits« zu, in dem die Kontrahentinnen Frauen entweder in ihrer Rolle als Täterinnen oder als Opfer wahrnahmen.[9]

Seit einigen Jahren ist Ruhe in diese Auseinandersetzung eingekehrt: Mittlerweile liegt eine Vielfalt unterschiedlicher Forschungen vor, die Handlungsoptionen sowie Karrierechancen von Frauen innerhalb des NS-Regimes beschreiben und einordnen.[10] An den Rändern dieser Historisierung von Frauen als handelnde Akteurinnen bewegen sich diejenigen Beiträge, die sich mit SS-Ehefrauen oder SS-Aufseherinnen in Konzentrationslagern beschäftigen.[11] In jüngerer Zeit wurde das Verhältnis der Geschlechter während des ›Dritten Reiches‹ vor dem Hintergrund der Sexualpolitik neu interpretiert, wobei die bis in die sechziger Jahre währenden Klischeevorstellungen eines durchweg sexualfeindlichen ›Dritten Reiches‹ hinterfragt wurden.[12]

Vielleicht liegt es in der Wirkungsmacht des ›Bildes Ilse Koch‹ begründet, dass auch die historische Geschlechterforschung die in den Konzentrationslagern eingesetzten Frauen als »bemerkenswert brutale und machtbesessene« »Minderheit unter den Frauen« wahrnahm und lange Zeit nicht nach den Spezifika ihrer Macht und schon gar nicht nach der Geschichte ihrer Rezeption nach 1945 fragte.[13] Auch die (wenigen) vorhandenen historischen Arbeiten zum Thema changieren zwischen der differenzierten sozialhistorischen Aufarbeitung einerseits und moralischer Beurteilung andererseits.[14] Dieser ›blinde‹ Fleck in der historischen Auseinandersetzung mit ›rechten‹ Frauen ist auch international vorhanden, so etwa in Bezug auf Frauen, die sich Reinheitsorden (wie etwa dem Ku-Klux-Klan) anschlossen und diese zumindest ideell, oft aber auch aktiv handelnd unterstützten.[15]

Im Gegensatz zu dieser zögerlichen Annäherung der Geschichtswissenschaft an die Frau als Kämpferin steht der mediale Erfolg literarischer Verarbeitungen. Der Roman »Der Vorleser« von Bernhard Schlink wurde beispielsweise in zahlreiche Sprachen übersetzt und verfilmt. Darin schildert Schlink die Begegnung zwischen einem Jurastudenten und einer zu lebenslänglicher Haft verurteilten ehemaligen Wärterin des Konzentrationslagers Auschwitz.[16] Auch die Geschichte Ilse Kochs selbst stieß – und stößt – auf ein ausgesprochen breites mediales Echo: So liegen beispielsweise zahlreiche, darunter auch internationale Fernsehdokumentationen zu Ilse Koch vor.[17]

Noch zu ihren Lebzeiten traten immer wieder Autorinnen und Autoren mit der Bitte an die Gefängnisleitung in Aichach heran, die Strafgefangene Ilse Koch interviewen zu dürfen. Ihm gehe es darum, so schrieb der Schriftsteller Heinrich Fraenkel in seiner Anfrage an die Direktion der Strafanstalt, die »psychologischen Hintergründe« des Falls zu klären.[18] Ilse Koch selbst sprach davon, dass ein amerikanischer Reporter ihr für ihre Memoiren zehntausend Dollar angeboten habe, was sie abgelehnt habe, da »noch mehr« dazukäme und sie darüber hinaus eine eigene Biographie plane.[19] Auch nach ihrem Tod riss das Interesse nicht ab. Eine andere Autorin zeigte sich bereits wenige Tage nach dem Tod Ilse Kochs interessiert daran, im Rahmen einer Veröffentlichung »die seelischen Mechanismen« bloßzulegen, »welche zu dem fürchterlichen Phänomen Ilse Koch« geführt haben.[20] Selbst ein Ingenieurbüro für biorhythmische Forschung interessierte sich für die Hintergründe ihres Suizides.[21] Die wenigen vorliegenden Biographien über Ilse Koch, die einen wissenschaftlichen Anspruch verfolgen, zeichnen sich durch ihre Skandalisierung aus, rücken die mit ihrer Person verknüpften Sexualstereotype (wie Promiskuität) und vor allem Vorstellungen einer bestialischen Grausamkeit ins Zentrum.[22]

Demgegenüber provozierte umgekehrt der Sachverhalt, dass die ihr zugeschriebene Grausamkeit in den Nachkriegsprozessen nicht bewiesen werden konnte, immer wieder auch rechtsextreme Autoren zu Polemiken gegen die ›Vergangenheitsbewältigung‹ durch die Justiz der Bundesrepublik. Diese Art des Schrifttums verfolgte per se das Ziel, NS-Prozesse nachträglich zu delegitimieren.[23]

Kurzum: Die Wahrnehmung Ilse Kochs bewegte sich zwischen zwei Polen: Auf der einen Seite herrschte eine geradezu ›ikonische‹ Faszination an der Figur Ilse Kochs als pathologischer nationalsozialistischer Einzeltäterin vor. Zum anderen beschäftigte sich die Nachkriegsdeutung Ilse Kochs auch mit der Frage, wie ihr Gewalthandeln während ihrer Zeit als SS-Ehefrau und Gattin des Kommandanten von Buchenwald mit Hilfe des juristischen Instrumentariums zu deuten sei. In diesen Debatten ging es um den Nachweis von Schuld im strafrechtlichen Sinne.

Das vorliegende Buch löst sich von den beschriebenen Konstruktionen: Vielmehr soll der Versuch unternommen werden, die Deutungen Ilse Kochs als ›Kommandeuse von Buchenwald‹ zu historisieren und vor dem Hintergrund des in zahlreichen deutschen und internationalen Archiven vorliegenden Materials neu zu interpretieren. Im Anschluss an Methoden der historischen Anthropologie soll der »andauernde Kampf um Bedeutungen« in den Blick genommen werden, der Ilse Kochs Wahrnehmung in den Vereinigten Staaten und den beiden deutschen Nachkriegsgesellschaften, in der medialen Öffentlichkeit und im Gerichtssaal geprägt hat.[24] Zwei Fragen, so schlicht wie kompliziert, stehen im Zentrum: Wie lässt...

| Erscheint lt. Verlag | 15.3.2023 |

|---|---|

| Zusatzinfo | 4 s/w Abbildungen |

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► 20. Jahrhundert bis 1945 |

| Schlagworte | Aufarbeitung Nationalsozialismus • Buchenwald • Demokratisierung • Der Spiegel • Dresden • Frauenbild • Frauenhaftanstalt Aichach • Geschichte der Bundesrepublik • Helene Elisabeth Prinzessin von Isenburg • Holocaust • Justiz • Kalter Krieg • Karl Otto Koch • Konzentrationslager • Kriegsverbrechen • Medien • Nachkriegsprozesse Deutschland • NSDAP • Rechtsextremismus • Robert Kemper • Ruth Kemper • Sachsen • Stille Hilfe |

| ISBN-10 | 3-10-403398-6 / 3104033986 |

| ISBN-13 | 978-3-10-403398-3 / 9783104033983 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,6 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich