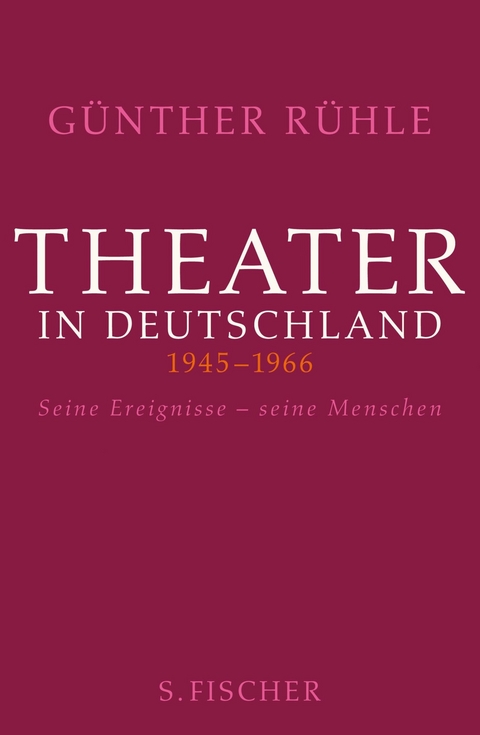

Theater in Deutschland 1946-1966 (eBook)

1520 Seiten

S. Fischer Verlag GmbH

978-3-10-403160-6 (ISBN)

Günther Rühle, einer der angesehensten deutschen Theaterkritiker und Theaterschriftsteller, wurde 1924 in Gießen geboren. Er war von 1960-1985 Redakteur im Feuilleton der ?Frankfurter Allgemeinen Zeitung?, seit 1974 auch dessen Leiter. 1985-1990 übernahm er die Intendanz des Frankfurter Schauspiels, war danach Feuilletonchef des ?Tagesspiegel? in Berlin. Er editierte u. a. die Werke von Marieluise Fleißer und von Alfred Kerr, entdeckte dessen ?Berliner Briefe?. Seine großen Dokumentationen ?Theater für die Republik. 1917-1933? und ?Zeit und Theater 1913-1945?, dann seine zusammenfassende Darstellung ?Theater in Deutschland. 1887-1945? wurden grundlegend für Erforschung und Nacherleben des Theaters jener Zeit. Günther Rühle war Ehrenpräsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und Präsident der Alfred Kerr-Stiftung. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis (1963), dem Johann-Heinrich-Merck-Preis (2007), dem Hermann-Sinsheimer-Preis (2009), dem Binding-Kulturpreis (2010) und der Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille (2013). Am 10. Dezember 2021 starb Günther Rühle in Bad Soden am Taunus. Literaturpreise: Theodor-Wolff-Preis 1963 Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay 2007 Hermann-Sinsheimer-Preis 2009 Binding-Kulturpreis 2010 Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille 2013

Günther Rühle, einer der angesehensten deutschen Theaterkritiker und Theaterschriftsteller, wurde 1924 in Gießen geboren. Er war von 1960–1985 Redakteur im Feuilleton der ›Frankfurter Allgemeinen Zeitung‹, seit 1974 auch dessen Leiter. 1985–1990 übernahm er die Intendanz des Frankfurter Schauspiels, war danach Feuilletonchef des ›Tagesspiegel‹ in Berlin. Er editierte u. a. die Werke von Marieluise Fleißer und von Alfred Kerr, entdeckte dessen ›Berliner Briefe‹. Seine großen Dokumentationen ›Theater für die Republik. 1917–1933‹ und ›Zeit und Theater 1913–1945‹, dann seine zusammenfassende Darstellung ›Theater in Deutschland. 1887–1945‹ wurden grundlegend für Erforschung und Nacherleben des Theaters jener Zeit. Günther Rühle war Ehrenpräsident der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste und Präsident der Alfred Kerr-Stiftung. Er wurde ausgezeichnet mit dem Theodor-Wolff-Preis (1963), dem Johann-Heinrich-Merck-Preis (2007), dem Hermann-Sinsheimer-Preis (2009), dem Binding-Kulturpreis (2010) und der Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille (2013). Am 10. Dezember 2021 starb Günther Rühle in Bad Soden am Taunus. Literaturpreise: Theodor-Wolff-Preis 1963 Johann-Heinrich-Merck-Preis für literarische Kritik und Essay 2007 Hermann-Sinsheimer-Preis 2009 Binding-Kulturpreis 2010 Rahel-Varnhagen-von-Ense-Medaille 2013

alle bekommen ihren künstlerischen Platz und ihre kritische Würdigung in seinem mit Kompetenz, Akribie und Liebe gewobenen Ideengeschichtlichen System.

Rühles Theatergeschichte lebt aus einem riesigen Wissensfundus, aus leidenschaftlicher Diktion und analytischem Scharfblick.

Kurz: ein Standardwerk der Theatergeschichte.

jetzt, mit dieser Theatergeschichte und ungebrochener Kraft, ist er endgültig einer der größten Historiker geworden, die das Theater hatte.

ein so bald nicht wiederholbarer Glücksfall für die deutsche Theatergeschichtsschreibung, ein Standardwerk, auf das noch Generationen zurückgreifen werden.

Wo immer man zu lesen beginnt, möchte man kleben bleiben und weiterlesen.

Keiner arbeitet heute noch so heftig, tiefschürfend, aufstemmend im riesigen Steinbruch der Theatergeschichte wie […] Günther Rühle.

[…] das Standardwerk zum deutschen Theater der Nachkriegszeit.

Die große Säuberung

Die Besatzungsmächte standen 1945 vor der Frage, wie sie verhindern konnten, dass bei der bevorstehenden Neuordnung führende Personen und Funktionäre der nationalsozialistischen Institutionen in leitende oder öffentlich bedeutsame Positionen zurückkehrten. Die Überprüfung aller Personen auf Mitgliedschaft in der NSDAP und ihre Funktionen in der Öffentlichkeit wurde beschlossen. Das »Gesetz zur Befreiung vom Nationalsozialismus und Militarismus« trat am 5. März 1946 – als viele Theater schon wieder spielten – in Kraft. Die Ausführung wurde deutschen Stellen, sogenannten Spruchkammern übertragen. Die Kategorien ihres Urteilens waren: Hauptschuldiger, Belasteter, Minderbelasteter, Mitläufer und Entlasteter. Alle im Theater tätigen Personen wurden davon betroffen, denn alle waren Mitglied der Reichskulturkammer oder in der Deutschen Arbeitsfront gewesen. Jeder hatte jetzt große Fragebogen auszufüllen. Wer danach geladen wurde, musste zu Vernehmungen und Verhandlungen erscheinen. Die Kammern konnten Berufsverbote (Auftrittsverbote) und Geldbußen verhängen.[149]

Was als einheitliche und gerechte Maßnahme gedacht war, wurde in der Praxis sehr unterschiedlich gehandhabt; am striktesten in der amerikanischen Besatzungszone, großzügiger in der sowjetischen. Hier befreite man schon im Juli 1947 einfache NSDAP-Mitglieder von der Verordnung, weil man am Übertritt in die Sozialistische Partei interessiert war und oft einfache Erklärungen dafür genügen ließ. Wie »umfassend« und unterschiedlich es dabei zuging, zeigen die folgenden Beispiele:

Gustaf Gründgens, Staatstheaterintendant in Berlin, hatte eine mehrmonatige Lagerhaft und mehrere Verfahren zu bestehen. Er wurde schließlich als »Nicht belastet« eingestuft. Seine Wiederzulassung galt erst nur als Schauspieler für Berlin, dann nach Einspruch auch als Regisseur. Für Arbeit im Westen brauchte er eine neue Freistellung. – Heinz Hilpert wurde nach eingehender Prüfung in Wiesbaden als »entlastet« anerkannt. – Heinrich George: In Lagerhaft bis zu seinem Tod. – Otto Falckenberg, Direktor der Münchner Kammerspiele, erhielt Berufs- und Hausverbot, wurde erst in der Verhandlung am 30. Mai 1947 von der deutschen Kammer als »Nicht betroffen« freigesprochen, das »US-Civil Government« verweigerte ihm trotzdem die Rückkehr in seine Position. – Alexander Golling, Staatsschauspieler, 1938–1944 Intendant des Bayerischen Staatsschauspiels in München, Parteimitglied seit 1933, wurde von der Spruchkammer München als »Belasteter« eingestuft. Urteil: Auftrittsverbot und Sonderarbeit für ein Jahr, Einziehung des Vermögens bis auf 10000 Mark, Abgabe von Sachwerten. – Hans Meissner, Generalintendant in Frankfurt am Main, kam 1945 in »automatischen Arrest« im Lager Moosburg, wurde 1947 entlassen und als »Mitläufer« eingestuft. – Gustav Rudolf Sellner, Theaterleiter in Oldenburg, Göttingen und Hannover, war bis Januar 1947 in Haft in den Lagern Wickrathberg und Fallingbostel, hatte Arbeitsverbot bis 1948, wurde aber 1948 Oberspielleiter in Kiel, bevor die Spruchkammer ihn 1949 in Kategorie IVb (»Mitläufer«, das NS-Regime »unterstützt, aber nicht gefördert«) einstufte und nach Umstufung 1950 als »entlastet« freisprach. – Lothar Müthel, der Darsteller des Schlageter, der Regisseur des als antisemitisch betrachteten ›Kaufmann von Venedig‹ im Burgtheater, gab 1945 die Direktion des Burgtheaters auf, konnte in Wien weiter inszenieren und wurde schon 1947 Schauspieler und Chefregisseur im sowjetisch besetzten Weimar. – Karl Heinz Stroux, Regisseur am Staatstheater von Gründgens und am Burgtheater, ab Oktober 1945 Intendant in Darmstadt, zwei Tage nach der ersten Premiere, am 17. Dezember von der US-Militärbehörde vom Amt suspendiert, nach Berlin gebracht, Untersuchungshaft, Ende Februar 1946 rehabilitiert zurück, Wiederaufnahme der Arbeit. – Der »Staatsschauspieler« Paul Wegener wurde von der sowjetischen Administration von Anfang an »freigestellt«. – Emil Jannings, »Staatsschauspieler«, berühmt durch seine Rollen im Expressionismus und Realismus, großer Menschendarsteller, erhielt wegen seiner Filmrollen im »Dritten Reich« (›Ohm Krüger‹, ›Die Entlassung‹, ›Der Herrscher‹) Spielverbot, keine Aufträge bis zum Tod 1950. – Prominente Darsteller wie Eugen Klöpfer, Paul Hartmann, Mathias Wieman, erhielten unterschiedlich lange Spielverbot. – Rudolf Fernau wurde zu neun Monaten Gefängnis und lebenslangem Spielverbot verurteilt, in der Revision vom Januar 1946: Freispruch mit geringer Geldstrafe. – Grethe Weiser, die populäre, jüdisch verheiratete Schauspielerin, erhielt im März 1946 noch Auftrittsverbot. Ihre Mitgliedschaft in der Partei war Tarnung, ihre Verbindung zu Gauleiter Hanke und Staatssekretär Hinkel hatte sie zu Hilfen für Gefährdete genutzt. Erst im Dezember wurde sie »entlastet«.[150] – Horst Caspar wurde in Berlin – wie viele andere – als »entlastet« eingestuft. – Selbst Rudolf Noelte, Soldat im Krieg, stand am 27. September 1946, mittags um zwölf vor der Kommission, Berlin, Schlüterstraße 45, Entlastungszeugen mussten die »Gesinnung des Offiziers Noelte« bescheinigen. Karl Heinz Martin platzte der Kragen: »Wir brauchen ihn!«; Noelte wurde als »entlastet« eingestuft.

In Wien erhielten die Burgtheaterschauspieler Fred Hennings und Ulrich Bettac Spielverbot bis 1948. – Paula Wessely und Attila Hörbiger hatten in der Wiener amerikanischen Zone Spielverbot wegen ihrer Beteiligung am Film ›Heimkehr‹ 1941. Die französischen Behörden erlaubten am 30. August 1945 in ihrer Zone, für das Theater in der Josefstadt, beider Auftritt in Schnitzlers ›Liebelei‹. Paula Wessely wurde – gegen Brechts ausdrückliches Verbot –, von der Wiener Kulturverwaltung sogar für die Hauptrolle im ›Guten Mensch von Sezuan‹ im Theater in der Josefstadt durchgesetzt[151] (mit Albin Skoda).

Spektakulär bis zum öffentlichen Ärgernis wurde die Entnazifizierung für den Schauspieler Veit Harlan als Regisseur des Films ›Jud Süß‹. Das Urteil der Spruchkammer »Nicht belastet« erregte Protest und wurde Anlass zu einem Schwurgerichtsverfahren in Hamburg wegen »Beihilfe zur Verfolgung der Juden«. Harlan wurde freigesprochen, weil ein direkter Zusammenhang von Film und Verbrechen nicht nachweisbar sei. Die vom Staatsanwalt beanspruchte Revision führte zu einem Prozess vor dem Landgericht in Hamburg. Er endete am 29. April 1950 abermals mit Freispruch. – Ferdinand Marian, der Darsteller des Jud Süß, erhielt wegen dieser Rolle Spielverbot, litt unter den dauernden Anschuldigungen und fuhr – nervlich zerrüttet – am 9. August 1946 bei München in den Tod. – Am härtesten traf die Untersuchung Werner Krauß. In ›Jud Süß‹ hatte er sechs jüdische Figuren gespielt: Ohne den Hintergrund der schlimmen Zeit hätte jeder gesagt: ein Virtuosenstück. Es war aber eine böse Zeit und der Zweck des Films war nicht anders. Am 1. August 1946 wurde der Burgtheaterschauspieler Krauß aus Österreich ausgewiesen. Drei Jahre war er durch »Berufsverbot« von der Bühne verbannt, verbrachte die Jahre in Stuttgart (angestellt als Schafshirte[152]). Bis 1948 dauerten die Verhandlungen dort über sein Verhalten. Befragt, nannten Kortner und Ludwig Berger Krauß einen Antisemiten. Gustaf Gründgens, Käthe Dorsch, Werner Finck, Herbert Jhering, Mathias Wieman, selbst Lion Feuchtwanger entlasteten ihn; Carl Zuckmayer, den Krauß mit seiner Autorität über die tschechoslowakische Grenze gebracht hatte, sprach für ihn und berichtete vom letzten Gespräch mit Max Reinhardt über Krauß, dass dieser nie eine antisemitische Äußerung von ihm gehört habe und der erste gewesen wäre, der sich wieder für Krauß eingesetzt hätte.[153] Die Verhandlungen endeten 1948; die erste und zweite Instanz hatten Krauß freigesprochen, es gab Berufungen, der amerikanische Ankläger wollte einen exemplarischen Fall, Krauß wurde als »Minderbelasteter« zur Zahlung von 5000 Mark verurteilt, in der Nachrevision als »Mitläufer« eingestuft. Kein deutscher Intendant wagte ihn danach zu engagieren.[154] Erst Ende 1948 konnte Krauß nach Österreich zurück, wurde österreichischer Staatsbürger, musste die deutsche Staatsbürgerschaft deswegen aufgeben, wurde wieder Mitglied des Burgtheaters. Sein erster Auftritt war noch überschattet von der Angst vor Protesten.

In diesen sehr unterschiedlichen Entnazifizierungsverfahren wurde nicht nur verhandelt, auch gehandelt. Der Verdruss über die Untersuchungen und die sehr unterschiedlichen...

| Erscheint lt. Verlag | 23.10.2014 |

|---|---|

| Verlagsort | Frankfurt am Main |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Kunst / Musik / Theater ► Musik |

| Schlagworte | Beckett • Berlin • Bertolt Brecht • Brecht • Bühne • Carl Zuckmayer • DDR • Deutschland • Dramaturgie • Dürenmatt • Eisler • Ensemble • Fehling • Friedrich Dürrenmatt • Frisch • Fritz Kortner • Giehse • Gründgens • Gustav Gründgens • Hamburg • Hanns Eisler • Herbert Jhering • Intendanz • Jhering • Kortner • Krauß • Langhoff • Max Frisch • Nachkriegszeit • Peter Zadek • Piscator • Regie • Sachbuch • Samuel Beckett • Schauspieler • Theater • Theatergeschichte • Therese Giehse • Werner Krauß • Zadek • Zuckmayer |

| ISBN-10 | 3-10-403160-6 / 3104031606 |

| ISBN-13 | 978-3-10-403160-6 / 9783104031606 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,7 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich