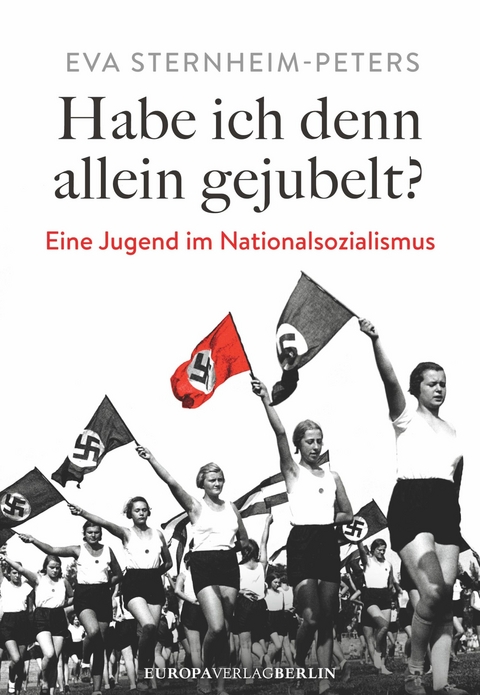

Habe ich denn allein gejubelt? (eBook)

782 Seiten

Europa Verlag GmbH & Co. KG

978-3-95890-030-1 (ISBN)

geb. 1925 in Paderborn, nach dem Studium der Psychologie als Dozentin tätig. Sie war verheiratet mit dem Maler und Publizisten Arie Goral-Sternheim. Von 1977 bis 1982 arbeitete sie als Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Soziologie, FU Berlin. 1987 erschien die erste Veröffentlichung dieses Buches unter dem Titel 'Die Zeit der großen Täuschungen'. Die Autorin lebte in Berlin. Eva Sternheim-Peters verstarb im April 2020 in Berlin.

geb. 1925 in Paderborn, nach dem Studium der Psychologie als Dozentin tätig. Sie war verheiratet mit dem Maler und Publizisten Arie Goral-Sternheim. Von 1977 bis 1982 arbeitete sie als Wissenschaftliche Assistentin am Institut für Soziologie, FU Berlin. 1987 erschien die erste Veröffentlichung dieses Buches unter dem Titel "Die Zeit der großen Täuschungen". Die Autorin lebte in Berlin. Eva Sternheim-Peters verstarb im April 2020 in Berlin.

II

Volksgemeinschaft

Made in Germany (Deutsche Wertarbeit)

Im Jahre 1931 entzifferte die Schulanfängerin E. auf einem silbergrauen Zeppelinmodell ihres Bruders drei geheimnisvolle Worte: »Made in Germany«, und entdeckte sie wenig später auf Spielzeugeisenbahnen, Baukästen, Puppenwagen, Küchenmaschinen, Staubsaugern, Fahrrädern und Gebrauchsgegenständen aller Art. Diese Made – so die brüderliche Unterweisung – wurde »Mäd in Dschörmenie« ausgesprochen und hieß: »Gemacht in Deutschland«. Alles, was in Deutschland gemacht und zum Verkauf angeboten wurde, musste diese Inschrift tragen, um ausländische Käufer abzuschrecken – so wollten es die Engländer. Da hatten sie sich aber verrechnet! Die deutsche Made hatte sich sogar besonders erfolgreich auf dem Weltmarkt durchgefressen, denn alle Welt wusste, dass deutsche Werkzeuge und Maschinen, Bagger und Traktoren, Autos und Lokomotiven, Flugzeuge und Schiffe länger hielten und besser funktionierten als in England, Frankreich oder Amerika hergestellte.

Auch andere Völker hatten tüchtige Ingenieure, Wissenschaftler, Forscher und Erfinder, aber sie konnten sich nicht auf absolut zuverlässige und verantwortungsvolle Arbeiter stützen. Der deutsche Arbeiter setzte nämlich seinen ganzen Stolz daran, nur völlig einwandfreie, sorgfältig überprüfte Werkstücke für Verkauf und Gebrauch freizugeben. Die Worte »Arbeit« und »Arbeiter« hatten in E.s Elternhaus einen guten Klang. Alle Arbeit galt als notwendig und von gleichem gesellschaftlichen Nutzen, sofern sie »ehrlich und anständig« ausgeführt wurde. So betraf eine besonders eindrucksvolle Belehrung des Vaters die Unverzichtbarkeit der Müllabfuhr. Es fehlte darin nicht an »bestialischem« Gestank, Fliegen- und Rattenplage sowie Seuchen und Krankheiten. Sogar den eigenen Beruf als Studienrat hielt er (zumindest zeitweise) für entbehrlicher. Das leuchtete E., die sich über jeden schulfreien Tag freute, gern ein.

Die Formulierung »nur ein einfacher Arbeiter« verwendete der Vater gelegentlich, um die Begabung eines seiner Schüler aus Arbeiterkreisen besonders hervorzuheben. Dabei vergaß er nie, die »erstaunlichen Intelligenzreserven im Volke« durch das »Zusammentreffen hochwertiger Erbanlagen« zu erklären. Im Übrigen hegte der unpraktische, körperlich nicht sehr kräftige Studienrat eine fast unterwürfige Hochachtung vor geschickter und sachkundig ausgeführter Handarbeit sowie vor Leistungen, die erhebliche Muskelkraft erforderten. Bei gelegentlicher Zusammenarbeit in Haus und Garten unterwarf er sich bescheiden und selbstverständlich der Sachkompetenz und physischen Überlegenheit eines Handwerkers oder Arbeiters.

E.s Mutter benutzte die Formulierung »nur ein einfacher Arbeiter«, wenn ihr Einfühlungsvermögen, Hilfsbereitschaft und soziales Verständnis des so Bezeichneten besonders imponiert hatten. In die Hochachtung vor dem fleißigen, ehrlichen, anständigen und tüchtigen (deutschen) Arbeiter bezog sie auch die »Arbeiterfrau« mit ein, deren Sorgen und Nöte sie vor allem während der Weltwirtschaftskrise teilnehmend mitempfand.

Dem »deutschen Arbeiter« stand keine »deutsche Arbeiterin« zur Seite, die in gleicher Weise für das Qualitätsmerkmal »Made in Germany« bürgte. Weibliche Wesen erhielten das Gütesiegel »deutsch« bereits für Geschlechtszugehörigkeit und Mutterschaft. Der »deutschen Frau«, der »deutschen Mutter« konnte kein »deutscher Mann«, geschweige denn ein »deutscher Vater« das Wasser reichen, wenn er sich nicht darüber hinaus als »deutscher« Arbeiter, Bauer, Soldat, Handwerker, Ingenieur oder Wissenschaftler bewährt hatte. Deutsche Frauen hingegen verfügten auch ohne berufliche Qualifikation, dafür in trautem Verein mit deutscher Treue, deutschem Wein und deutschem Sang über die magische Kraft, deutsche Männer lebenslänglich zu edlen Taten zu begeistern – so lernte es die Schulanfängerin mit der zweiten Strophe der Nationalhymne.

Arbeiterinnen kamen nur im Lesebuch und im Religionsunterricht vor. Sofern es sich um Hausfrauen und Mütter handelte, verdienten sie Mitleid und Anerkennung, denn sie vernachlässigten ihre Familien nur aus Not – sei es, dass sie arme Witwen waren, sei es, dass der Verdienst des Ehemannes nicht für den Lebensunterhalt ausreichte. Unverheiratete Arbeiterinnen hingegen waren »leichtfertige« junge Mädchen, die aus oberflächlicher Vergnügungssucht und krasser Geldgier ihr einfaches, meist ländliches Elternhaus verlassen hatten, um in der Stadt, fern von der behütenden Familie, ein »freies« (das heißt unmoralisches) Leben zu führen. Eine Geschichte aus dem Beichtunterricht des dritten Schuljahres blieb unvergesslich. Darin besucht eine junge Fabrikarbeiterin, wiewohl des regelmäßigen Kirchgangs längst entwöhnt, noch dazu nach einer »lasterhaft« durchtanzten Nacht, »aus einer Laune heraus« die heilige Messe und geht sogar, ohne ihre Sünden vorher gebeichtet zu haben, zur heiligen Kommunion. Im Augenblick der mystischen Vereinigung mit dem Leib Christi wird ihr schockartig der ungeheure Frevel bewusst. Sie kann den entsetzten Kirchgängern nur noch zuflüstern: »Ich habe unwürdig kommuniziert!«, ehe sie ihr verworfenes Leben aushaucht. Erst in den letzten Jahren des Dritten Reiches fiel ein Abglanz jener ehrenvollen Verpflichtung zu deutscher Wertarbeit auf »tapfere deutsche Arbeiterinnen«, die vorübergehend an der Front kämpfende Männer ersetzten, ehe sie sich wieder ihren »wesensgemäßen Aufgaben in Familie und Volksgemeinschaft« zuwenden konnten.

Die propagandistische Aufwertung der »deutschen Arbeit« und des »deutschen Arbeiters« nach 1933 fügte sich nahtlos in das E. bereits im Elternhaus vermittelte Weltbild ein. Erst lange nach dem Krieg ging ihr auf, dass in dieser familiären und politischen »Hochachtung« auch eine gewisse gönnerhafte Entmündigung gelegen hatte, denn außer ehrlicher, anständiger Arbeit wurde dem deutschen Arbeiter nichts Weiteres zugetraut. Für sich selbst sprechen, die eigenen Interessen artikulieren, das Schicksal selbst bestimmen konnte er nicht. Rückblickend stellen sich sogar gewisse Parallelen zwischen deutschen Arbeitern und der Bevölkerung der ehemaligen deutschen Kolonien ein, die bei straffer, aber gerechter und gütiger Führung gute Arbeit leisten konnten. Deutschen Arbeitern konnte man allerdings erheblich mehr an eigener Entscheidungsfähigkeit, Mitdenken und Verantwortung zutrauen als den »Negern Afrikas«. Sie waren keine Analphabeten, sprachen die gleiche Sprache, hatten Zugang zur deutschen Kultur und bildeten die unverzichtbare, starke und gesunde Grundlage der deutschen Volksgemeinschaft.

Sechs Millionen (Weltwirtschaftskrise)

Die Zahl 6 000 000 steht am Ende des Dritten Reiches als Fazit der »Endlösung der Judenfrage«. Die gleiche Zahl stand an seinem Anfang und prägte sich der Schulanfängerin als magische und unheilvolle Größe ein. Sechs Millionen Arbeitslose! Im Januar 1933 registrierten die Arbeitsämter Deutschlands 6014000 Arbeitslose. Dazu kamen zwei Millionen Kurzarbeiter und etwa ebenso viele »unsichtbare«, das heißt von den Statistiken nicht erfasste arbeitslose Frauen sowie Hunderttausende schulentlassener Jugendlicher, die weder einen Ausbildungsplatz noch eine Arbeit gefunden hatten. Die Unternehmer zahlten untertarifliche Löhne, forderten in aller Öffentlichkeit einen »Abbau der Sozialpolitik« und entließen kämpferische Belegschaftsmitglieder, insbesondere politisch und gewerkschaftlich organisierte Arbeiter. Nahezu zwei Drittel aller Gewerkschaftsmitglieder waren arbeitslos.

Die Arbeitenden fürchteten die harte Konkurrenz der Arbeitsuchenden. Die Zahl der Krankmeldungen ging drastisch zurück. Die Gewerkschaften konnten es sich wegen der vielen potenziellen Streikbrecher nicht mehr leisten, auf Lohnabbau, Entlassungen, Kurzarbeit und Verschlechterung der Arbeitsbedingungen mit Arbeitsniederlegungen zu antworten. Die Massenarbeitslosigkeit zehrte an der Solidarität der Arbeiterklasse.

Das System der erst 1927 für maximal 700000 Arbeitslose gegründeten staatlichen Arbeitslosenversicherung war längst zusammengebrochen. Um die Jahreswende 1932/33 erhielten nur noch 800000 Hauptunterstützungsempfänger ein äußerst knapp bemessenes Arbeitslosengeld. Die Übrigen waren auf staatliche, regionale, kirchliche und überkonfessionelle Wohlfahrtsverbände und Fürsorgeeinrichtungen angewiesen. Diese zahlten nach eingehenden Bedürftigkeitsprüfungen Beträge aus, mit denen nicht einmal die elementaren Lebensbedürfnisse befriedigt werden konnten. Arbeitslosigkeit bedeutete für die Betroffenen und ihre Familien Hunger und Kälte, wachsende Verelendung und hoffnungslose, dumpfe Verzweiflung.

Die Auswirkungen der Weltwirtschaftskrise verschonten auch E.s Heimatstadt nicht. Die Stadt Paderborn zählte um 1930 etwa 35000 Einwohner. Ihre Bedeutung war jedoch durch die Erhebung zum Erzbistum (1929/30), die starke Garnison, den ausgedehnten Landkreis sowie eine zwölfhundertjährige Geschichte größer als die anderer Mittelstädte der gleichen Größenordnung. Richter, höhere Beamte, Offizierskorps und hohe Geistlichkeit, Ärzte, Rechtsanwälte, Architekten und einige alteingesessene Kaufleute bildeten die gesellschaftliche Oberschicht. Die Mehrheit der Bevölkerung bestand aus Handwerkern, Einzelhändlern und kleinen Gewerbetreibenden. Die Arbeiterschaft war erheblich unterrepräsentiert.

Als Sammelpartei der etwa 70 Prozent Katholiken in Stadt und Landkreis behauptete sich das Zentrum quer durch alle Bevölkerungsschichten noch in den Märzwahlen 1933, während sich die nichtkatholische Minderheit in Wähler bürgerlicher und...

| Erscheint lt. Verlag | 11.1.2016 |

|---|---|

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik |

| Schlagworte | BDM • Hitlerjugend • Jungmädelbund • Konzentrationslager • Nationalsozialismus |

| ISBN-10 | 3-95890-030-5 / 3958900305 |

| ISBN-13 | 978-3-95890-030-1 / 9783958900301 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 11,1 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich