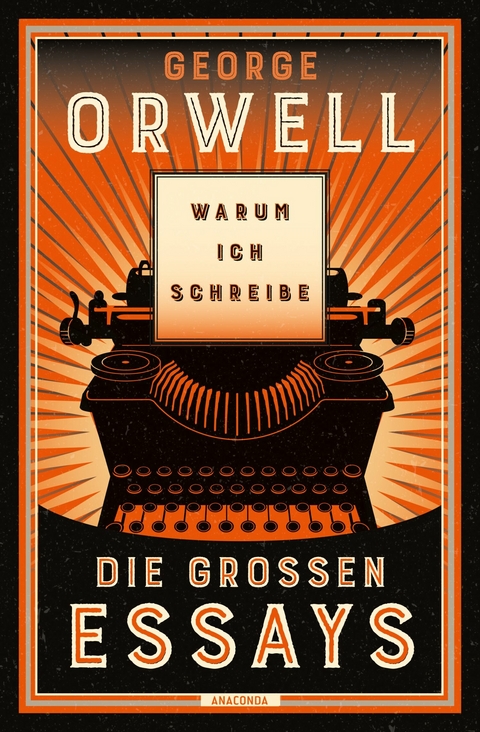

Warum ich schreibe. Die großen Essays (eBook)

256 Seiten

Anaconda Verlag

978-3-641-29759-6 (ISBN)

Enthält Essays aus zwei Jahrzehnten: Einen Elefanten schießen, Meine Zeit als Buchhändler, Faschismus und Demokratie, Erinnerungen an den Spanischen Bürgerkrieg, Anmerkungen zum Nationalismus, Warum ich schreibe, Wie die Armen sterben, Gedanken über Gandhi und viele mehr.

George Orwell wurde 1903 in Motihari/ Bengalen als Sohn eines britischen Kolonialbeamten geboren. Er besuchte Privatschulen in England, diente in der burmesischen Imperial Police, arbeitete als Lehrer und Buchhandelsgehilfe, machte als Vagabund in Südengland und Paris Erfahrungen, kämpfte auf republikanischer Seite im Spanischen Bürgerkrieg und arbeitete als freier Schriftsteller und Journalist. Neben seinen Welterfolgen »Farm der Tiere« und »1984« ist er durch zahllose politische wie literarische Essays bekannt geworden. Er starb 1950 in London.

Eine Hinrichtung

August 1931

Es war in Burma, an einem nassen Morgen während der Regenzeit. Blasses Licht überzog die hohen Mauern des Gefängnishofes wie Stanniolpapier. Wir warteten draußen vor den Zellen der Verurteilten, einer Reihe vergitterter Verschläge, wie kleine Tierkäfige. Jede Zelle war etwa drei Quadratmeter groß und bis auf eine Pritsche und einen Topf Wasser leer. In einigen Zellen hockten Männer mit brauner Haut schweigend an den Gitterstäben und hatten sich in ihre Decken eingewickelt. Das waren die Verurteilten, die erst in der nächsten oder übernächsten Woche gehängt werden sollten.

Einer der Gefangenen war aus seiner Zelle herausgeführt worden. Er war Hindu, ein schwächlicher Schatten von einem Mann, mit rasiertem Schädel und trüben, wässrigen Augen. Er hatte einen dicken, zottigen Schnurrabart, der für seinen schmächtigen Körper absurd groß erschien, eher wie der Schnurrbart eines Komikers im Film. Sechs hochgewachsene indische Aufseher begleiteten ihn und bereiteten ihn für die Hinrichtung vor. Zwei von ihnen standen mit Gewehren und aufgepflanzten Bajonetten bereit, während die anderen ihm Handschellen anlegten, durch die sie eine Kette zogen, um sie an ihren Gürteln zu befestigen, und ihm die Arme an beiden Seiten des Körpers fixierten. Sie scharten sich ziemlich dicht um ihn herum, behielten ihn die ganze Zeit lang achtsam, aber auch behutsam im Griff, als wollten sie sich vergewissern, dass er noch da war. Es schien wie die Handhabung eines Fisches, der noch lebt und jeden Moment zurück ins Wasser springen könnte. Er aber stand da und leistete keinen Widerstand, ließ sich die hängenden Arme an den Körper fesseln, als würde er gar nicht mitbekommen, was geschah.

Um Glockenschlag acht Uhr ertönte das Signal aus den ein Stück weit entfernten Kasernengebäuden, kaum hörbar in der feuchten Luft. Der Gefängnisvorsteher, der ein wenig abseits von uns stand und schlecht gelaunt mit seinem Stock im Schotter auf dem Boden herumscharrte, hob den Kopf. Er war Militärarzt, mit grauem bürstenartigen Schnurrbart und barscher Stimme. »Herrgott nochmal, mach doch schneller, Francis«, sagte er gereizt. »Der Mann sollte längst tot sein. Bist du immer noch nicht fertig?«

Francis, der oberste Gefängniswärter, ein fetter Dravide1 in weißer Exerzieruniform und mit goldgeränderter Brille, wedelte mit seiner schwarzen Hand. »Jawohl Sir, jawohl Sir«, sagte er hastig. »Alles zur Zufriedenheit vorbereitet. Der Henker wartet schon. Gleich geht es los.«

»Dann aber schnell. Bevor das nicht erledigt ist, können wir kein Frühstück an die Gefangenen austeilen.«

Wir machten uns auf den Weg zu den Galgen. Zwei Bewacher gingen auf jeder Seite neben dem Gefangenen her, die Gewehre über die Schultern gehängt, zwei weitere blieben dicht bei ihm und hielten ihn an Armen und Schultern gepackt, als wollten sie ihn gleichzeitig vorwärtsschieben und stützen. Wir anderen, richterliche Beamte und so weiter, gingen hinterher. Plötzlich, nach etwa zehn Metern, blieb der Tross ohne Vorwarnung stehen. Etwas Furchtbares war passiert – ein Hund, weiß der Himmel, wo der herkam, war auf den Gefängnishof gelaufen. Mit lautem Gebell sprang er auf uns zu, lief zwischen uns herum, sein ganzer Körper ein einziges Schwanzwedeln, vor lauter Freude, dass er so vielen Menschen auf einmal begegnet war. Es war ein großer Hund mit struppigem Fell, halb Airedale Terrier, halb Indischer Paria. Eine Weile tänzelte er um uns herum, und dann, ehe ihn jemand zurückhalten konnte, sprang er den Gefangenen an und wollte ihm das Gesicht ablecken. Alle standen entgeistert da, viel zu betroffen, als dass jemand den Hund gepackt hätte.

»Wer hat diesen dämlichen Köter hierher gelassen?«, fragte der Gefängnisvorsteher verärgert. »Fangt ihn ein, na los!«

Einer der Bewacher entfernte sich ein Stück von dem Tross und jagte unbeholfen dem Hund hinterher. Der aber entwischte ihm und tänzelte ein Stück außer Reichweite um ihn herum, als wäre das Ganze ein Spielchen. Ein junger eurasischer Gefängniswärter hob eine Handvoll Schotter auf und warf damit nach dem Hund, um ihn zu vertreiben, aber der Hund wich aus und lief weiter um uns herum. Sein Gebell hallte von den Gefängnismauern wider. Der Gefangene, im Griff der beiden Bewacher, wirkte gleichgültig, als wäre all das bloß eine weitere Formalität bei der Hinrichtung. Es dauerte mehrere Minuten, bis jemand es schaffte, den Hund einzufangen. Dann zogen wir mein Halstuch durch sein Halsband und gingen weiter, samt Hund, der winselnd an dem Halstuch zerrte.

Bis zu den Galgen waren es knapp vierzig Meter. Ich hatte den Blick auf den braungebrannten Rücken des Gefangenen gerichtet, der vor mir herging. Er lief unbeholfen, was an den seitlich fixierten Arme lag, aber mit recht festen Schritten, mit dem knicksenden Gang eines Inders, der die Knie nie gerade hält. Bei jedem Schritt bewegten sich seine Muskeln, der Haarschopf auf seinem Schädel wippte auf und ab, seine Füße hinterließen Spuren auf dem nassen Schotter. Und einmal, ungeachtet der Männer, die ihn an den Schultern gepackt hielten, machte er einen kleinen Schritt zur Seite, um nicht in eine Pfütze zu treten.

So seltsam es scheinen mag, aber bis zu dem Moment, hatte ich nie richtig begriffen, was es bedeutet, das Leben eines gesunden, in vollem Bewusstsein befindlichen Mannes auszulöschen. Als ich sah, wie der Gefangene einen Schritt seitwärts machte, um der Pfütze auszuweichen, erkannte ich den Widersinn, die unsägliche Verkehrtheit, ein Leben zu beenden, das noch in voller Blüte ist. Dieser Mann war kein Sterbender, er war genauso lebendig wie wir. Alle Organe in seinem Körper arbeiteten – der Darm verdaute das Essen, die Haut erneuerte sich stetig, die Nägel wuchsen, neues Gewebe bildete sich – all seine Organe mühten sich mit redlicher Sinnlosigkeit. Seine Nägel würden auch dann noch wachsen, wenn er unter dem Galgen stand, wenn er durch die Klappe fiel und nur noch eine Zehntelsekunde zu leben hatte. Seine Augen sahen den gelben Schotter und die grauen Mauern, sein Gehirn verfügte noch über Erinnerungen, schaute voraus, reagierte – reagierte sogar, um einer Pfütze auszuweichen. Er und wir waren Teil einer Gruppe von Männern, die sich zusammen fortbewegten, die sahen, hörten, fühlten, dieselbe Welt wahrnahmen; und in zwei Minuten wäre nach einem kurzen Knacken einer von uns nicht mehr da – ein Bewusstsein weniger, eine Welt weniger.

Die Galgen standen in einem kleinen Innenhof, abseits vom Hauptgelände des Gefängnisses und waren überwuchert von großem, stacheligem Unkraut. Die Konstruktion bestand aus Backsteinen, wie drei Wände eines Schuppens, mit Holzbohlen darauf und darüber zwei Balken und eine Querstrebe, an der ein Seil hing. Der Henker, ein grauhaariger Sträfling in der weißen Gefängnisuniform, stand neben der Vorrichtung und wartete. Als wir den Innenhof betraten, grüßte er uns mit einem unterwürfigen Kopfsenken. Auf eine Anweisung von Francis packten die beiden Bewacher den Gefangenen fester als die ganze Zeit zuvor, führten ihn halb und schoben ihn halb zu dem Galgen und halfen ihm, unbeholfen die steilen Stufen hochzusteigen. Dann stieg der Henker hinauf und legte dem Gefangenen fest den Strick um den Hals.

Wir standen da und warteten, in etwa fünf Metern Entfernung. Die Bewacher hatten sich in einem groben Kreis um den Galgen herum gestellt. Und dann, als die Schlinge zugezogen wurde, begann der Gefangene seinen Gott anzuflehen. Es war ein wiederholter hoher Schrei »Ram! Ram! Ram! Ram!«, nicht dringlich oder ängstlich wie ein Gebet oder ein Hilfeschrei, sondern gleichmäßig, rhythmisch, beinahe wie das Läuten einer Glocke. Der Hund reagierte mit einem Winseln darauf. Der Henker, der noch auf den Galgenbrettern stand, holte einen kleinen Baumwollbeutel hervor, ähnlich einem Mehlbeutel, und zog ihn dem Gefangenen über den Kopf. Doch der Klang seiner Stimme war noch immer zu hören, etwas gedämpft durch den Stoff, aber in stetiger Wiederholung: »Ram! Ram! Ram! Ram! Ram!«

Der Henker stieg herunter und stand bereit, mit der Hand am Hebel. Es schien, als vergingen Minuten. Die gleichmäßigen, gedämpften Schreie des Gefangenen ertönten weiter und weiter. »Ram! Ram! Ram!«, ohne eine einzige Pause. Der Gefängnisvorsteher hielt den Kopf gesenkt und stocherte mit seinem Stock langsam auf dem Boden herum; vielleicht zählte er die Schreie, weil er dem Gefangenen eine bestimmte Anzahl zugestanden hatte – fünfzig vielleicht, oder hundert. Alle hatten die Farbe gewechselt. Die Inder waren aschfahl geworden, wie abgestandener Kaffee, und eines oder zwei der Bajonette wankten. Wir sahen hinauf zu dem gefesselten Mann mit der Kapuze über dem Kopf und hörten seinen Schreien zu – jeder Schrei eine weitere lebendige Sekunde, und alle hatten wir den gleichen Gedanken: Oh, töte ihn schnell, damit es vorbei ist, mach diesem unerträglichen Geräusch ein Ende!

Auf einmal wirkte der Gefängnisvorsteher entschlossen. Er hob den Kopf und machte eine rasche Bewegung mit seinem Stock. »Chalo!«, schrie er dann fast schon erbittert.

Wir hörten ein rasselndes Geräusch, und dann herrschte absolute Stille. Der Gefangene war verschwunden, und das Seil drehte sich um sich selbst. Ich ließ den Hund los, und er rannte sofort zur Rückseite des Galgens, doch als er dort ankam, blieb er plötzlich stehen, bellte, dann zog er sich in eine Ecke des Innenhofes zurück, wo er zwischen dem Unkraut stand und uns furchtsam ansah. Wir gingen um den Galgen herum, um den Körper des Gefangenen zu inspizieren. Die Zehen in einer geraden Linie nach unten...

| Erscheint lt. Verlag | 5.10.2022 |

|---|---|

| Übersetzer | Heike Holtsch |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | 1984 • 2022 • Animal Farm • Antisemitismus in England • autobiografische Essays • Betrachtungen zum Nationalsozialismus • Booktok • Britische Kolonialherrschaft • Diktatur • Dystopie • dystopie fantasy • eBooks • Englische Klassiker • essayistisches Werk George Orwell • Farm der Tiere • Imperialismus • Klassiker • »Mein Kampf« Buchbesprechung • Nationalsozialismus 20. Jahrhundert • Neuerscheinung • Orwell autobiografisch • politik bücher • Politik verstehen • politische Essays • Politische Texte • Shooting an Elephant • sozialkritische Erzählungen • sozialkritische Texte • Texte zum Antisemitismus • Textsammlung • Überwachungsstaat • why i write • Zensur |

| ISBN-10 | 3-641-29759-1 / 3641297591 |

| ISBN-13 | 978-3-641-29759-6 / 9783641297596 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,9 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich