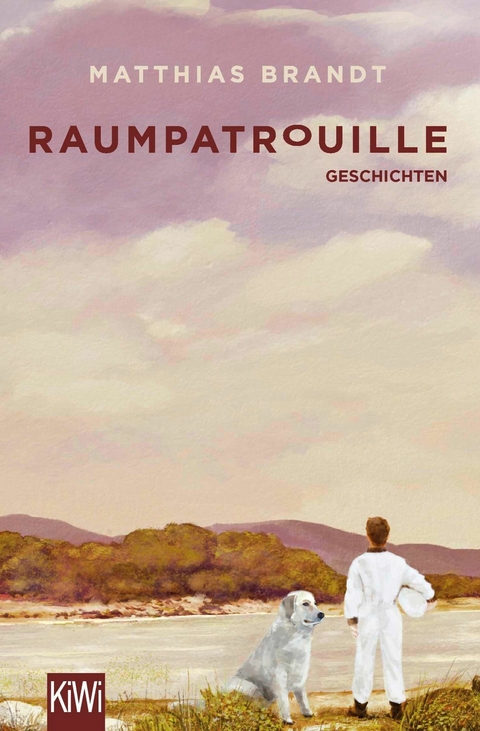

Raumpatrouille (eBook)

176 Seiten

Verlag Kiepenheuer & Witsch GmbH

978-3-462-31638-4 (ISBN)

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Bei Kiepenheuer & Witsch erschien 2016 sein Erzählungsband »Raumpatrouille«.

Matthias Brandt, geboren 1961 in Berlin, ist einer der bekanntesten deutschen Schauspieler. Für seine Leistungen ist er vielfach ausgezeichnet worden. Bei Kiepenheuer & Witsch erschien 2016 sein Erzählungsband »Raumpatrouille«.

Unnatürliche Stille

Als ich mittags aus der Schule kam, war der Hund tot.

Seine Decke, die sonst auf halber Höhe des Flurs bei der Wohnzimmertür gelegen hatte, fehlte. Ich ahnte schon, was los war.

Stine, das Au-pair-Mädchen, sah mich kommen und ging meine Mutter holen. Etwas sei »geschehen«, sagte diese, was ich zuerst nicht verstand. Dann, dass der schon lange kränkelnde Gabor heute Morgen zum Tierarzt gebracht worden war, um getötet zu werden. Warum hatte mir niemand etwas davon gesagt?

Meine Mutter schaute mich an und wartete auf ein Zeichen meiner Trauer, um mich und so wohl auch sich selbst trösten zu können. Weil ich das erkannte, weigerte ich mich und nahm die Nachricht scheinbar reglos zur Kenntnis.

Kurz nach meinem dritten Geburtstag war mir, als ich die Masern hatte, der Welpe auf das Krankenbett gelegt worden, ich war vor Liebe augenblicklich verstummt. Als er heranwuchs, entwickelte der Hund einen ausgeprägten, vor allem mir geltenden Schutztrieb. So kam es auch, dass er eines Tages solcherart nach einem, meinen Vater in Dienstgeschäften aufsuchenden Beamten des Auswärtigen Amtes schnappte, dass dieser eine Hodenquetschung davontrug. Der Mann hatte mich auf seinem Weg ins Haus mit dem mir so verhassten Kopftätscheln begrüßen wollen. Ich war ausgewichen und hatte einen kurzen Unmutslaut von mir gegeben, was dem Hund reichte, um den Staatsdiener in die Schranken zu weisen. Der Vorfall spielte sich, wie gesagt, im diplomatischen Dienst ab, wurde nicht an die große Glocke gehängt und war für den Betroffenen anscheinend glimpflich abgegangen. Mir dauernd den Kopf zu tätscheln, war eine schlimme Angewohnheit vieler dieser Herren, die in unser Haus kamen. Drei bis vier Klapse auf den Hinterkopf oder die Schädeldecke, unter der mein Hirnwasser sich kräuselte wie die Oberfläche des Froschweihers, wenn ich Steinchen hineinwarf. Auch zeigte Gabor mit der Zeit eine Feindseligkeit Trachten- und Uniformträgern gegenüber, die sich hauptsächlich gegen die »Schwestern Unserer Lieben Frau« des nahe gelegenen Nonnenstifts sowie gegen die zu unserem Schutz auf dem Grundstück patrouillierenden Wachmänner des Bundesgrenzschutzes richtete. Entdeckte der Hund auf dem Spaziergang im nahe gelegenen Wald eine der Nonnen, geriet er außer sich und war nur dadurch zu bändigen, dass man die Leine um den nächsten Baum wickelte. Seltsam, dass sich die maßlose Wut ausgerechnet gegen die scheuen, freundlichen Ordensdamen richtete. Abwechselnd schrie meine Mutter den Hund an und lächelte den verschreckt davoneilenden schwarzen Gespenstern zu, beides misslang. Sie wollte ihnen unter allen Umständen zu verstehen geben, die Raserei des Hundes sei keinesfalls Ausdruck einer abschätzigen Haltung seiner Besitzer der klösterlichen Lebensform gegenüber. Vermutlich machte sie sich auch deshalb Sorgen, weil wir jetzt in einer Gegend lebten, in der der liebe Gott eine größere Rolle spielte als dort, wo wir herkamen.

Die meisten meiner neuen Freunde waren Katholiken. Am Aschermittwoch erschienen sie mit einem Kreuz über der Nasenwurzel im Unterricht, das sie nicht wegwischen, sondern augenscheinlich nur wegschwitzen durften. Das bestätigte nur meine Vermutung, die katholische Kirche sei der geheimnisvollste Ort unserer Siedlung. Nicht, dass ich mich hineingetraut hätte, um das zu überprüfen. Dazu war meine Angst viel zu groß, als Ungläubiger der Anmaßung überführt zu werden. Im Vorbeifahren mit dem Fahrrad warf ich einen Blick durch die offene Kirchentür und schaute in die dunkle bunte Höhle. Kaum losreißen konnte ich mich und fuhr beinahe gegen einen Laternenpfahl, blieb endgültig stehen, näherte mich dann aber nicht weiter, weil hier eindeutig Leute am Werk waren, die ihr mysteriöses Geschäft verstanden und zu denen ich nicht gehörte. Außerdem lagen dort öfter Leichen herum, wie Manni Wimmer mir erzählt hatte. Einmal hatte ich vor der Kirchentür eine weinende Frau gesehen, die von zwei älteren Männern gestützt wurde, um sie herum viele schwarz gekleidete Leute. So also sah Trauer aus, dachte ich und suchte wie ein erschrecktes Tier das Weite.

Als ich vor Jahren mit den Eltern bei unserem Einzug in das Haus auf dem Venusberg, unsere zukünftige Heimat, aus dem Auto gestiegen war, hatte der Hausmeister, Herr Konopka, vor dem Eingang Haltung angenommen und uns mit seinem deutschen Schäferhund Ajax an der Seite empfangen. Ajax, so hießen Hunde damals, auch Rex oder Hasso, Waldi die kleinen. Menschen hießen damals wie heute Labradore heißen. Ich blieb auf Distanz, nicht des Hundes wegen, sondern weil mir das purpurne Gesicht seines Besitzers und dessen pomadisiertes weißes Haar mit den gelben Strähnen nicht geheuer waren. Mein Vater gab dem Hausmeister die Hand, schaute dabei in eine andere Richtung und war gedankenverloren schon im Haus verschwunden. Wie üblich brach meine Mutter das Eis und vereinbarte mit Herrn Konopka, dass es besser sei, die Hunde nicht gleich aufeinandertreffen zu lassen. Sie sollten sich langsam daran gewöhnen, künftig ein Revier miteinander zu teilen, so die Überlegung. Nach einigen Tagen erschien dann ein Beamter der örtlichen Polizeihundestaffel, um die Zusammenführung von Ajax mit dem Neuankömmling zu beaufsichtigen. Erstaunlicherweise herrschte wohl die Vorstellung, die Hunde könnten sich anfreunden, zumindest aber sich in einer Art Koexistenz dulden. Diese hatten allerdings ihre eigene Art, die Sache zu regeln.

Neugierig wartete ich vor dem Haus auf den angekündigten Polizeihundeführer, es erschien ein korpulenter Herr in Kniebundhosen, aber als es spannend wurde, schickte man mich leider ins Haus. Drinnen setzte ich mich auf die Treppe, um zu lauschen, was passierte. Zu hören war erst eine lange, unnatürliche Stille und gleich darauf die Hunde, die nicht knurrten oder bellten, sondern sich anbrüllten. Dazwischen Rufe des Mediators, in denen die Aussichtslosigkeit schon mitklang.

Die Tiere hatten sich sofort in einen heftigen Kampf gestürzt. Nur durch mutiges Dazwischengehen des Polizisten konnten sie, wie ich später hörte, davon abgehalten werden, sich die Kehlen zu zerreißen. Ajax, bisher Herrscher des Anwesens, verlor nicht nur den Kampf, sondern auch ein großes Stück des linken Ohres. Lange noch waren die eingetrockneten Blutflecken auf dem Asphalt der Auffahrt zu sehen. Er musste von da an in dem abseits gelegenen Zwinger leben, während sein siegreicher Rivale vorgeblich desinteressiert vor dem Käfiggitter auf und ab stolzierte.

Manchmal, wenn Gabor es nicht mitbekam, besuchte ich den Geschlagenen und sprach mit ihm. Der Zwinger lag, von Nadelbüschen umgeben, abseits des Hauses in Richtung der Garagen. Ich trieb mich dort gerne herum und übte auf dem nahen Hof Fahrradkunststücke. Rechts neben der Garage stand meine Schaukel. In lautem Selbstgespräch verbrachte ich Stunden mit dem Versuch, einen Überschlag hinzubekommen wie die Schiffsschaukelbremser auf dem Rummelplatz. Wenn ich mich ihm näherte, sah Ajax mich trübe an und machte ein Geräusch, das mehr ein Kollern als Knurren war, so als würde er eher der Form genügen, als mich wirklich zu bedrohen. Er zog die rechte Lefze hoch und zeigte müde seinen gelben Reißzahn, alles an ihm sah aus, als ob er nach der Niederlage plötzlich zum Greis geworden war und mit der Demütigung, dass der andere ihn am Leben gelassen hatte, nicht zurechtkam. Neben dem Zwinger fand ich eines Tages, als ich zum Pinkeln ins Gebüsch gegangen war, das abgebissene Stück Ohr. Niemand hatte sich im Getümmel dafür interessiert. Es lag dort, ganz staubig, ich hob es auf und betrachtete es, roch daran. Schließlich buddelte ich mit der herbeigeholten Sandkastenschaufel ein Loch und vergrub den Fellfetzen. Ajax sah der Bestattung des Ohres aus seinem Gefängnis zu. Eines Tages war er einfach weg. Ich traute mich nicht, seinen Besitzer nach ihm zu fragen, Herr Konopka schaute noch finsterer als zuvor, und ich genoss, dass er mir nichts anhaben konnte.

Immer noch stand ich nach dem Empfang der Todesnachricht im Hausflur. Da mich diese scheinbar nicht aus der Bahn geworfen hatte, war meine Mutter wieder gegangen und hatte mich dort allein gelassen. Auf dem Teppich entdeckte ich ein paar der langen weißen Haare, von denen Gabor in letzter Zeit immer mehr verloren hatte, sodass sein früher dichtes Fell ganz fadenscheinig geworden war, und der fast kahle Schwanz wirkte wie ein verdorrter Ast, den man ihm an den Hintern geklebt hatte.

Bevor am Ende wieder jemand wissen wollte, wie es mir ging, rannte ich in den Garten und kletterte auf die Weide. Eigentlich stand sie zu nah am Haus, um ein brauchbares Versteck zu bieten, aber ihre dünnen Zweige reichten bis auf den Boden, wie ein Vorhang, hinter dem ich unbemerkt blieb. Dort hockte ich und dachte an Gabor, wie ich im Sommer mit ihm auf einer Wolldecke im Garten gelegen und die Wolken gezählt hatte, seinen massigen Leib als Kopfkissen benutzend. Er hatte in der Hitze wie wild gehechelt, sich aber nicht von der Stelle gerührt, ständig die Umgebung im Blick, ob jemand mir zu nahe kam. Im Baumversteck zog ich eine Grimasse und versuchte, die Tränen, die ich meinem toten Gefährten zuliebe jetzt von mir erwartete, herauszupressen, aber es gelang mir nicht. Die weinende katholische Frau fiel mir ein, deren Kraftlosigkeit, und ich überlegte, mich einfach vom Ast herunterfallen zu lassen und dort liegen zu bleiben, bis mich jemand fand. Ich traute mich aber nicht, gab auf und blieb sitzen, ohne noch etwas zu denken oder zu fühlen. Schließlich griff ich mir ein Bündel der dünnen Zweige und schwang mich mit einem Schrei hinunter, einige brachen ab,...

| Erscheint lt. Verlag | 8.9.2016 |

|---|---|

| Verlagsort | Köln |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | 70er Jahre • BRD • Bundeskanzler Willy Brandt • Debüt • Debüt • Erlebnisse-Kindheit-Schule • Erzählungen • Familie • Geschichten-Erzählungen • Geschichten-Erzählungen • Kindheitserinnerungen • Matthias Brandt • Memory Boy • Phantasie • Polizeiruf 110 • Schauspieler • Schauspieler-TV-Theater • SPIEGEL-Bestseller • Vater-Sohn-Beziehung |

| ISBN-10 | 3-462-31638-9 / 3462316389 |

| ISBN-13 | 978-3-462-31638-4 / 9783462316384 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,6 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich