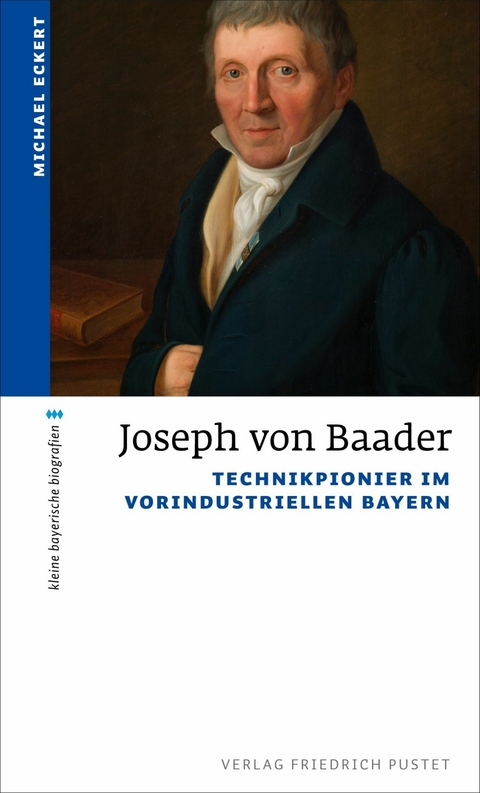

Joseph von Baader (eBook)

168 Seiten

Verlag Friedrich Pustet

978-3-7917-6226-5 (ISBN)

Michael Eckert, geb. 1949, ist promovierter Physiker und Wissenschaftshistoriker. Er arbeitete am Forschungsinstitut des Deutschen Museums, für das er auch im Ruhestand als Senior Researcher weiter tätig ist.

| Erscheint lt. Verlag | 27.9.2022 |

|---|---|

| Reihe/Serie | kleine bayerische biografien |

| Zusatzinfo | ca. 25 Abb. |

| Verlagsort | Regensburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |

| Schlagworte | Bayern • Biografie • Geschichte • Ingenieur • Joseph von Baader • Technikgeschichte |

| ISBN-10 | 3-7917-6226-5 / 3791762265 |

| ISBN-13 | 978-3-7917-6226-5 / 9783791762265 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 4,1 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich