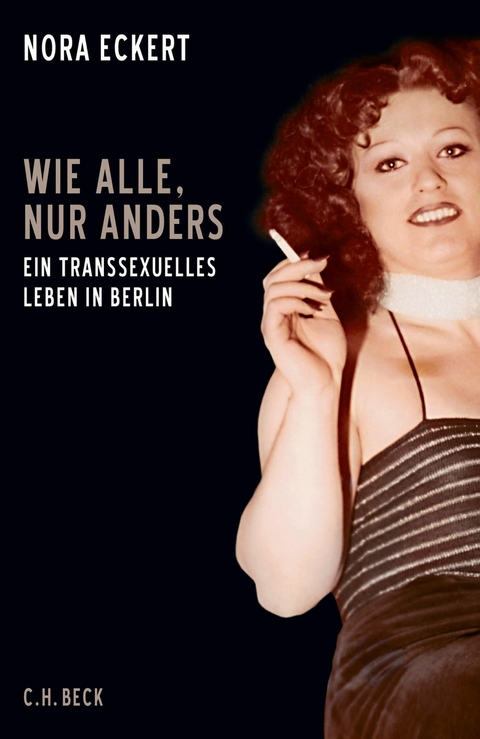

Wie alle, nur anders (eBook)

208 Seiten

C.H.Beck (Verlag)

978-3-406-75564-4 (ISBN)

West-Berlin in den siebziger Jahren. Ein junger Mann, kürzlich in der Stadt angekommen, erkennt, dass er nicht schwul, sondern transsexuell ist. Um die sein zu können, die sie ist, heuert er im Chez Romy Haag an, dem damals bekanntesten Travestieclub Europas. Nicht nur David Bowie geht dort ein und aus. Und alle, die diesen Clubbetreten, müssen nun an Nora Eckert vorbei, der Garderobiere in dem kleinen Etablissement in Berlin-Schöneberg. Mit Witz und Lakonie erzählt Nora Eckert von ihrem Geschlechterwechsel, von den schmerzhaften und beglückenden Erfahrungen, die damit verbunden waren. Sie berichtet von dem demütigenden Begutachtungsprozess, dem sie sich unterziehen musste, um auch «offiziell» eine Frau zu sein. Vom Berliner Arbeitsamt zur Stenokontoristin umgeschult, kehrt Nora Eckert 1982 in die bürgerliche Welt zurück. Nun stürzt sie sich in das «hochkulturelle» Nachtleben der Stadt: Theater, Oper, Konzerte. Die «Schreibdame» ohne Abitur fängt Mitte der achtziger Jahre selbst zuschreiben an und wird im Nebenberuf eine vielbeschäftigte Opernkritikerin. Die Bühne, auf der sich all dies vollzieht, ist die zweite Heldin dieses Buches, das nicht zuletzt eine große Liebeserklärung ist an das wilde, hedonistische West-Berlin.

Nora Eckert, geboren 1954 in Nürnberg, kam Ende 1973 nach West-Berlin, wo sie bis heute lebt. Die Publizistin hat sechs Bücher zu Oper und Theater verfasst, u.a. zum Bühnenbild im 20. Jahrhundert und zu «Parsifal». Sie ist im Vorstand des Vereins TrIQ TransInterQueer e.V. Berlin..

Ankunft in der großen Stadt

«… die dekadenteste Stadt Europas. Wir gingen zu Romy Haag, solche Clubs gab es woanders nicht. … das war ein alternatives Nachtleben, das es in London nicht gab. … Die Stadt war heruntergekommener, verruchter als heute, überhaupt nicht bürgerlich.»

Bryan Ferry

Mit und in Berlin fing alles an. Dafür war diese Stadt schon immer gut. Nicht unbedingt für Anfänger, aber für alles Beginnende. Die Stadt zog magisch an und tut es heute wieder, aber sie hat sich verändert. Was an den etwas abgegriffenen, nichtsdestoweniger passenden Satz erinnert, Berlin ist nicht, Berlin wird immer nur. Diese in den siebziger Jahren noch kriegszerzauste Stadt wie sonst keine der westdeutschen Großstädte war in der Tat und im doppelten Sinn zum Symbol des Überlebens und auch eines alternativen Lebens geworden. Jetzt erst recht, lautete die Devise der Stadt und ihrer Bewohner, auch derjenigen, die neu nach West-Berlin kamen. Der doppelte Sinn, das war zum einen das Überleben einer hermetisch abgeschlossenen Stadthälfte als ein offener urbaner Raum und zugleich die Überlebenskunst ihrer Bewohner, die darin bestand, dass jeder sein konnte, wie er sein wollte, wenn er es nur wollte. An dieser Magie änderte der eingemauerte Zustand jener «selbständigen politischen Einheit», als welche die westliche Halbstadt in der DDR-Sprachregelung bezeichnet wurde, schon gar nichts. Wichtig für uns Westler war der Bindestrich; dort, wo er fehlte, war ideologisch der Osten. Die Insellage trug für nicht ganz dreißig Jahre ganz erheblich zur Attraktivität von West-Berlin bei. Vielleicht ist das eine Erklärung dafür, dass Touristen so gern nach Mauerresten suchen, als stecke in ihnen noch ein wenig von jenem Unerklärlichen einer längst verschwundenen Zeit.

Hier konnte sich eine Pop-Ikone wie David Bowie wie auf einer einsamen Insel unter gut zwei Millionen Menschen fühlen, unerkannt und unbehelligt. Jeder kennt die sprichwörtliche Berliner Schnauze – mit ihr ließ sich schon immer alles auf Normalmaß herunterschrauben. Offenbar haben Berliner das Antipathos schon in den Genen. Der Berliner ist kaum zu verblüffen, weil er erstens schon immer alles kennt und weil er zweitens eine Begabung dafür hat, des Pudels Kern auszumachen. So kommt es zu dem lässigen bis gleichgültigen Umgang mit allem und jedem. Jeder macht seins – das ist die Berliner Mentalität des Leben-und-leben-Lassens. Hier gedieh, bei durchaus rauem Klima, eine subkulturelle Vielfalt, die man in Westdeutschland vergeblich suchte. Das alte Couplet Du bist verrückt, mein Kind, Du mußt nach Berlin, wo die Verrückten sind hatte seinen Wahrheitskern behalten, auch wenn die mythische Überformung durch die mal als wild, mal als golden titulierten zwanziger Jahre mittlerweile ramponiert und der Glanz von ehedem stumpf geworden war. Aber es ist etwas dran, hier gedeihen ganz spezielle Pflanzen.

Ich kam kurz vor Weihnachten 1973 in West-Berlin an – im selben Jahr, in dem sich Max Frisch zu einem «Berliner Versuch» in der Stadt niederließ. Auch für mich wurde es ein Versuch, der bis heute anhält und hoffentlich noch lange andauern wird – ein Leben als ergebnisoffener Langzeittest. Frisch hat West-Berlin dagegen schon bald die lange Nase gedreht. Er entschwand, die Angst nachlassender Schaffenskraft im Nacken, nach New York, um sich dort auszuleben, was man in der Erzählung Montauk nachlesen kann. Für mich hingegen wurde Berlin mein Biotop der Selbsterkundungen und Selbstentdeckungen bis hin zur buchstäblichen Neuerfindung meines Selbst.

Natürlich waren meine Erwartungen hochgesteckt, aber am Ende übertraf die Wirklichkeit die Vorstellung. Das nicht Vorhersehbare überwog. Dabei konnte diese Stadt entsetzlich banal und angeberisch sein, auch so grandios in ihrer Hässlichkeit und so unglaublich piefig, doch im nächsten Moment und an der nächsten Ecke dann genau das Gegenteil, nämlich genial. Das lag vor allem am Berliner Menschenschlag mit einer, wie ich es erlebte, überdurchschnittlichen Ansammlung von sehr unterschiedlichen Originalen.

Großstädte sind unbestimmte Verheißungen. Sie sind ein Konglomerat von unendlichen Möglichkeiten. Sie sind Labyrinthe, las ich einmal in einem Buch über Berlin. Schon meine erste Kurzvisite in der Stadt ließ mich eine Facette dieses Labyrinthischen entdecken, als ich mich in der Buchhandlung Elwert und Meurer zu einem Vorstellungstermin einfand. Von der Straße aus gesehen war es nur ein einfaches Ladengeschäft mit zwei großen Fensterscheiben links und rechts, dazwischen die Eingangstür plus ein separater kleinerer Verkaufsraum neben der Hofeinfahrt mit der Taschenbuchabteilung. Dem Ladengeschäft sah man es nicht an, aber es arbeiteten dort hundert Angestellte, die meisten für den Umsatzbringer Versandbuchhandel. Hinter dem Laden lag ein zweigeschossiger Anbau, verbunden mit zahlreichen Treppchen und Gängen, die sich bis in den Keller fortsetzten. Diese labyrinthischen Gänge haben einen bleibenden Eindruck in mir hinterlassen wie alle ähnlich verschlungenen Architekturen und kehrten später in einigen meiner Träume wieder – immer als Verbindung zu irgendetwas Unerwartetem. Auf mich hat Unübersichtlichkeit schon immer anziehend gewirkt. Seit meiner Kindheit schien mir nichts vielversprechender zu sein als verborgene Orte, und obwohl ich mich nur selten an Träume erinnere, blieben diese labyrinthischen Träume gespeichert. So versteckt und düster die Räume und Gänge in den Träumen auch waren, am Ende führten sie mich immer nach draußen oder in ein sonnendurchstrahltes Zimmer mit Blick in einen Garten oder auf die Straße.

Mit dem Vorstellungstermin bei Elwert und Meurer war eine Doppelpremiere verbunden: zum ersten Mal in Berlin und mein erster Flug. Mein Chef, der Kleinverleger Günter Kämpf, in dessen Anabas Verlag ich seit knapp zwei Jahren arbeitete, spendierte ihn mir. Wir flogen gemeinsam von Frankfurt nach Berlin (auch er hatte hier etwas zu erledigen). Beinahe hätten wir das Flugzeug verpasst. Wir waren mit dem Auto von Gießen zum Frankfurter Flughafen gefahren und im Stau stecken geblieben. «Lass uns ankommen, bitte. Meine Zukunft wartet», betete ich still vor mich hin. Endlich waren wir da. Und rannten fünf Minuten vor Abflug zum Flugsteig. Heute wäre das bei all den Sicherheitskontrollen ein Ding der Unmöglichkeit, doch damals wurden wir einfach durchgewunken. Nur rasch das Flugticket vorgelegt, das Handgepäck blieb unkontrolliert. Den Ausweis brauchten wir, glaube ich, erst für den Rückflug. Man stieg einfach ein und wieder aus, als würde man in einen Zug ein- und dann wieder aussteigen. Herrliche Zeiten. Wir flogen mit einer Maschine der PanAm. Wie das damals klang: PanAm, wie die große weite Welt. Damals waren die Luftkorridore auf die Insel nur für alliierte Fluggesellschaften offen.

Wir landeten in Tempelhof – mitten in der Stadt gelegen, das Rollfeld dicht umbaut mit Wohnhäusern, die zu den Bezirken Kreuzberg, Neukölln und Tempelhof gehören. Im Landeanflug schienen die Hausdächer am Tempelhofer Damm fast zum Greifen nah. Man konnte in die erleuchteten Wohnzimmer schauen oder in die geranienumrankten Balkonidyllen. Später bin ich noch etliche Male in Tempelhof abgeflogen und angekommen. Bei Turbulenzen im Landeanflug drückte es die Flugzeuge mitunter so mächtig herunter, dass wir schon fast die unter uns befindlichen Hausdächer abrasierten. Nach der Landung die imposante Ankunftshalle, der ich Jahrzehnte später unverhofft in Philadelphias Central Station wiederbegegnete. Und schließlich die unvergleichlich distanzlose Stadterfahrung – nicht nur bei turbulenten Landeanflügen. Man trat aus der Empfangshalle ins Freie und stand sogleich auf dem Platz der Luftbrücke mit der berühmten Hungerharke (dem Luftbrückendenkmal von Eduard Ludwig), links der Tempelhofer Damm, rechts der Mehringdamm, der mich bald zu meinem neuen Lebensort führen sollte. Wo gab es sonst ein solches Ankommen mitten in der Stadt!

Die Ankunft im damaligen Kreuzberg (nicht zu vergleichen mit dem heutigen) empfand ich wie ein Nachhausekommen. Am liebsten wäre ich erst gar nicht wieder weggefahren. Hier fand das Leben immer auf der richtigen Gefühlsfrequenz statt: schnörkellos, trotzdem herzlich, ruppig, aber nie nachtragend. Fast dreißig Jahre habe ich in der Gneisenaustraße gewohnt, nur einen Steinwurf entfernt vom Flughafen Tempelhof. Wie es sich für Neuankömmlinge in Kreuzberg gehörte, fand ich im Seitenflügel eine kleine Wohnung. Der Blick aus dem Zimmerfenster ging auf Brandmauern, diejenige linker Hand war die schönste: vier Stockwerke hoch blanker Backstein, ein buntes Mosaik, zusammengestellt aus dem, was die Trümmerfrauen nach...

| Erscheint lt. Verlag | 22.2.2021 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |

| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |

| Schlagworte | 70er Jahre • Biografie • Biographie • Chez Romy Haag • Geschlechterwechsel • Hedonismus • Humor • Kultur • Lakonie • Opernkritikerin • Schöneberg • Stenokontoristin • Transsexuell • Travestieclub • West-Berlin • Witz |

| ISBN-10 | 3-406-75564-X / 340675564X |

| ISBN-13 | 978-3-406-75564-4 / 9783406755644 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 3,5 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich