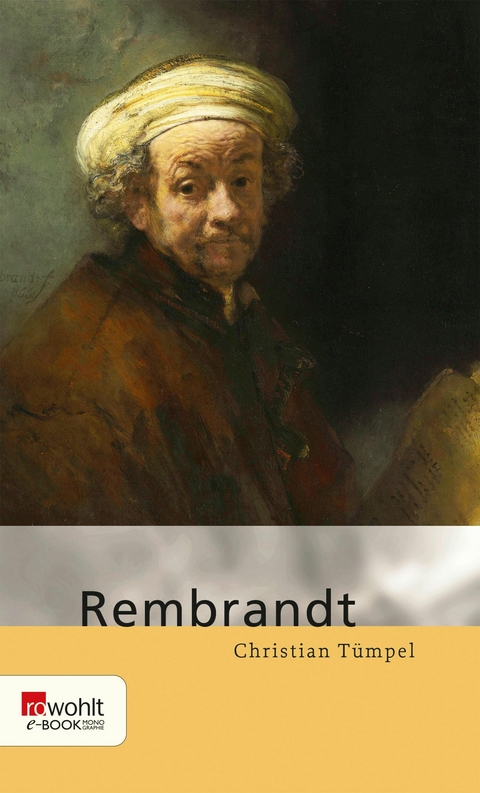

Rembrandt (eBook)

160 Seiten

Rowohlt Verlag GmbH

978-3-644-00570-9 (ISBN)

Christian Tümpel, 1937-2009, studierte Theologie, Philosophie und Kunstgeschichte. Zweitstudienstipendium der Stiftung Volkswagenwerk. Promovierte 1968 mit einer Untersuchung über die Historien Rembrandts. 1968/69 Stipendiat am Warburg-Institut in London. 1970 Ruf an die Columbia University (New York), entschied sich jedoch für eine Tätigkeit als Pastor in Hamburg. Hier errichtete er das «kunstforum matthäus», eine Akademie für Kunst- und Kirchengeschichte. 1972 erhielt er für seine Arbeiten einen Preis der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften. 1984-2002 Lehrstuhl für Ikonographie und Ikonologie und Kunstgeschichte der Neuzeit an der Universität Nijmegen/Niederlande. Zahlreiche Veröffentlichungen in vielen Sprachen. Wissenschaftliche Konzeption und Vorbereitung von internationalen Ausstellungen.

Christian Tümpel, 1937-2009, studierte Theologie, Philosophie und Kunstgeschichte. Zweitstudienstipendium der Stiftung Volkswagenwerk. Promovierte 1968 mit einer Untersuchung über die Historien Rembrandts. 1968/69 Stipendiat am Warburg-Institut in London. 1970 Ruf an die Columbia University (New York), entschied sich jedoch für eine Tätigkeit als Pastor in Hamburg. Hier errichtete er das «kunstforum matthäus», eine Akademie für Kunst- und Kirchengeschichte. 1972 erhielt er für seine Arbeiten einen Preis der Königlich Niederländischen Akademie der Wissenschaften. 1984-2002 Lehrstuhl für Ikonographie und Ikonologie und Kunstgeschichte der Neuzeit an der Universität Nijmegen/Niederlande. Zahlreiche Veröffentlichungen in vielen Sprachen. Wissenschaftliche Konzeption und Vorbereitung von internationalen Ausstellungen.

Rembrandt kehrt nach Leiden zurück

Wahrscheinlich Ende 1624 kehrt der achtzehnjährige Rembrandt nach Leiden zurück, macht sich selbständig und steht mit Jan Lievens in einem regen Gedankenaustausch. Jan Lievens, ein Jahr jünger als er, war der Sohn eines Genter Posamentenwebers, der wahrscheinlich wie viele protestantische Textilarbeiter aus Treue zu seinem Glauben die südlichen, noch von Spanien regierten Niederlande verlassen hatte. Lievens’ Familie bewohnte seit 1628 ein Haus im St. Pieterskerkkoorsteeg, unweit von Rembrandts Geburtshaus und den Häusern der Familie Dou.

Nach der Fortbildung bei Pieter Lastman arbeitete Lievens als Vierzehnjähriger auf eigene Faust weiter; seine Bilder fanden Anerkennung, wurden von Leidener Bürgern gesammelt und schon in den zwanziger Jahren in Nachlass-Inventaren erwähnt. Um seiner Malerei willen wurde mehrmals der Antrag gestellt, ihn vom Dienst bei der städtischen Bürgerwache und den damit verbundenen Nachtwachen zu befreien. Lievens galt allgemein als ein Wunderkind, das die Künstler seiner Zeit übertraf und dem alle Kenner eine große Zukunft prophezeiten. Auch er selbst hielt sich für außerordentlich befähigt, war zugleich aber sehr empfindsam. Der bedeutendste Kunstkenner seiner Zeit, Constantijn Huygens, schrieb später über ihn: «Und wenn ich [ihn] dann so gescheit reden höre, muß ich meistens nur eines mißbilligen, daß er nämlich durch ein allzu großes Selbstvertrauen unbeugsam ist und jeden Einwand entweder ganz ablehnt oder als richtig anerkennt, dann aber übelnimmt […].» Und einer der ersten Auftraggeber von Rembrandt und Jan Lievens urteilt über Lievens: «Er hat eine so hohe Meinung von sich selbst, daß er denkt, es gäbe niemanden in ganz Deutschland, Holland und in den übrigen 17 Provinzen, der mit ihm verglichen werden könnte.»

Für Rembrandt war der Erfahrungsaustausch und Wettstreit mit Lievens zweifellos wichtig. Allerdings übernahm der ein Jahr ältere Rembrandt schon nach wenigen Jahren die Führung, obwohl Lievens über eine längere praktische Erfahrung verfügte. Lievens’ Neigung zur Einseitigkeit und extremen Thesen kam ihnen beiden zugute, denn es bestärkte sie, ihren eigenen Weg zu gehen. War die Generation ihrer Lehrer nach Italien gezogen, um an den Originalen Zeichnung, Perspektive und Farbgebung zu studieren, so hatten die beiden jungen Künstler ein anderes Ziel vor Augen: Sie wollten ihren Lehrer Lastman in der Schilderung des Gemütsausdrucks durch Mimik und Gebärden übertreffen. Die italienische Malerei der Jahre um 1625 konnte ihnen auf diesem Gebiet keine wesentlichen Anstöße geben. Aber erhoben sie damit nicht den Anspruch, sich von den klassizistischen Regeln der italienischen Kunst zu lösen? Nun, sich freizumachen von alten Bindungen, das versuchten damals nicht nur die Künstler: Auch die Theologen, Philologen und selbst Mediziner warfen die alten Fesseln ab. Die Theologen begannen an der Auslegung der Kirchenväter und Reformatoren zu zweifeln. Die Chirurgen stellten die von der Antike überlieferten Lehrsätze in Frage und bemühten sich, die Anatomie des Menschen zu erforschen und zu beschreiben. Auch die großen Humanisten von Leiden, die wahrlich die antiken Quellen kannten und die alten Sprachen fließend sprachen, lösten sich von dieser normierenden Macht und wagten es, in niederländischer Sprache zu schreiben.

So gingen auch Rembrandt und Lievens ihren eigenen Weg, aufbauend auf dem, was sie gelernt hatten, aber doch nach neuen Ansätzen suchend. Verständlicherweise war bei Rembrandt der Eindruck, den Lastman hinterlassen hatte, noch ganz frisch; er setzte sich zunächst mit dessen Kompositionen auseinander. Sein frühestes bekanntes Gemälde, Die Steinigung des Stephanus aus dem Jahre 1625, lehnt sich auf den ersten Blick sehr an Lastman an. Wer es genauer betrachtet, sieht jedoch in allen Details bereits Rembrandts ganz persönliche Handschrift. Rembrandt ging hier von einer Komposition seines Lehrers (entstanden um das Jahr 1619) mit demselben Thema aus. Das Gemälde selbst ist verschollen, aber ein unbekannter Künstler hat es in einer Zeichnung festgehalten, die erhalten blieb. Lastman stellt in der rechten Bildhälfte die Hauptszene dar: Stephanus wird von drei Jünglingen gesteinigt. Knaben reichen große Steine an. Über der Gruppe sieht man Vertreter der römischen Besatzungsmacht. In der linken Bildhälfte hat Lastman den Pharisäer Saulus, der die Gewänder der Steinigenden bewacht – also nur eine Statistenrolle spielt –, viel zu betont im Mittelgrund wiedergegeben. Rembrandt korrigiert das: Er versetzt ihn und seine Glaubensgenossen als Zuschauer in den Hintergrund und rückt die römische Miliz nach vorn, denn sie hatte die Hinrichtung zu überwachen. Da sie aber nicht die treibende Kraft im Ketzerprozess war, verschattet er sie, während er die eigentlichen Drahtzieher im Hintergrund (die Pharisäer und die Ältesten) hell beleuchtet.

So erobert der junge Künstler hier zum ersten Mal die Möglichkeit, nicht durch räumliche Schichtung, sondern allein durch Beleuchtung innerhalb des Bildes zwischen Wesentlichem und Unwesentlichem zu unterscheiden, wodurch sich für ihn der ganze Bildraum als Bühne öffnen sollte. Die Gewalt der Handlung und die Brutalität der Verfolger kommen in Lastmans Werk nicht zum Ausdruck. Rembrandt hingegen dramatisiert die Szene: Fünf Jünglinge dringen auf Stephanus ein, dessen geschwollenes Antlitz schon deutliche Spuren des Martyriums zeigt. Verzerrt sind die Gesichter der Marterknechte und Zeugen; in ihren Zügen drückt sich die Niedertracht des Menschen aus. Die starken Kontraste zwischen hell und dunkel steigern das Pathos und die Schroffheit der Darstellung. Auch wenn Rembrandt von der Tradition ausgeht und einzelne Figuren der rechten Gruppe aus einem italienischen Stich entlehnt, kündigt sich doch überall das Neue schon an.

1626, ein Jahr später, greift Rembrandt das Thema Christus vertreibt die Wechsler aus dem Tempel auf. Seine Konzeption ist ungewöhnlich kühn: Er stellt die Geschichte, die in der Tradition meist als bewegte Massenszene behandelt wird, mit wenigen Personen in einem Halbfigurenbild dar und benutzt – wohl von Lievens dazu inspiriert – eine monumentalisierende Kompositionsform, die von den caravaggiesken Malern in Utrecht vornehmlich für lebensgroße Bilder verwandt wurde. Nur durch die Gebärde und die Mimik werden der Zorn Jesu, die Raffgier und die Angst der Händler ausgedrückt. Die Farben sind stark, die Malweise ist noch grob, was die Dramatik der Szene steigert. Beide Künstler experimentieren mit dickem, unregelmäßigem Farbauftrag.

In den Jahren 1627 und 1628 gibt Rembrandt die allzu aufdringlichen Farb- und Struktureffekte auf und findet zu einer mehr monochromen Farbgebung, aus der sich das Helldunkel weiterentwickelt. Die Konzentration auf das Wesentliche ermöglichte es ihm, mit einem Minimum an Handlung ein Maximum an seelischer Spannung auszudrücken. Die ältere Kunst kennzeichnete biblische und antike Helden durch eine erläuternde Szene, etwa im Hintergrund, die eine wichtige Episode aus ihrem Leben zeigt. Rembrandt dagegen gibt die historischen Figuren mitten in einer geschichtlichen Situation und in einem geschichtlichen Raum wieder und charakterisiert sie allein durch Gebärde und Mimik, wobei er auf die simultane Darstellung der erklärenden Szene verzichtet. Das zeigt schon das kleine Andromeda-Bild in Den Haag aus dem Jahre 1627. Gewöhnlich wurde bei diesem Thema im Hintergrund der Kampf des Perseus mit dem Drachen angedeutet. (Die äthiopische Königin Kassiopeia hatte sich gerühmt, schöner zu sein als alle Nereiden, und dadurch den Zorn der Götter erregt. Das Land wurde von einer Überschwemmung und einem Ungeheuer heimgesucht. Da Zeus es nur dann von der Plage befreien wollte, wenn die Königstochter Andromeda dem Ungeheuer vorgeworfen würde, ließ ihr Vater sie an einen Felsen schmieden und versprach sie demjenigen, der das Ungeheuer tötete. Perseus gelang es, den Drachen zu bezwingen, und er erhielt Andromeda zur Frau.)

Rembrandt stellt nur die an den Felsen geschmiedete Andromeda dar. Der Retter ist nicht sichtbar, dadurch wirkt ihre Verzweiflung besonders eindringlich. Solch eine Isolation der Hauptfigur wurde in der religiösen Kunst des Mittelalters benutzt, um den Gefühlsgehalt besonders bei Andachtsbildern zu steigern. Rembrandt übernahm dieses Kunstmittel der «Herauslösung» in einer Reihe von Werken.

Herauslösung

Zu Anfang des 14. Jahrhunderts sind einzelne biblische Personen oder Gruppen aus ihrem szenischen Zusammenhang herausgelöst und verselbständigt worden. So entstand etwa die Pietà aus der Beweinung Christi. Auch Künstler des 17. Jahrhunderts wie Rembrandt wandten die Herauslösung für biblische und mythologische Themen an, bei denen es nicht um die Verdichtung religiöser Gefühle, sondern um die menschlichen Gefühlsgehalte der Historien ging. In Rembrandts Werk sind sie zentral.

Lastman hatte fast alle seine Historien in einer Landschaft wiedergegeben. In der Bibel- und Buchillustration sowie in der übrigen Graphik fand Rembrandt viele Historien, die sich in einem Innenraum abspielten. Seine Vorläufer hatten solche Szenen meist gemieden. Rembrandt jedoch kamen sie entgegen: Da ihm das Helldunkel ein wichtiges Mittel wurde, das Wesentliche hervorzuheben, konnte er die Lichtquellen eines Raums zur Interpretation der Vorgänge benutzen. Deshalb griff er viele Themen auf, die bis dahin noch nicht in der Malerei vorgekommen waren. Dazu gehört Der reiche Kornbauer...

| Erscheint lt. Verlag | 19.11.2019 |

|---|---|

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |

| Schlagworte | 17. Jahrhundert • Barock • Bibel • Bildende Kunst • Calvinismus • Judentum • Kunst • Kunstgeschichte • Maler • Monografie • Monographie • Nachtwache • Niederlande • Radierung • Rubens |

| ISBN-10 | 3-644-00570-2 / 3644005702 |

| ISBN-13 | 978-3-644-00570-9 / 9783644005709 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 8,5 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich