Erzählen, Erklären (eBook)

256 Seiten

Kampa Verlag

978-3-311-70105-7 (ISBN)

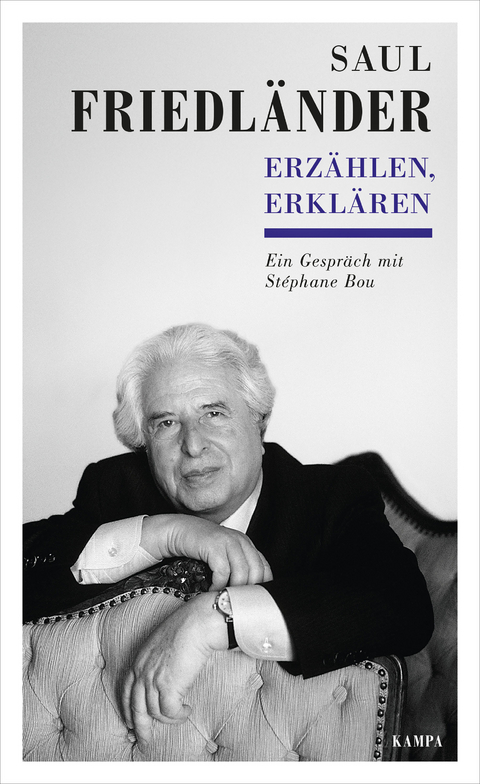

Saul Friedländer, geboren 1932 als Sohn jüdischer Eltern in Prag mit dem Namen Pavel, ist Historiker und emeritierter Professor an den Universitäten von Los Angeles und Tel Aviv. Für seine Werke über die Geschichte der Shoah und die Verfolgung und Vernichtung der Juden in der Zeit nationalsozialistischer Herrschaft in Europa erhielt Friedländer zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Pulitzer-Preis, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Geschwister-Scholl-Preis.

Saul Friedländer, geboren 1932 als Sohn jüdischer Eltern in Prag mit dem Namen Pavel, ist Historiker und emeritierter Professor an den Universitäten von Los Angeles und Tel Aviv. Für seine Werke über die Geschichte der Shoah und die Verfolgung und Vernichtung der Juden in der Zeit nationalsozialistischer Herrschaft in Europa erhielt Friedländer zahlreiche Auszeichnungen, darunter den Pulitzer-Preis, den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels und den Geschwister-Scholl-Preis.Stéphane Bou ist Journalist und Filmexperte. 2011 erschien sein Gesprächsband mit der Philosophin Élisabeth de Fontenay im Verlag Éditions du Seuil.

Im Umkreis von Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus

»Fiktionen haben nichts zu tun mit der als Suche nach Fakten und Interpretation dieser Fakten aufgefassten Geschichte. Ich bin als Historiker auf Fakten aus, nur auf Fakten.«

Wie schätzt ein Historiker die Fiktionen ein, die die Vergangenheit und die Ereignisse, über die er arbeitet, aufgreifen? Dies ist eine der Fragen, die im Buch Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus gestellt werden, das Sie Ende der Siebzigerjahre, unmittelbar nach Ihrem Erinnerungsbuch, verfasst haben.

Die Antwort auf diese Frage ist, was mich betrifft, eindeutig. Fiktionen haben nichts zu tun mit der als Suche nach Fakten und Interpretation dieser Fakten aufgefassten Geschichte. Ich bin als Historiker auf Fakten aus, nur auf Fakten, gemäß der üblichen historischen Methode. Die fiktionalen Werke interessieren mich dennoch, nicht nur wegen ihres möglichen künstlerischen Wertes, sondern auch, weil sie es erlauben, eine Kulturgeschichte der Darstellung der Shoah in einem gegebenen Kontext zu schreiben. Das habe ich in Kitsch und Tod versucht. Wenn ein Historiker wie ich im Deutschland der Siebzigerjahre auf Filme wie Hitler, ein Film aus Deutschland von Syberberg (1977), Lili Marleen von Fassbinder (1981) oder Die Verdammten von Visconti (1969) stößt, wenn er Der Erlkönig von Michel Tournier (1970) liest, sieht er sehr wohl, dass sich da etwas abspielt, das das Bild des Nazismus und der Shoah betrifft. Meine Arbeit besteht dann in einem Beitrag zu einer Geschichte der Darstellung des Nazismus, einem Bereich der Geschichte, der sich unterscheidet von der Geschichte der Ereignisse und deren Interpretation. Paul Ricœur führt in Zeit und Erzählung eine äußerst einleuchtende Definition ein, an die ich mich halte und die sich wie folgt zusammenfassen ließe: Das vergangene Ereignis dominiert die Aufmerksamkeit des Historikers ganz und gar. Im Rahmen eines fiktionalen Werkes ist das nicht der Fall, sei es literarisch oder filmisch.

Im Rahmen einer Arbeit zur Fiktion, einer historischen Arbeit zur Fiktion, die die Kulturgeschichte der Darstellung des Nazismus und der Shoah betrifft, muss man interpretieren, gründlich lesen, ganz so, wie man es im Fall eines historischen Dokuments täte, ohne jedoch zu vergessen, dass es sich dabei um eine andere Art Dokument handelt. Diese Werke können nicht den Anspruch erheben, uns etwas über die Geschichte der Shoah zu lehren, selbst wenn sie – was man nicht außer Acht lassen sollte – dem Historiker manchmal gewisse Eingebungen ermöglichen. Wie ich in Kitsch und Tod aufgezeigt habe, können bestimmte Werke der 1970er-Jahre uns, indem sie die seinerzeit vom Nazismus erzeugte Faszination zurückholen und wiederverwerten, diese Faszination selbst zu verstehen helfen. So sagt uns zum Beispiel Syberbergs ästhetische Formgebung in seinem Film über Hitler etwas über die »Ästhetik« der großen nazistischen Inszenierungen.

Könnten Sie auf die Abfassung von Kitsch und Tod. Der Widerschein des Nazismus zurückkommen? Was veranlasst Sie an der Wende von den 1970er- zu den 1980er-Jahren dazu, diese Arbeit in Angriff zu nehmen?

In jener Zeit, im Jahr 1977, hatte ich gerade Wenn die Erinnerung kommt zu Ende geschrieben. Anschließend wollte ich mich mit etwas völlig anderem beschäftigen und mich von diesem Bereich entfernen. Was natürlich illusorisch war. Ich habe es dennoch versucht und mich auf eine Frage konzentriert, die mich seit Langem fesselte: die Bilder, die Ideen und die Vorstellungen vom Ende, von der Apokalypse, im modernen westlichen Denken. Da ich ein vorlesungsfreies Jahr hatte, konnte ich am MIT, das mich als Gast im Fachbereich der Humanwissenschaften eingeladen hatte, ein Seminar zu diesem Thema organisieren. Daraus entstand ein gemeinsam erarbeitetes Buch, Visions of Apocalypse. End or Rebirth? [dt.: Visionen der Apokalypse. Ende oder Wiedergeburt?, nur teilweise auf Dt. erschienen]. An diesem Punkt befand ich mich damals, und als ich nach Europa und im Anschluss nach Israel zurückkehrte, wurde ich wieder zur Geschichte des Nazismus und der Shoah zurückgelenkt …

War die Endzeitvision der Welt, von der auch die Nazis eine Version erzeugen konnten, nicht dennoch in Ihrer Arbeit präsent?

Überhaupt nicht. Auch wenn ich am Ende von Kitsch und Tod von dieser nazistischen Vorstellung der Apokalypse spreche. In gewisser Weise muss ich wohl eine Überleitung zwischen diesen beiden Büchern, diesen beiden Themen hergestellt haben, ohne mir jedoch dieser Verbindung bewusst gewesen zu sein …

Was war also das Vorkommnis oder der Anstoß, der die Abfassung von Kitsch und Tod ausgelöst hat?

Die persönliche Begegnung mit Hans-Jürgen Syberberg. Er ist nach Israel gekommen, um seinen Film Hitler, ein Film aus Deutschland in der Cinemathek Jerusalem vorzustellen. Ich war bei der Vorführung anwesend. Syberberg hat danach das Publikum eingeladen, mit ihm zu diskutieren. Ich habe mich zu Wort gemeldet und ihm gesagt, was ich empfunden hatte: nämlich, dass der Film künstlerisch von großem Interesse sei, dass ich jedoch fände, er sei in der Formgebung des Nazismus und der Persönlichkeit Hitlers ästhetisierend, was letztlich, ob der Filmemacher es wolle oder nicht, eine Art Faszination wieder aufleben lasse, die er im Übrigen zweifellos selbst empfinden müsse. Die Diskussion nahm auf Anhieb eine gefährliche Richtung.

Wie hat Syberberg reagiert?

Er hat sich dagegen verwahrt. Abends waren wir bei der Direktorin der Cinemathek zum Essen eingeladen. Da ist er explodiert. Er vertrat ungestüm die Ansicht, dass er als Filmemacher nur durch das Bestreben motiviert sei, eine Atmosphäre mit großer Genauigkeit wiederzugeben. Er wurde dann heftig in seiner Wortwahl. Schließlich sagte er, die Juden würden Geld mit Auschwitz verdienen, und dass er versuche, einer historischen Wirklichkeit eine künstlerische Dimension zu geben.

Diese Äußerungen hat er übrigens 1990 in seinem Buch Vom Unglück und Glück der Kunst in Deutschland nach dem letzten Kriege öffentlich gemacht. Dieses Buch, veröffentlicht nach der Serie seiner großen Filme – insbesondere Parsifal, ein wunderbarer Film, auch wenn man bei seiner Betrachtung die Faszination nationalistischer Romantik verspürt –, bringt alle Verabscheuung, allen Hass Syberbergs zum Ausdruck, namentlich seinen Antisemitismus. Es stellt das Verdrängte seiner Filme dar. Das wird erst mit diesem Buch aus dem Jahr 1990 offensichtlich. Hier ein kurzer Auszug, den der Journalist und Schriftsteller Ian Buruma in einem Artikel der New York Review of Books vom 20. Dezember 1990 zitiert: »Die jüdische Weltinterpretation folgt der christlichen nach, wie früher die christliche der römischen und griechischen Kultur. Nun also jene Analysen, Bilder, Bestimmungen in Kunst, Wissenschaft, Soziologie, Literatur, Politik, Medien der Information, wie bis zu dieser Emanzipation des Christentums. Marx und Freud als Eckpfeiler von Ost bis West stecken den Weg ab. Beide sind ohne Judentum nicht denkbar. Ihre Systeme sind davon bestimmt. USA – Israel garantieren die äußeren Grenzen. So wird gefühlt, gedacht, geurteilt, gehandelt und informiert. Wir leben in der jüdischen Epoche der europäischen Kulturgeschichte, die wir dabei sind, am Höhepunkt der technischen Macht, apokalyptisch unser jüngstes Gericht zu erwarten. So sieht es also aus im technischen Wohlstand erstickend, wie nie, für alle, ohne Geist und Sinn … Wer mit den Juden ging wie mit den Linken, machte Karriere … Die Rasse der Herrenmenschen endlich verführt, fette Beute der Korruption und Geschäfte, der Bequemung, das Land der Dichter und Denker.«[1]

War dieses Buch eine Antwort auf das Ihre?

Nein. Das glaube ich nicht. Ich bin jedoch zu mehreren Diskussionen mit Syberberg eingeladen worden. Die letzte Begegnung, an die ich mich erinnern kann, hat in Hamburg stattgefunden, zwei oder drei Jahre nach der deutschen Veröffentlichung von Kitsch und Tod. Wir sind noch einmal zurückgekommen auf diese Frage der Ästhetisierung und der Faszination, die sein Film rekonstruiert hat, erzeugt oder wiedererzeugt hat. Die Diskussion endete mit einer Art Eklat seinerseits. Syberberg schlug mit der Faust auf den Tisch und sagte zu mir: »Aber es war faszinierend!« Da fühlte ich, wie eine Passion, keine historische Erinnerung, nein, eine nostalgische Erinnerung hochstieg, die man bei gewissen Deutschen seiner Generation findet, die sich im Übrigen die meiste Zeit zwingen, sie nicht zu zeigen.

Kommen wir auf Ihre erste Begegnung mit Syberberg in Israel zurück …

Diese Diskussion mit Syberberg stellte für mich eine Art Warnung dar. Ich hatte in der Cinemathek Jerusalem nur einen Teil des Films gesehen, anschließend habe ich ihn in Paris in seiner ganzen Länge sehen können. Danach sah ich seinen Film über Ludwig II. von Bayern, den er einige Jahre vor Hitler, ein Film aus Deutschland gedreht hatte, und das Interview, das er gleich darauf mit Winifred Wagner (der Hausherrin von Bayreuth, die Hitler sehr nahestand und ihn bis an...

| Erscheint lt. Verlag | 4.11.2019 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Kampa Salon |

| Kampa Salon | |

| Übersetzer | Nicolaus Bornhorn |

| Verlagsort | Zürich |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Biografien / Erfahrungsberichte |

| Schlagworte | Auschwitz • Eichmann-Prozess • Erinnerungskultur • Flucht • Frankreich • Friedenspreis des Deutschen Buchhandels • Hannah Arendt • Historiker • Historikerstreit • Historiker-Streit • Holocaust • Jüdisch • Kindheit • Nationalsozialismus • Nazis • Nazismus • Pavel • Politikwissenschaftler • Pulitzer • Rede im Bundestag • Shoah • Zionismus • Zweite Weltkrieg |

| ISBN-10 | 3-311-70105-4 / 3311701054 |

| ISBN-13 | 978-3-311-70105-7 / 9783311701057 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 640 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich