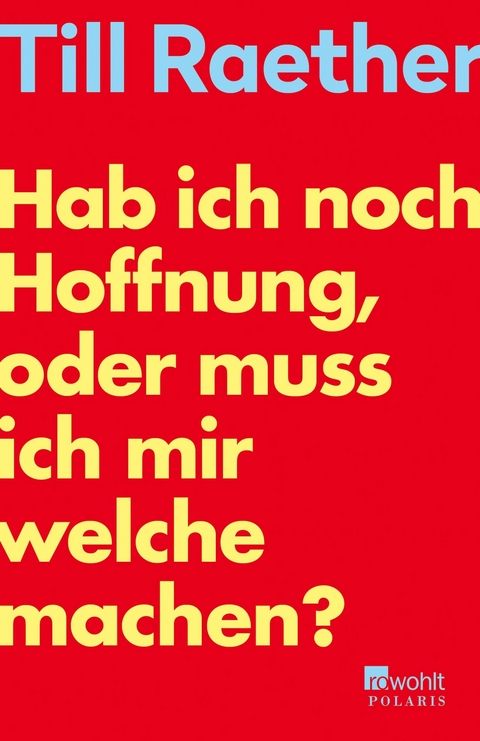

Hab ich noch Hoffnung, oder muss ich mir welche machen? (eBook)

128 Seiten

Rowohlt Verlag GmbH

978-3-644-01655-2 (ISBN)

Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u.a. für das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Sein Sachbuch «Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?» stand 2021 wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. Band 2 «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, weitere Danowski-Fernsehkrimis sind in Vorbereitung. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Till Raether, geboren 1969 in Koblenz, arbeitet als freier Autor in Hamburg, u.a. für das SZ-Magazin. Er wuchs in Berlin auf, besuchte die Deutsche Journalistenschule in München, studierte Amerikanistik und Geschichte in Berlin und New Orleans und war stellvertretender Chefredakteur von Brigitte. Sein Sachbuch «Bin ich schon depressiv, oder ist das noch das Leben?» stand 2021 wochenlang auf der SPIEGEL-Bestsellerliste. Seine Romane «Treibland» und «Unter Wasser» wurden 2015 und 2019 für den Friedrich-Glauser-Preis nominiert, alle Bände um den hypersensiblen Hauptkommissar Danowski begeisterten Presse und Leser. Band 2 «Blutapfel» wurde vom ZDF mit Milan Peschel in der Hauptrolle verfilmt, weitere Danowski-Fernsehkrimis sind in Vorbereitung. Till Raether ist verheiratet und hat zwei Kinder.

1. Wichtigtuerei und Überheblichkeit

Wir saßen vor dem Fernseher, als das Telefon klingelte. Meine Mutter ging ran und kam kurz danach zurück: «Für dich.» Ich begab mich zur Schrankwandecke, wo das Telefon stand, und setzte mich auf den Stuhl mit dem geflochtenen Polster. Das musste man bei uns, um bequem telefonieren zu können, das Telefonkabel war so kurz, dass man den Apparat kaum anheben, geschweige denn woandershin mitnehmen konnte. Durch die offene Zimmertür konnte ich weiter auf den Fernseher schauen. Ich war noch recht gefesselt von dem Film, der da lief. Aber das änderte sich schlagartig, als ich durchs Telefon hörte: Die Amerikaner fliegen einen Angriff. Wir müssen etwas tun.

Ich bin nicht in einem Kriegsgebiet aufgewachsen, mein Leben war nie durch Hunger, Gewalt, Armut oder Naturkatastrophen bedroht. Die Umstände in diesem April 1986 waren vergleichsweise undramatisch. Neun Tage zuvor hatte es in West-Berlin, wo ich lebte, einen Anschlag auf eine Diskothek gegeben, das La Belle. Drei Menschen starben, 229 wurden verletzt. Menschen, die meinem Alter und meiner Lebenswirklichkeit nah waren: Ich war siebzehn. Allerdings ging ich nur selten in Discos. Meine Themen waren Bücher, Zeitungen, Mädchen und Angst vor dem Atomkrieg, ein bisschen auch vor dem Waldsterben und dem sauren Regen. Ich erinnere mich, dass das Attentat aufs La Belle in der Zeitung stand und dass wir zu Hause darüber sprachen. Ich erinnere mich, dass ich schockiert war und dass ich mir die Situation mit Entsetzen ausmalte. Aber ich war nicht besonders alarmiert.

Das lag einerseits daran, dass ich mir mehr Sorgen über das atomare Wettrüsten machte als darüber, ich könnte Opfer eines Anschlags werden. Terrorismus gehörte zu unserer Lebenswirklichkeit. Drei Jahre zuvor hatte mein Vater aus seinem Büro an der Uhlandstraße angerufen, um uns zu sagen, dass gegenüber im Maison de France eine Bombe explodiert sei, im Hintergrund hörte ich Sirenen. Wir, und damit meine ich Kinder und Jugendliche in meinem Alter, arrangierten uns damit: Wenn wir auf Kursfahrt in London waren, waren die Mülleimer zugeschweißt, damit die IRA keine Bomben darin verstecken konnte. Also steckten wir uns den Müll in die Jackentaschen. Seit dem Anschlag auf das Münchner Oktoberfest 1980 ging ich nicht mehr auf den Rummel. Fast eine Art Kaltblütigkeit, die sich auch in meiner Reaktion auf die Toten und Verletzten vom La Belle zeigte: Es war schlimm, und manchmal kam es näher, aber es war Teil unseres Lebens. Es fühlte sich an, als könnte man nichts dagegen tun, außer sich zu arrangieren.

Wie aber sollte man sich arrangieren mit der Gefahr eines Krieges? Der unweigerlich zu einer atomaren Auseinandersetzung führen und uns alle auslöschen würde?

Am Telefon war jemand von der SV, der Schülervertretung. Die nicht nur aus den Klassensprechern bestand und den Schulsprechern und ihren Stellvertretern[1], sondern die sich vor allem auch als politisches Gremium verstand. Die SV wurde aktiv, wenn es darum ging, dass es auf den Schul-Toiletten kein Klopapier gab oder dass einige unserer Lehrkräfte noch sehr geprägt durch die Nazizeit waren und sich entsprechend äußerten. Vor allem aber wurde die SV aktiv, um Demonstrationen zu organisieren. Für Hausbesetzungen, gegen Polizeigewalt, gegen den NATO-Doppelbeschluss.

Die USA hatten den libyschen Diktator Gaddafi als Urheber des Attentats aufs La Belle ausgemacht. Die Disco war beliebt bei in Berlin stationierten US-Soldaten, daher galt der Anschlag als Angriff auf die USA. Präsident Ronald Reagan ließ nun von Kampfjets Ziele in Libyen bombardieren. Vergeltungsschlag nannte und nennt man das. Fünfzehn Zivilist*innen starben. Die SV hatte über den Berliner Schülerrat, die Vertretung aller Schulsprecher, eine Telefonkette organisiert: Die Schulsprecher riefen die Klassensprecher an, die jetzt die Telefonliste ihrer Klasse abtelefonierten. Oder zumindest jene anriefen, von denen sie glaubten, sich politisch auf sie verlassen zu können. Denn es ging darum, einen Schulstreik zu organisieren, aus Protest gegen die, wie man damals sagte, Kriegstreiberei der US-Amerikaner. Der Schülerrat hatte eine Demo für den nächsten Vormittag angemeldet, während der Schulzeit. Als Zeichen für den Frieden. Weil man mit Gewalt nicht auf Gewalt antworten durfte.

Ich weiß nicht mehr, ob ich den Anruf bekam, weil ich Klassensprecher war oder weil ich als politisch engagiert galt. Jedenfalls war ich bald mit ein paar anderen Leuten aus meiner Klasse am Telefon. Meine Mutter wunderte sich, warum ich aus unserem Fernsehabend ausgestiegen war, aber ich war aufgeregt, fast euphorisch, ich hatte jedes Interesse an irgendeinem Filmklassiker im dritten Fernsehprogramm verloren. Ich versuchte, ihr die Situation zwischen zwei Telefonaten möglichst knapp und eindringlich zu umreißen. Was Unerhörtes passiert war, was wir dagegen tun mussten, wie wenig Zeit wir nur noch hatten, bis die Ersten schon im Bett liegen und nicht mehr ans Telefon gehen würden. Es gelang mir nicht, ihr diese Dringlichkeit zu vermitteln. Wie wichtig sich das für mich anfühlte. Wichtigtuerei, das ist uns und mir kurz darauf vorgeworfen worden, unter anderem. Ich sagte Schulstreik, meine Mutter war nicht begeistert.

Am nächsten Tag gingen wir demonstrieren statt zur Schule, gegen die US-Angriffe auf Libyen.[2] Anders gesagt, wir schwänzten, um auf der Straße rumzubrüllen. Ich weiß nicht mehr, wie viele aus unserer Schule dabei waren, als wir in Schöneberg in der Nähe des West-Berliner Rathauses demonstrierten. Aus meiner Klasse, denke ich, waren wir sechs oder sieben Leute. Ich erinnere mich auch hier an ein Gefühl von Wichtigkeit, von Bedeutung: Was wir taten, hatte einen Sinn. Meine Freundin hatte ein paar Äpfel und Brote in ihrem selbst genähten Rucksack, zu trinken hatte man damals irgendwie nie dabei. Ich sehe diesen gestreiften Rucksack noch vor mir. Und ich erinnere mich deutlich, dass ich es, wie bei anderen Demos davor und danach, unangenehm und peinlich fand, mich an Sprechchören zu beteiligen. Unweigerlich mündete jede USA-kritische Demonstration damals in ein skandiertes «U-S-A, In-ter-na-tio-naaale Völker-mord-zen-traaale». Erstens ein seltsames Wortbild, zweitens und vor allem: absurd und geschichtsvergessen, von deutschem Boden aus andere Länder zu «Völkermordzentralen» zu erklären.

Aber davon abgesehen war ich froh. Das änderte sich auch nicht, als wir am nächsten Tag zum stellvertretenden Schulleiter zitiert und von ihm offiziell, mündlich und schriftlich, getadelt und zum Nachsitzen und zu einem Besinnungsaufsatz verdonnert wurden. Er hielt uns eine Standpauke (verdonnern und Standpauke, Fachbegriffe aus der damaligen Zeit), an die ich mich besonders deshalb erinnere, weil das Wort «Hybris» darin vorkam, und weil mein Freund Andreas tat, was ich mich nicht traute. Nämlich zu fragen, was «Hybris» bedeutet.

«Arroganz und Überheblichkeit», erklärte Herr M. «Es ist überheblich von euch zu glauben, ihr könntet mit so einer Schüleraktion die Weltpolitik beeinflussen.» So ungefähr. Und: Es sei überheblich, dass wir glauben würden, wir könnten die Situation besser durchblicken und beurteilen als die Politiker.[3]

Mein Vater, ein unverbrüchlicher Atlantiker, war wütend und verständnislos. Er fragte, warum wir nicht gegen Libyen demonstriert hätten, warum wir nie gegen die Menschenrechtsverletzungen in der Sowjetunion und in der DDR protestierten, immer nur gegen unsere Verbündeten.

Mir schien die Antwort klar: Eben gerade, weil es unsere Verbündeten waren. Weil wir die, deren Werte wir zu teilen meinten, doch als Erste kritisieren mussten. Weil wir, wenn wir gemeinsame Maßstäbe haben wollten, doch besonders streng sein mussten. Es klang für meine Ohren recht clever, vielleicht sogar ein bisschen klug. Aber stimmte es?

Leider habe ich den Aufsatz nicht mehr, den wir in der Woche darauf beim Nachsitzen schreiben mussten. Es war so eine «Breakfast Club»-Situation, oder ihr näher, als ich sonst je wieder gekommen wäre. Die Frage, die wir beantworten sollten, lautete in etwa, ob wir Schüler über Recht und Gesetz stünden, und warum nicht.

Die eigentliche Frage war doch aber: Warum hatten wir das gemacht, warum hatte es sich so wichtig und so richtig angefühlt, warum ging es mir so gut dabei?

Ich habe in den letzten dreißig, fünfunddreißig Jahren immer wieder mal darüber nachgedacht. Man kann sich leider nicht aussuchen, welche Lebensereignisse einem noch Jahrzehnte später merkwürdig präsent sind. Aber ich glaube, die unwillkürliche Auswahl bedeutet etwas. Meist habe ich in der Erinnerung an meinen Bomben-auf-Libyen-Protest ein besonders schillerndes Beispiel für den Rausch jugendlicher Überheblichkeit, für im Nachhinein unfreiwillig komische Wichtigtuerei und Selbstgerechtigkeit gefunden. Und gestaunt, wie sicher ich mir meiner Sache damals war.

Dann, als meine Kinder anfingen, mit unserer Erlaubnis und manchmal sogar mit Erlaubnis der Schule, freitagvormittags für ihre Zukunft und gegen die Klimakrise zu demonstrieren, habe ich mich daran erinnert, wie ich mich damals gefühlt habe, und ich habe die Hingabe und die Dringlichkeit meiner Kinder damit in Verbindung gebracht. Der Gedanken, ihnen nun meinerseits, wie mir selbst im Nachhinein, Wichtigtuerei und Überheblichkeit zu unterstellen, erschien mir von Anfang an völlig abwegig. Ich sehe ja, wie ernst es ihnen und den anderen ist. Vielleicht kann ich...

| Erscheint lt. Verlag | 12.12.2023 |

|---|---|

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |

| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |

| Schlagworte | Achtsamkeit • Allein • Alleinsein • Daniel Schreiber • Depression • Einsamkeit • Erziehung • Gesellschaft • Hoffnung • Krieg • Krisen • Krisenbewältigung • Lebenshilfe • Optimismus • Persepektivlosigkeit • Resilienz • Selbstfürsorge • Selbsthilfe • Sinnfindung • Trauer • Trost • Umgang mit Krisen • Verlust • Zuversicht |

| ISBN-10 | 3-644-01655-0 / 3644016550 |

| ISBN-13 | 978-3-644-01655-2 / 9783644016552 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 7,1 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich