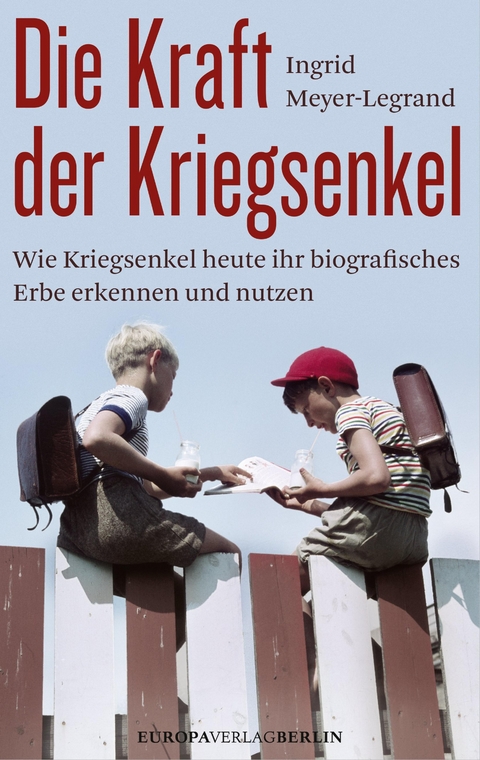

Die Kraft der Kriegsenkel (eBook)

256 Seiten

Europa Verlag GmbH & Co. KG

978-3-95890-464-4 (ISBN)

Ingrid Meyer-Legrand ist systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach in eigener Praxis in Berlin und Brüssel sowie Dozentin an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Berlin. Zahlreiche Fachveröffentlichungen zum Thema Kriegsenkel. Sie ist eine der ersten Therapeutinnen, die mit den Ressourcen der Kriegsenkel arbeitet.

Ingrid Meyer-Legrand ist systemische Therapeutin, Supervisorin und Coach in eigener Praxis in Berlin und Brüssel sowie Dozentin an der Evangelischen Hochschule für Soziale Arbeit Berlin. Zahlreiche Fachveröffentlichungen zum Thema Kriegsenkel. Sie ist eine der ersten Therapeutinnen, die mit den Ressourcen der Kriegsenkel arbeitet.

Einführung

Wie erzählen wir unsere Geschichte?

Im Zuge einer allgemeinen öffentlichen Aufarbeitung der Schrecken des Nationalsozialismus, der Verfolgung und Ermordung von Millionen von Menschen, des Krieges und der Flucht ist auch das besondere Schicksal der einstigen Kriegs- und Flüchtlingskinder1 endlich ins öffentliche Bewusstsein gedrungen. Lange Zeit durfte über das Leid dieser Kinder nicht gesprochen werden, denn im Land der Täter durfte es keine Opfer geben. Und doch waren diese Kinder Opfer der verheerenden Politik der Nationalsozialisten, die schließlich zu einem grauenhaften Krieg führte, von dem kaum eine Familie in Europa verschont blieb.

Wie lange lässt sich ein gesellschaftlich verursachtes Leid verdrängen? In der Bundesrepublik hat es fast bis ins Jahr 2000 gedauert. Mit dem Kriegskinder-Kongress2 gelang es, das bis dahin ins Private abgeschobene Leid in die Öffentlichkeit zu holen.

Schon wenige Jahre später folgten diesen ihre Nachkommen – die Kriegsenkel – und begannen, über ihr Aufwachsen bei ebenjenen (Kriegskinder-)Eltern zu sprechen. Während noch vor ein paar Jahren kaum jemand etwas mit dem Begriff »Kriegsenkel«3 anzufangen wusste, findet man heute in fast jeder größeren Stadt sogenannte Kriegsenkel-Gruppen, in denen ein reger Austausch über den langen Schatten stattfindet, der sich auch auf ihr Leben erstreckt.

Das ins Private gedrängte Leid der einstigen Kriegs- und Flüchtlingskinder wurde schließlich auch wie ein privates Thema behandelt – Familienangehörige waren dafür zuständig, ihre eigenen Kinder – die Kriegsenkel. Häufig wussten sie nicht, worunter ihre Eltern litten, und konnten sich nicht erklären, woher die bedrückende Schwere kam. Schließlich gab es dazu keine Geschichte. Intuitiv aber nahmen die Kinder wahr, dass ihre häufig schwer traumatisierten Eltern Hilfe brauchten. Nahezu von Beginn ihres Lebens an taten Kriegsenkel alles, um ihre Eltern zu »retten«. Hier beginnt ihre Geschichte. Dieses Aufwachsen mit Menschen, die von Nationalsozialismus, Verfolgung, Krieg und Flucht traumatisiert waren, hat sie geprägt.

Bis zu dieser öffentlichen Debatte haben sich die 1950er- bis 1980er-Jahrgänge verschiedene Phänomene, die für ihr Leben noch heute charakteristisch sind, nicht erklären können. Schließlich waren die Kriegsenkel doch in Frieden und in Zeiten von Wachstum und Wohlstand aufgewachsen. Welchen Zusammenhang sollte es geben zwischen ihrer Thematik, endlich »anzukommen« bei sich, im eigenen Leben oder auch in dieser Gesellschaft, und dem Aufwachsen bei Eltern, die als Kinder von Bombennächten, Vergewaltigungen, Flucht und Vertreibung physisch und psychisch gezeichnet wurden? Vor dieser öffentlichen Debatte gab es keine Geschichte, die einen Zusammenhang zwischen der Geschichte der Eltern und ihrer eigenen Geschichte aufgezeigt hätte. Die »kalte Mutter« und der »ausrastende Vater«, von denen die Kriegsenkel immer erzählen, waren bis dahin ein individuelles Problem und keines, das man in den Kontext der schwierigen Erfahrungen des Aufwachsens der Eltern im Nationalsozialismus, im Krieg und auf der Flucht gestellt hat.

Wie wir die Geschichte der Kriegs- und Flüchtlingskinder erzählen können, ist auch hier die Frage. Nehmen wir den gesellschaftlichen Kontext auf, in dem die Generation herangewachsen ist, dann haben wir Zugang zu ihren Geschichten, und ihr Verhalten entzieht sich uns nicht länger in Form abstrakter Diagnosen, die ihnen »individuelle psychische Störungen« zuschreiben, wie die »Borderline-Mutter« oder die »narzisstische Mutter«.

Finden wir einen Zugang zu ihrer Geschichte und ihren Geschichten, dann erscheint ihr Leben wieder in seiner ganzen Vielfältigkeit, und wir entdecken darin zahlreiche Chancen, die sie wahrgenommen haben, um ihr Leben trotz widriger Umstände zu gestalten. So kommen auch die Kriegsenkel zu einer neuen würdigenden Erzählung, einer, in der die Nachfolgegeneration ihre eigenen Herausforderungen und Chancen und ihr ganz besonderes Erbe erkennen kann.

Die Lebenserzählung der Kriegsenkel kreist oft um das von den Eltern erfahrene Leid und ihr eigenes Bemühen, als Kinder für ihre Eltern da zu sein, und zwar seit Beginn ihres Lebens. Hier hat vielfach eine Rollenumkehr stattgefunden, in der die Kinder zu Eltern ihrer Eltern wurden. Kriegsenkel erleben sich in der Auseinandersetzung mit ihren Kriegskinder-Eltern hin- und hergerissen zwischen andauernden Loyalitätsverpflichtungen und Ablehnung.

Auch in Bezug auf die Kriegsenkel müssen wir uns fragen, wie wir zu einer anderen Erzählung kommen. Es wird zwar zu Recht sehr viel von ihrem Leid gesprochen, das in Verbindung mit jenem ihrer kriegstraumatisierten Eltern steht, aber es dabei zu belassen würde ihrer Kraft, ihren Sehnsüchten und neuen Ideen vom Leben, schlicht ihrer besonderen Rolle in der Geschichte der BRD seit den 1960er-Jahren nicht gerecht werden. Fragen müssen wir auch hier, ob die von dieser Generation geprägte neue Vorstellung vom Leben nicht auch ein Resultat ihres schwierigen Aufwachsens ist. Ergab sich nicht aus dem, was sie in ihren Familien vorgefunden hat, etwas, das neue Impulse gesetzt hat? Nach dem Motto: »There is a crack in everything, that’s how the light gets in.«4

Diese Zeit ist es, die voller Chancen und neuer Optionen für die Einzelnen war und die von den Kriegsenkeln mitgestaltet wurde. Sie haben den Wertewandel in der Gesellschaft der 1970er- und 1980er-Jahre mit vorangetrieben und neue Lebensmodelle entworfen, die heute ganz selbstverständlich sind.

Was die Kriegsenkel im Zusammenleben mit den kriegstraumatisierten Eltern bereits früh erworben haben, sind die Kompetenzen im Umgang mit ebendiesen an Leib und Seele verletzten Menschen. Sehr viele Kriegsenkel haben aus ihrem Helfen eine Profession gemacht und sich als Sozialarbeiter, Psychologen oder auch als Juristen in den Dienst der Benachteiligten und Marginalisierten der Gesellschaft gestellt. Die soziale Arbeit ist für sehr viele Kriegsenkel ein Feld beruflicher und gesellschaftspolitischer Arbeit. Dazu gehörte von Anfang an auch die Betreuung von Geflüchteten und Migranten. Auch heute finden wir sehr viele Kriegsenkel, die sich im Sinne der Willkommenskultur gegenüber Kriegsflüchtlingen aus der ganzen Welt engagieren. Sie wissen aus erster Hand, was zu tun ist.

Stellen wir immer wieder den gesellschaftlichen Bezug zur eigenen Lebensgeschichte her, können wir feststellen, dass das Klima in der »Multioptionsgesellschaft« seit Ende der 1980er-Jahre sukzessive rauer geworden ist. Kriegsenkel schauen mit ihren neuen Lebensentwürfen, der Vielfalt und Offenheit in der biografischen Gestaltung ihres Lebens auf eine Zeit zurück, die von Wohlstand und Wachstum geprägt war. Spätestens heute aber sehen sie sich einer gesellschaftlichen Situation ausgesetzt, in der viele meinen, schneller rennen zu müssen, um auf dem bereits erreichten ökonomischen Stand zu bleiben. Das Gefühl einer gewissen »Unbehaustheit« macht sich breit und schließt an ein Gefühl an, das die Kriegsenkel kennen: das Gefühl, auf der Flucht zu sein. Deshalb frage ich in den Therapie- und Beratungsgesprächen danach, woran Kriegsenkel sich heute orientieren, wenn doch traditionelle, haltgebende Strukturen und Rituale immer mehr wegbrechen.

Wollen wir zu einer neuen Erzählung kommen und damit auch zu neuen Handlungsmöglichkeiten im Leben, ist es wichtig zu lernen, anders mit »der« Vergangenheit umzugehen. In meiner Praxis habe ich festgestellt, dass sich mithilfe eines Familienstammbaums (Genogramm) oder auch mit dem »My Life Storyboard« schnell neben der »dominanten« Erzählung alternative Geschichten entdecken lassen. So kann die Familie zur Kraftquelle werden, aus der die Kriegsenkel jederzeit für Fragen ihres eigenen Lebens schöpfen können. Wie haben meine Familienangehörigen Krisen überstanden? Für viele Kriegsenkel ist das eine Möglichkeit, sich in dieser individualisierten Welt Orientierung und Halt zu verschaffen. Manche gehen noch einen Schritt weiter. Sie stellen sich in die Reihe ihrer Ahnen und sind stolz auf ihr Mehrgenerationennetzwerk, ohne die Schuld einiger Angehöriger zu bagatellisieren.

Die Familie als Kraftquelle zu betrachten ist allerdings etwas, was den Deutschen mit ihrer »verbrecherischen Geschichte im Rücken«5 zu Recht schwerfällt. Viele Kriegsenkel schämen sich angesichts der Verwicklung ihrer Familie in den Nationalsozialismus oder die SS, die sich an der Verfolgung und Ermordung von Menschen beteiligt haben. Die Schuld der Großeltern, aber auch die der Mütter oder Väter – wenngleich diese noch sehr jung waren – lastet auf ihnen und hindert sie, sich beispielsweise beruflich in die erste Reihe zu stellen. Andererseits sind es häufig diese Schuldgefühle, die Kriegsenkel über die Maßen zu Höchstleistungen antreiben. Dass der »Opa« in die Naziverbrechen involviert war, ist andererseits oft eine sehr starke Motivation,...

| Erscheint lt. Verlag | 21.9.2021 |

|---|---|

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |

| Schlagworte | Biografiearbeit • Familiengeschichte • Kriegserfahrung • Kriegstrauma • transgenerational • Weltkrieg • Zeitgeschichte |

| ISBN-10 | 3-95890-464-5 / 3958904645 |

| ISBN-13 | 978-3-95890-464-4 / 9783958904644 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 889 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich