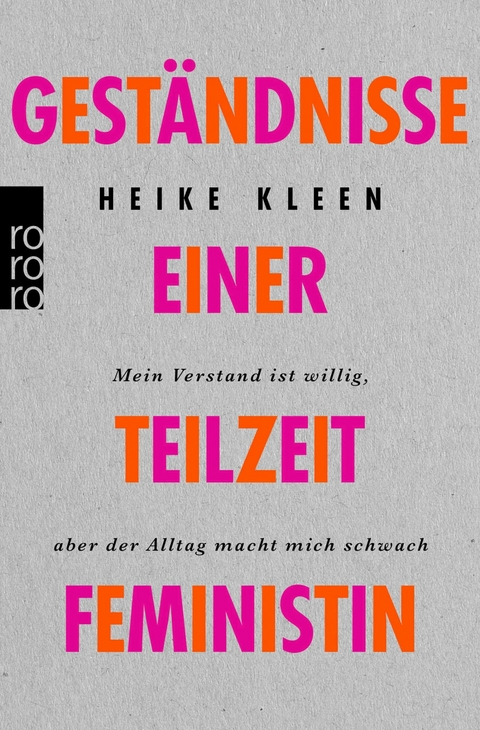

Geständnisse einer Teilzeitfeministin (eBook)

256 Seiten

Rowohlt Verlag GmbH

978-3-644-00963-9 (ISBN)

Heike Kleen, 1975 in Bremen geboren, Germanistin und Politikwissenschaftlerin, arbeitet als freie Journalistin und schreibt u.a. für Der Spiegel, ZEIT ONLINE, emotion und Eltern. Zudem ist sie TV-Autorin für Talkshows in ARD, ZDF und NDR und coacht als Medientrainerin Autor*innen, Moderator*innen und Journalist*innen. Heike Kleen ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Heike Kleen, 1975 in Bremen geboren, Germanistin und Politikwissenschaftlerin, arbeitet als freie Journalistin und schreibt u.a. für Der Spiegel, ZEIT ONLINE, emotion und Eltern. Zudem ist sie TV-Autorin für Talkshows in ARD, ZDF und NDR und coacht als Medientrainerin Autor*innen, Moderator*innen und Journalist*innen. Heike Kleen ist verheiratet und hat zwei Kinder.

Dornröschen müsste man sein …

Machen wir uns nichts vor, wir sind noch weit davon entfernt, in einer gleichberechtigten Gesellschaft zu leben. Laut dem «Global Gender Gap Report 2020», einer Studie des Weltwirtschaftsforums, wird es sogar noch 257 Jahre dauern, bis weltweit Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen herrscht. Erste Untersuchungen zeigen, dass Frauen durch die Corona-Pandemie um weitere Jahre zurückgeworfen wurden. Dornröschen müsste man sein, denke ich: Einfach mal 300 Jahre ins Koma fallen und sich dann von einem schnuckeligen Prinzen wach küssen lassen und in einer schönen neuen gleichberechtigten Welt gut ausgeschlafen wieder aufstehen (natürlich ohne Druckgeschwüre vom Wundliegen und um keinen Tag gealtert). Doch bereits in diesem Wunschtraum finden sich zwei eklatante Denkfehler, die mich als Teilzeitfeministin entlarven: Wäre ich gedanklich bereits in einer gleichberechtigten Gesellschaft angekommen, wäre es mir erstens völlig egal, wie vorzeigbar ich nach dem Aufwachen bin und ob vielleicht jemand in der Zwischenzeit gnädigerweise meine Haare geschnitten und meine Hände manikürt hat. Und zweitens klingt auch die Idee von einem rettenden Prinzen, dem ich die Verantwortung für mein Erwachen in die brokatbesetzten Schuhe schieben kann, nicht gerade feministisch.

Es ist auch in den 20er Jahren des 21. Jahrhunderts anstrengend, eine Frau zu sein. Dafür müssen wir das Patriarchat verantwortlich machen, aber nicht einfach die Männer von heute. Natürlich profitieren sie von den Privilegien und sehen sie oft gar nicht als solche an – oder wie lassen sich sonst Sätze wie «Die nimmt mir meinen Job weg!» deuten? (Nur fürs Protokoll: Es ist nicht «dein», sondern «ein» Job, der da gerade vergeben wird.) Doch die Männer wurden wie wir Frauen in dieses System hineingeboren, und ich will ehrlich sein: Viele Bilder, Vorstellungen und Ansprüche, die an Frauen gestellt werden, haben sich fest in meinem Kopf eingenistet, sie nehmen Einfluss auf mein Handeln und Denken. Dieses antrainierte Rollendenken setzt sich gelegentlich über meine Vernunft und mein Wissen hinweg. Ich bin nicht frei von Vorurteilen, mein Gehirn greift auf erlernte Muster und Assoziationen zurück, wenn es eine Situation oder einen Menschen bewertet. «Unconscious Bias» nennt sich dieses Phänomen, also eine unbewusste Voreingenommenheit, mit der man andere oder sich selbst diskriminieren kann, ohne es zu wollen. Das passiert ununterbrochen im Alltag und geht blitzschnell, unsere erlernten Überzeugungen und die dadurch entstehenden spontanen Assoziationen legen sich wie ein Filter über das, was wir sehen und empfinden. Ein paar überspitzte Beispiele zum besseren Verständnis: Stelle ich mir einen Franzosen vor, sehe ich einen eher dünnen, dunkelhaarigen Mann mit Baguette unterm Arm vor mir, der gerade Ausschau nach Käse und Rotwein hält. Höre ich das Wort «Arzt», sehe ich einen mittelalten, leicht angegrauten Mann mit Poloshirt unter dem weißen Kittel vor meinem inneren Auge – aber leider keine Frau.

Daran erkennen wir, wie wichtig unser Sprachgebrauch ist und weshalb wir die weibliche Form bei Berufsbezeichnungen nicht unter den Tisch fallen lassen dürfen. Denke ich an eine Mutter, dann sehe ich das Bild einer fleckenfreien, gut frisierten Frau in einer Werbung, die sich lässig an die saubere Küchenarbeitsplatte lehnt (ein paar frische Kräuter stehen im Hintergrund) und ihre Kinder mit etwas Essbarem versorgt – die Glückseligkeit scheint ihr dabei aus jeder einzelnen Pore zu sprießen. Und denke ich an mich selbst, was passiert dann? Assoziiere ich mich mit dem Begriff Mutter, fühle ich mich wie ein müder und unperfekter Abklatsch von dem Idealbild, das ich erlernt habe. Vergleiche ich mich mit den Vorstellungen zum Begriff «Frau», bin ich sofort ein Mängelexemplar. Die primären Geschlechtsmerkmale sind durchaus vorhanden – wenn auch in die Jahre gekommen –, aber weder langes, seidiges Haar noch ein graziler Auftritt im schwingenden Kleid sowie ein Lippenstift, der sich nicht nach drei Sekunden auflöst (solche Bilder hat eine unbekannte Macht mir dummerweise irgendwann in grauer Vorzeit in meinen Kopf gehämmert), haben etwas mit mir zu tun.

Auch bei meiner Berufsbezeichnung «Journalistin» denke ich im Hinblick auf mich selbst: Äh … ich doch nicht! Hanns Joachim Friedrichs ist für mich ein Journalist, sein Bild schwebt mir vor. Wieder ein alter weißer Mann, der mich geprägt hat, völlig unerreichbar für mich, das denke ich natürlich gleich mit. Unconscious Bias sind nicht nur extrem unfreundlich und ziehen uns runter, sie bremsen uns auch aus.

Mein individuelles Set aus Überzeugungen und Erfahrungen flüstert mir ununterbrochen ein, wie ich mich und andere zu bewerten oder mich zu verhalten habe, ob im Privatleben oder im Beruf – und daraus leite ich Wertungen und Handlungen ab, die mich wiederum gelegentlich zur Teilzeitfeministin machen. Oder zu einer unausstehlichen Besserwisserin. Die Kollegin kehrt drei Monate nach Geburt ihres Kindes ins Büro zurück – «Hui …», denkt die Doris Day in mir, «ob das gut für das Kind ist?» Dabei weiß ich gar nicht, wer die Betreuung des Babys übernimmt. Und was geht mich das überhaupt an?

Besuch kündigt sich an – und ich checke die Toilette und das dazugehörige Waschbecken: Kann man da jemanden hinlassen? Denn leider bin ich überzeugt, dass es auf mich zurückfällt, wenn der Besuch diese Örtlichkeit aufsucht und sich ekeln muss. Was wird er – ob männlich oder weiblich – im ersten Moment instinktiv denken? 1. Er müsste mal wieder putzen! 2. Sie müsste mal wieder putzen! 3. Die beiden sollten mal zum Putzplan greifen und gucken, wer mit dem Klo dran ist. 1, 2 oder 3 – du musst dich entscheiden, drei Felder sind frei … Ich wette, dass alle, die mit Michael Schanzes 1, 2 oder 3 aufgewachsen sind, beim «Plopp» auf Feld 2 stehen werden, wenn sie grundehrlich ihren allerersten Gedanken offenbaren müssten.

Wir sind nicht so rational, wie wir gern behaupten, unser Unterbewusstsein hat viel mehr Macht, als uns lieb ist, darum machen wir ständig Denk- und Schlussfolgerungsfehler. Das verdeutlicht der Psychologe und Wirtschaftsnobelpreisträger Daniel Kahnemann in seinem Bestseller Schnelles Denken, langsames Denken. Er unterscheidet zwischen dem schnellen Denken – dem System 1 –, das aus dem Bauch heraus kommt: Es wird vom Unterbewusstsein und unseren Emotionen gesteuert und geschieht mühelos und automatisch. Das andere Denksystem – System 2 – ist ein bewusstes Nachdenken, hier setzt der Verstand ein – aber das ist mit mehr Anstrengung verbunden. Zwischen diesen beiden Denkarten switchen wir hin und her, ohne es zu merken, erklärt der Psychologe. Das leuchtet mir ein. Aus genau diesem Grund gibt es keine Gesellschaft, die keine unbewussten Vorurteile hat.

Stellen wir uns einen Vater vor, der mit einem brüllenden Kleinkind auf dem Arm im Drogeriemarkt vor dem Windelregal steht. Er wird voraussichtlich in erster Linie von Frauen schräg angeguckt, entweder nach dem Motto: «Na, ist der überfordert? Weiß der überhaupt, welche Windelgröße sein Kind hat?», oder alternativ: «Oh, wie toll er das macht, seine Frau kann sich glücklich schätzen, dass er ihr so hilft!»

Beide Gedankengänge sind sexistisch – ja, Sexismus kann sich auch gegen Männer richten –, sie gehen von der Annahme aus, dass ein Mann sich nicht so gut um ein Kind kümmern kann wie eine Frau, bzw. es primär ihre Aufgabe ist, das zu tun. Diese spontane Reaktion kann also auch auftreten, obwohl wir eigentlich wissen, dass diese Schlussfolgerung kompletter Blödsinn ist. Aber wenn wir unser Leben lang gesehen haben, dass fast ausschließlich Mütter sich um Babys kümmern und der Glaubenssatz «Ein Kind braucht seine Mutter» in fast allen Köpfen fest verankert ist, wird sich unser Denksystem 1 spontan zu einem sexistischen Gedanken wie «Das kann der doch gar nicht» oder «Eigentlich müsste die Mutter das machen» hinreißen lassen.

Genauso dumm ist es, wenn man Mädchen erzählt, sie könnten nicht so gut rechnen wie Jungen, oder Frauen sagt, dass es mit dem ganzen Unternehmen bergab gehen würde, wenn man sie über die Frauenquote in den Vorstand ließe. (Thank you for discriminating with Deutsche Bahn.) Das sind beides leider keine Beispiele aus dem letzten Jahrtausend.

Gerade im Hinblick auf die Geschlechter sind wir alle voller Vorurteile, das weiß auch die Soziologin Jutta Allmendinger, die gerade in der Corona-Pandemie den erschöpften Frauen eine Stimme gegeben und auf Missstände hingewiesen hat. Noch nicht einmal sie kann sich von unbewussten Vorurteilen freimachen. In ihrem Buch Es geht nur gemeinsam! erklärt sie, dass sie einige ihrer Vorlesungen und Vorträge mit dem IAT, dem Implicit Association Test, beginnt, der aus zwei Listen besteht: eine mit Männer- und Frauennamen, eine weitere mit verschiedenen Tätigkeiten, die mit Familie und Beruf zu tun haben. Die Teilnehmer*innen müssen die Namen den beruflichen und familiären Tätigkeiten zuordnen, und Allmendinger konstatiert: «Die Assoziation von Mann und Beruf erfolgt wesentlich schneller als die Assoziation Mann und Familie. Über die Jahre schnitten weder meine Studierenden noch ich in dem Test viel besser ab. Das Muster sitzt fest in unserem Gehirn.»[1]

Was hilft gegen solche unemanzipierten Gedanken, die eher dem Rückenmark als dem Gehirn entsprungen zu sein...

| Erscheint lt. Verlag | 17.8.2021 |

|---|---|

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Politik / Gesellschaft |

| Sozialwissenschaften ► Politik / Verwaltung | |

| Schlagworte | Altersarmut • Ausleben der Sexualität • Berufsalltag • Dilemma • Ehe-Alltag • Familie • Familienalltag • Feminismus • Feminismus Bestseller • Feministisch • Gender • Gender Pay Gap • Gleichberechtigung • guilty feminist • Körperbewusstsein • lustig • Mental Load • Partnerschaft • Soziale Gerechtigkeit • Teilzeit • toxische männlichkeit • Widerspruch |

| ISBN-10 | 3-644-00963-5 / 3644009635 |

| ISBN-13 | 978-3-644-00963-9 / 9783644009639 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 7,8 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich