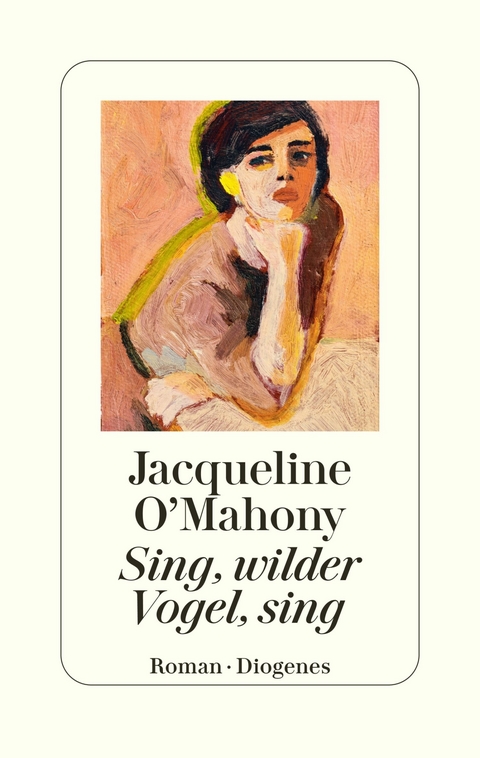

Sing, wilder Vogel, sing (eBook)

368 Seiten

Diogenes (Verlag)

978-3-257-61534-0 (ISBN)

Jacqueline O'Mahony, geboren 1972 in Cork, Irland, begann schon früh zu schreiben und wurde mit 14 Jahren von der Zeitung ?Irish Examiner? als »Young Irish Writer of the Year« ausgezeichnet. Nach Studienjahren in Irland, Italien und den USA hat sie als Stylistin und Journalistin für ?Vogue? und andere Medien gearbeitet und 2015 an der City University ihren Master in Creative Writing absolviert. Sie wurde bereits für diverse Preise nominiert und lebt mit ihrem Mann und ihren drei Kindern in London.

Amerika

Oregon-Territorium, 1854

Sie legte die Hand auf ihren Bauch, lehnte sich mit der Schulter an den Fensterrahmen und sah auf die Straße hinunter. Um diese Zeit war das Licht golden und schwer. Zu Hause färbte sich die Luft am Ende des Tages dunkelblau, ehe sie dann tintenblau wurde, nur selten war der Nachthimmel ein schlichtes, kompaktes Etwas. Dort enthielt die Nacht immer etwas von dem Abend, den sie gerade hinter sich gelassen hatte, und dem Morgen, der bevorstand. Sie hatte ihr eigenes Licht, war nie ganz dunkel. Hier dagegen war die Nacht ein ganz anderer Ort als der Tag, die stille Himmelswölbung schwarz wie das Auge eines Vogels und nur gelegentlich von kalten Sternen gesprenkelt.

Jetzt lag die Stadt ruhig da. In der Ferne sah sie den Horizont, wo die Prärie und der Frühabendhimmel aufeinandertrafen.

»Ist die Zeit um?«, fragte er.

Sie wandte sich zu ihm. Halb aufgerichtet lehnte er am eisernen Bettgestell. Von der Taille aufwärts war er nackt, hatte aber die lange weiße Unterhose anbehalten. Ein Bein war aufgestützt, das andere vor ihm ausgestreckt. Er hatte sich das Haar aus dem Gesicht gestrichen, jetzt stand es nach allen Seiten vom Kopf ab. Er war jung und stark, nicht besonders gut aussehend, aber er verströmte einen frischen, sauberen Geruch, hatte eine lockere Art und eine angenehme, melodische Stimme. Man konnte ihn sich kaum zornig vorstellen. Er war immer freundlich zu ihr gewesen, während andere ihre offensichtliche Verletzlichkeit zu ihrem eigenen Vorteil ausgenutzt hatten. Vermutlich hatte er einiges durchgemacht, doch es hatte ihn eher Mitgefühl als Grausamkeit gelehrt. Die wahre Natur eines Menschen zeigt sich schnell, wenn er keinen Grund hat, sie zu verbergen. In diesem Raum blieb ihr nicht viel verborgen.

»Ja«, sagte sie. »Für dich zumindest.«

Sie wandte sich wieder zum Fenster und spürte, wie er sie beobachtete und darauf wartete, dass sie etwas tat.

»Der Blick aus diesem Fenster muss dir ja sehr gefallen«, sagte er. »Jedes Mal, wenn ich hier bin, hab ich das Gefühl, du kannst es kaum erwarten, wieder dorthin zurückzukehren.«

Sie antwortete nicht.

»Ich hab gehört, du kommst aus Irland.«

Aus seinem Mund klang das Wort wie eine Entgleisung. Seine Aussprache war völlig falsch: Er betonte den ersten Teil zu stark und brach das Wort in zwei Teile, als wäre es zu groß, um es herunterzuschlucken. Sie sagte noch immer nichts. Sagte man nichts, wenn andere es erwarteten, sprachen sie selbst, um die Leere zu füllen. Je weniger man sprach, umso mehr redeten die anderen, und je mehr sie sagten, umso mehr erfuhr man über sie und umso weniger erfuhren sie über einen selbst, und das war ihrer Ansicht nach nur gut so.

In letzter Zeit hatte sie gemerkt, dass sie in alte Gewohnheiten zurückfiel; je weniger sie sagte, umso mehr verging ihr die Lust daran. Es war, als käme ihr die Sprache abhanden. Immer häufiger verging ein ganzer Tag, ohne dass sie in diesem Haus voller Leute auch nur ein Wort zu jemandem sagte. Je weniger man von sich gab, umso weniger hatte man zu sagen, umso weniger erwarteten es die Leute von einem, und so weiter und so fort.

»Du hast einen langen Weg hinter dir«, sagte er. »Ich komme aus Tennessee und dachte, das ist weit, aber deine Heimat ist noch viel weiter weg.« Er zögerte. »Bist du den ganzen weiten Weg allein gekommen?«

Er war der einzige Mensch, der ihr jemals Fragen zu ihrer Person gestellt hatte, als interessierte er sich tatsächlich für die Antworten. Wahrscheinlich war das schon allerhand.

Sie kehrte zum Bett zurück, setzte sich auf die Kante und strich mit der Handfläche über die Bettdecke. Der Bezug war aus gutem weißem Leinen, mit Spitzenbesatz. Sie wusch ihn jede Woche selbst, bleichte und bügelte ihn, obwohl das bei solchem Leinen nicht leicht war. Die anderen Mädchen lachten sie aus, weil sie sich so viel Mühe gab, doch ihr machte es Freude. Sie hätte ungern auf diese Arbeit verzichtet: das Leinen so lange zu behandeln, bis es so weiß und sauber war, als wäre es noch nie benutzt worden.

Als er begriff, dass sie nicht antworten würde, schenkte er ihr das schräge Grinsen, das sie schon kannte.

»Na schön«, sagte er. »Ich weiß, du magst keine Fragen. Ich frage trotzdem weiter. Wahrscheinlich, weil ich mir einbilde, dass du antworten wirst, wenn dir eines Tages eine Frage gefällt.«

Er stand auf und ging um das Bett herum zu ihr. Er griff in ihr Haar, das lose über ihre Schulter hing, und wickelte es behutsam um seine Hand, sodass es im Licht schimmerte.

»Wenn ich noch mal wollte, wie würde das gehen?«, fragte er. »Kriege ich darauf eine Antwort?«

»Du zahlst noch mal«, sagte sie. »So geht das. Du legst das Geld da drüben hin, genau wie vorher.«

»Möchtest du auch noch mal, Nell?«, fragte er leise. Seine Stimme blieb an ihrem Namen hängen. Noch immer spielte er langsam, vorsichtig mit dem Haar in seiner Hand.

Sie sah ihn nicht an. Sie wollte das Verlangen in seinem Gesicht nicht sehen und ihn dafür bemitleiden müssen. Es war schon schwer genug, es in seiner Stimme zu hören.

»Leg das Geld da drüben hin.« Sie wies mit dem Kinn zur Kommode bei der Tür, die als Hutablage diente.

»Jetzt, vorher?«, fragte er.

»Ich muss sehen, dass du es hast«, sagte sie. »So ist die Regel. Es könnte ja sein, dass du gar kein Geld mehr hast und nur behauptest, du hättest welches. Deshalb musst du es als Erstes da drüben hinlegen.«

Er ließ ihr Haar los.

»Ha, das war vermutlich die längste Antwort, die du mir je gegeben hast.«

Er stand da und musterte sie. Als sie nicht zu ihm aufsah, wandte er sich ab, ging zu dem Stuhl am Fenster und hob seine Hose auf.

»Nell«, sagte er.

Er durchsuchte seine Hosentaschen und wurde dabei, wie sie merkte, unruhig. Dann fuhr er plötzlich herum, und noch ehe sie begriff, was er vorhatte, trat er den Stuhl gegen die Wand, so heftig, dass eins der dünnen Beine abbrach. Sie sprang auf. Die Tür hinter ihr war abgeschlossen; sie sperrte immer von innen ab und legte dann den Schlüssel in die Schublade der Kommode. Vorsichtig bewegte sie sich darauf zu. Sie wollte den Schlüssel in ihrer Hand spüren.

»Seit neun Monaten komme ich her. Ich komme jeden Freitag, am späten Nachmittag. Sobald ich meinen Lohn in der Hand habe, mache ich mich auf den Weg. Der Vorarbeiter zahlt mich aus. Ich wasche mich. Schwing mich auf mein Pferd. Reite geradewegs hierher. Und wenn ich ankomme, gehe ich nur zu dir. Manchmal muss ich draußen im Gang sitzen und warten, bis der Mann, der hier drin ist, fertig ist. Muss ihm zunicken, wenn er das Zimmer verlässt, als wären wir Bekannte, dabei will ich ihn bloß –« Er schleuderte die Hose zu Boden und trat ans Fenster, stützte sich rechts und links davon an die Wand und beugte sich vor, bis sein Kopf zwischen den ausgestreckten Armen herunterhing.

Sie beobachtete, wie sich sein nackter Rücken mit jedem Atemzug hob und senkte. Eine lange, hässliche Narbe zog sich über das Rückgrat. Sein Pferd, von einer Klapperschlange erschreckt, hatte sich aufgebäumt und ihn abgeworfen, hatte er ihr erzählt, und dann hatte das Tier das Gleichgewicht verloren und war rücklings auf ihn gestürzt. Er hatte sich an einem Felsen den Rücken verletzt, der Schnitt verlief von oben bis unten wie bei einem aufgeschlitzten Fisch. Es hatte viele Monate gedauert, bis die Wunde sich geschlossen hatte und er wieder richtig gehen konnte. Dieses Bild hatte sie im Kopf, als sie die Schublade der Kommode öffnete und den Schlüssel herausnahm: ein Pferd, das sich aufbäumte und umfiel. Immer wieder stellte sie sich das vor, wie in einer Endlosschleife. Nach dem Sturz, hatte er erzählt, musste er das Pferd erschießen. Es hatte sich das Bein gebrochen; man konnte bis auf den Knochen sehen. Es tat ihm um seinen Rücken leid, noch mehr aber um das Pferd. Es war ihm ein guter, treuer Freund gewesen und hatte dieses Ende nicht verdient.

»Ich entschuldige mich«, sagte er. »Ich werde den Stuhl reparieren.«

Er drehte sich zu ihr um. Sie begriff, dass er sich konzentrierte, dass er ihr etwas sagen wollte.

»Das erste Mal habe ich dich auf der Hauptstraße gesehen, Ende letzten Sommer. Das ist jetzt ein Jahr her. Du hast einen Berg Wäsche getragen, und mir schoss der Gedanke durch den Kopf, das ist zu schwer für so ein zerbrechliches Ding. Ich wollte dir helfen, aber die Jungs erzählten mir, wo du mit der Wäsche herkamst, und ich war so verblüfft, dass ich zögerte. Du hattest ein blaues Baumwollkleid an, und dein Haar war fein und sorgfältig zu einem Zopf geflochten, der dir über den Rücken fiel.«

Sie stand noch immer in der Nähe der Kommode und umklammerte den kalten Schlüssel so fest, dass seine Kanten sich in die Handfläche gruben. Ihre Hand schloss sich noch enger um ihn, drückte noch fester zu.

»Ich erkundigte mich nach dir, aber niemand schien etwas über dich zu wissen, außer wann du hier aufgetaucht bist und dass du aus Irland stammst. Auch jetzt weiß niemand mehr, vermute ich. Ich jedenfalls nicht.«

Er machte einen Schritt auf sie zu.

»Ich bin deinetwegen hierhergekommen, Nell. Ich war vorher noch nie in so einem Haus gewesen, und ich habe den Eindruck, dass auch du nicht hierhergehörst. Mir ist klar, dass die Umstände unserer Begegnung nichts sind, worauf man sich was einbilden kann. Keiner von uns beiden, schätze ich, ist besonders stolz darauf, sich hier wiederzufinden. Aber wir sind nun mal hier. Die Frage ist: Wie geht es weiter?«

Sie wartete.

»Kennst du irgendjemanden in diesem Land,...

| Erscheint lt. Verlag | 25.9.2024 |

|---|---|

| Übersetzer | pociao pociao, Roberto de Hollanda |

| Verlagsort | Zürich |

| Sprache | deutsch |

| Original-Titel | Sing, Wild Bird, Sing |

| Themenwelt | Literatur ► Romane / Erzählungen |

| Schlagworte | Amerika • Auswanderung • Doolough • Freiheit • Historischer Roman • Hungersnot • Irland • Native American • Oregon • Prärie • Starke Frauen • weibliche Hautpfigur |

| ISBN-10 | 3-257-61534-5 / 3257615345 |

| ISBN-13 | 978-3-257-61534-0 / 9783257615340 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,1 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich