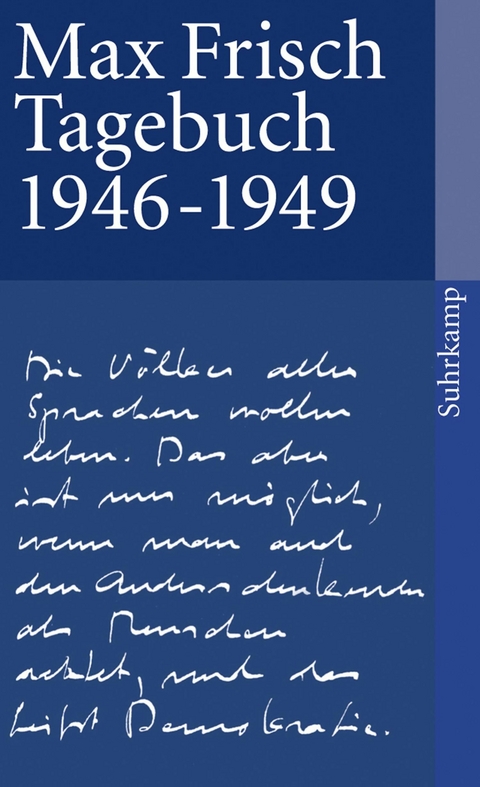

Tagebuch 1946-1949 (eBook)

415 Seiten

Suhrkamp (Verlag)

978-3-518-75000-1 (ISBN)

Max Frisch, geboren am 15. Mai 1911 in Zürich, arbeitete zunächst als Journalist, später als Architekt, bis ihm mit seinem Roman <em>Stiller</em> (1954) der Durchbruch als Schriftsteller gelang. Es folgten die Romane <em>Homo faber</em> (1957) und <em>Mein Name sei Gantenbein</em> (1964) sowie Erzählungen, Tagebücher, Theaterstücke, Hörspiele und Essays. Frisch starb am 4. April 1991 in Zürich.

1946

Zürich, Café de la Terrasse

Gestern, unterwegs ins Büro, begegne ich einem Andrang von Leuten, die bereits über den Randstein hinaus stehen, alle mit gestreckten Hälsen; manchmal ein Lachen aus der unsichtbaren Mitte –

Bis ein Gendarm kommt.

Er fragt, was geschehen sei, und da wir es nicht wissen, keilt er sich in den Haufen hinein, nicht barsch, aber von Amtes wegen entschieden. Das gehe nicht, sagt er mehrmals, das gehe nicht! Wahrscheinlich wegen des Verkehrs –

Und dann:

Ein junger Mensch steht da, groß, bleich, eher ärmlich was die Kleidung betrifft, aber kein Bettler, wie es scheint, heiter, unbefangen wie ein Kind; ein offener Koffer liegt neben ihm, und dieser Koffer, wie man nun sieht, ist voller Marionetten. Eine hat er herausgenommen und hält sie eben an den Fäden, so, daß das hölzerne Männlein gerade auf dem Pflaster spazieren kann; unbekümmert um den Gendarm, der einen Augenblick ratlos scheint:

»Was soll das?«

Der junge Mensch, keineswegs verdutzt, zeigt weiter, wie man die einzelnen Gliedmaßen bewegen kann, und einen Atemzug lang, lächelnd und den Daumen im Gürtel, schaut auch der Gendarm zu, der das liebe Gesicht eines Bienenzüchters hat.

»Was soll das?«

Der Mensch, indem er auf die Puppe schaut, lächelnd, da jedermann die Antwort sehen kann:

»Jesus Christus.«

Der Gendarm:

»Das geht nicht … Hier nicht … das geht nicht –.«

Marion und die Marionetten

Andorra ist ein kleines Land, sogar ein sehr kleines Land, und schon darum ist das Volk, das darin lebt, ein sonderbares Volk, ebenso mißtrauisch wie ehrgeizig, mißtrauisch gegen alles, was aus den eignen Tälern kommt. Ein Andorraner, der Geist hat und daher weiß, wie sehr klein sein Land ist, hat immer die Angst, daß er die Maßstäbe verliere. Eine begreifliche Angst, eine lebenslängliche Angst, eine löbliche Angst, eine tapfere Angst. Zuzeiten ist es sogar die einzige Art und Weise, wie ein Andorraner zeigen kann, daß er Geist hat. Daher das andorranische Wappen: Eine heraldische Burg, drinnen ein gefangenes Schlänglein, das mit giftendem Rachen nach seinem eignen Schwanze schnappt. Ein schmuckes Wappen, ein ehrliches Wappen; deutet auf das Verhältnis zwischen Andorraner und Andorraner, welches ein leidiges ist wie meistens in kleinen Ländern.

Das Mißtrauen –.

Die andorranische Angst, Provinz zu sein, wenn man einen Andorraner ernst nähme; nichts ist provinzieller als diese Angst.

Marion hatte die Puppen geschnitzt, während er krank war. Weil er krank war; die viele Zeit. Er schnitzte sie aus Lindenholz, weil das Lindenholz am wenigsten splittert; es ist nicht hart, nicht eigensinnig, es hat keine Äste, wo das Messer stockt. Das ist die Gefahr, das Stocken bei den Ästen, und dann, plötzlich, springt das Messer davon, und alles ist wieder verdorben, die Nase weg. Lindenholz ist ein williges Holz, ein treues Holz, seine Helle, der Gleichmut seiner Jahrringe; man kann es wirklich loben.

Als er den dritten Nagel in die Wand schlug, um seine Puppe daran aufzuhängen, die dritte, da fragte ihn die Krankenschwester, was er mit diesen Dingern spielen wollte, was für ein Stück …

Das war die Frage.

Sie nahm die Puppe in die Hand:

»Der sieht wie Jesus Christus aus.«

Ja, dachte Marion, aber alle die andern?

Pontius Pilatus –

Judas –

Zuerst spielt Marion für die Armen des Dorfes. Wobei er keineswegs die Frage stellt, warum es Arme gibt und andere; ob darin ein Unrecht liegt oder nicht. Er tut es nicht aus Mitleid. Es genügt ihm, daß er Freude macht; was auch ihm wieder Freude macht. Er tut es ohne Anspruch, ohne Ehrgeiz, ohne Bewußtsein …

Eines Tages entdeckt ihn ein Kurgast.

Ein Herr mit Monokel –

Cesario, das Urteil von Andorra.

Zu erzählen wäre die rührende und auch wieder tröstliche Szene, wie Marion seiner alten Mutter erklären will, was das bedeutet, ein Brief von Cesario. Er liest ihn vor. Eine Einladung von Cesario. Er liest sie noch einmal vor. Und die Mutter zittert, wie sie eben immerfort zittert, die Arme, den lieben langen Tag:

»Wie heißt der Herr?«

O Grenze des Ruhmes!…

Aber es bleibt dabei, auch wenn die Mutter es nicht begreift: Marion fährt in die Stadt, Marion, der alles für bare Münze nimmt, was man ihm sagt. Er steht am offenen Wagenfenster und winkt, lange noch, es flattern seine Haare, es senkt sich der Rauch über die heimatlichen Felder, Wolken von Bernstein, denn es ist ein sonniger Morgen, und Marion fährt in die Stadt: mit Jesus Christus im Koffer.

Im Kaffeehaus, wo Cesario natürlich auf sich warten läßt, zeigt er seine Puppen einer Kellnerin. Andere treten hinzu; es macht ihnen Spaß, und Marion muß zeigen, wie so eine Puppe auf dem Boden geht –

Bis jener Gendarm kommt:

»Das geht nicht.«

Warum nicht?

Cesario ist es peinlich; er nimmt sein Monokel aus dem Auge, reibt es und tut, als könnte er nicht sprechen, wenn er das Monokel nicht hat, und Marion bleibt ohne Antwort auf seine Frage.

Sein Staunen darüber, wie jedermann sich ein wenig anders verhält, wenn andere am Tische sitzen. Man wird nicht klug aus den Leuten, und es ist wie ein Schachtraum, was Marion in den folgenden Wochen erlebt: jedesmal, da er eine Figur ergreifen will, hat sie soeben die Farbe gewechselt –

Marion schreibt in einem Brief:

»Oft möchte ich meinen, sie halten mich alle zum Narren, nichts weiter. Sie schnöden über einen Maler, den ich nicht kenne, sie nennen ihn einen Scharlatan und so weiter, und in der gleichen Woche, wenn ich ins Kaffeehaus gehe, treffe ich sie wieder: sie trinken und rauchen und unterhalten sich mit Geist, mit Ernst und vortrefflich. Was soll unsereiner da reden, damit er nicht immerfort schweigt? Ich schnöde auch über den Maler, den ich nur aus ihren eignen Worten kenne, und frage den Fremden, ob er den Scharlatan auch kenne, und der Fremde ist es selbst, und der Scharlatan bin ich.«

Sein wachsender Drang, nicht länger mitzumachen; er will den Menschen sagen, was er denkt, so offen als möglich, gleichviel, wer am Tische sitzt. Sein Irrtum besteht darin, zu meinen, daß er damit die anderen zwinge, ein gleiches zu tun …

Von einer sehr reichen Andorranerin, als sie starb, sagte die Welt: Sie hatte ein sehr gutes Herz. Nämlich sie hatte, sonst ohne Arbeit und Aufgabe, sehr viel Wohles getan, Geschenke und so weiter …

Marion hat die Dame gekannt.

»Sicher ist«, so denkt er: »sie hatte Anfälle von schlechtem Gewissen. Das aber, wer weiß, schon das wäre ein großes Lob für die Verstorbene; ich habe wenige Reiche getroffen, die es so weit brachten.«

Hat er es gesagt?

Und wem?

Und gleichviel, wer am Tische saß?

Und einmal, als sie bereits die Sessel wieder aufeinander bockten und Marion noch immer zwischen seinen Ellbogen saß, verloren in einer Sintflut des Herzens, erbarmte sich seiner eine Kellnerin.

Schön war es nicht –

Am andern Morgen sieht er sie hangen: Moses, die drei Könige, Christus aus Lindenholz.

Und nur der Judas fehlt noch immer.

Als kenne er ihn nicht.

Gesellschaft bei Cesario.

Jemand spielte eine Sonate, hinreißend, er mußte wiederholen, und als er sich zum letzten Male verbeugt hatte, lächelnd, gab es ein längeres Schweigen; die Damen saßen in langen Kleidern, die Herren in Schwarz. Man war ergriffen. Dann öffnete sich eine Türe, eine Schiebetüre, und man begab sich in ein anderes Zimmer, wo es belegte Brötchen gab, Wein oder Bier, auch Tee für die Damen –

Marion hatte Hunger.

»Ah!« sagte die Trebor und stellte ihre Tasse zurück: »Sie sind also ein Poet?«

Marion wurde rot.

»Sie sind also ein Poet – und im gleichen Augenblick nennen Sie sich einen armen Teufel, das verstehe ich nicht!«

»Nicht alle leben in einem solchen Landhaus –.«

»Sie meinen, weil sie nichts haben? Ich beneide Sie, Marion, wenn das wahr ist. Sie können, was wir nicht können: die Wahrheit denken, sogar die Wahrheit sagen.«

Marion zuckte die Achseln:

»Wer auf solchen Teppichen wohnt«, versetzte er: »kann sich die Armut sehr geistreich vorstellen, kein Zweifel.«

Sie blinzelte durch den Rauch ihrer Zigarette.

»Sehen Sie«, sagte die Trebor: »so viele behaupten, sie hätten nichts, und brüsten sich damit wie Sie, und am Ende haben sie doch immer das eine: Angst um all das, was sie haben möchten, Angst wie der reiche Mann, nur ohne Geld. Und ob das arme Teufel sind! Aber dann ist man auch kein Poet, Marion. Ein Poet, dachte ich immer, darf überhaupt nichts haben – auch keine Angst.«

Sie lächelte, schaute ihn an:

»Wozu brauchen wir ihn sonst?«

Eine Fee mit bestrichenen Brötchen …

Und dann, als es soweit war, lag Marion bereits im Bett, er hatte auch das Licht schon gelöscht: als der Entschluß ihn erreichte, keinerlei Angst mehr zu haben. Er mußte noch einmal aufstehen; er zog seinen Mantel an, es war Mitternacht vorbei, und er schrieb an die Trebor, alles, was er gehört hatte, wenn sie nicht zugegen war –.

Der nächste Abend fand nicht mehr statt.

Alles hat Folgen; Freundschaften gibt es, die jahrelang darauf bestanden haben, daß man sich von dem andern bewundert wähnte, eine Art von Versicherung, die man wiederum mit Bewunderung zahlte: ein offenes Wort, und weg ist sie. Und Marion ist an allem schuld; denn alles, was man in Wahrheit sagt, hat Folgen.

Auch gute vielleicht –

Eine Ehe geht in die Luft, zum Beispiel, mitsamt einem Haus und...

| Erscheint lt. Verlag | 20.4.2011 |

|---|---|

| Verlagsort | Berlin |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Briefe / Tagebücher |

| Literatur ► Romane / Erzählungen | |

| Schlagworte | 1946-1949 • Frisch • Frisch, Max • Max • ST 1148 • ST1148 • suhrkamp taschenbuch 1148 • Tagebuch • Tagebuch 1946-1949 |

| ISBN-10 | 3-518-75000-3 / 3518750003 |

| ISBN-13 | 978-3-518-75000-1 / 9783518750001 |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 1,3 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich