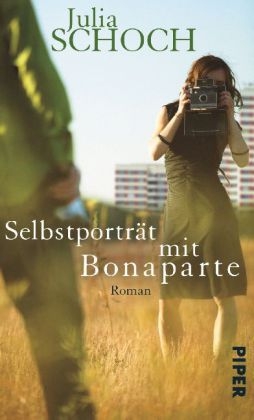

Selbstporträt mit Bonaparte

Piper (Verlag)

978-3-492-05547-5 (ISBN)

- Titel gebraucht verfügbar

- Artikel merken

"Bevor Bonaparte abgereist ist, haben wir uns geliebt. Nicht wie sich Paare zum letzten Mal lieben. Aber ich habe ohnehin nie gewusst, was eine Steigerung in dieser Hinsicht bedeuten könnte."

Seitdem sie ihm auf einer Konferenz in Berlin begegnet ist, bestimmt sein Schicksal ihr Leben. Nun ist Bonaparte, notorischer Spieler und ihr Geliebter, weg. Zögerlich zunächst, aber auch beharrlich geht sie seinem Verschwinden nach, hinterfragt ihre Liebe und das, was sie mit Bonaparte verbindet. Ist mit dem gemeinsamen Glücksspiel auch ihre Liebesgeschichte verlorengegangen?

Auf der Suche nach den verborgenen Fäden der Vergangenheit entsteht gleichzeitig das Porträt unserer Gegenwart, die in einem Stillstand gefangen zu sein scheint, vor dem uns und die Erzählerin einzig die Leidenschaft zu retten vermag.

Julia Schoch, 1974 in Bad Saarow geboren, lebt nach Aufenthalten in Bukarest und Paris als freie Autorin und Übersetzerin in Potsdam. Für ihr von der Kritik hoch gelobtes Erzähldebüt »Der Körper des Salamanders« wurde sie mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet, u. a. dem Förderpreis des Friedrich-Hölderlin-Preises und dem Annette-von-Droste-Hülshoff-Preis. Zuletzt erschien ihr für den Leipziger Buchpreis nominierter Roman »Mit der Geschwindigkeit des Sommers«.

Für Edgar & Zelda

"Aber die Zeit vergeht,

und was passiert eigentlich?"

Steve McQueen zu Astrid Heeren in

Thomas Crown ist nicht zu fassen

Und dann, in jener langen Sekunde, wenn die Kugel noch unterwegs ist, wenn sie sich noch nicht entschieden hat für eine Zahl, ist alle Zeit ausgelöscht. Keine Zukunft, keine Vergangenheit. Für diesen einen Moment kann man beruhigt sein, die Welt, sie wartet noch.

In welch sonderbarer Zeit spielt das, was ich erzähle?

Sechshundertachtundachtzig. Wie mir auf meine Nachfrage am Empfangstresen des Kasinos von P. mitgeteilt wurde, war ich sechshundertachtundachtzig Mal dort zu Gast. Eine gigantische Zahl, kommt es mir rückblickend vor. Riesenhaft, beherrschend, eine Zahl jedenfalls, die mich zutiefst erstaunt. Dabei müsste ich es wissen: Immer wieder finde ich alte Eintrittskarten in Mantel- und Hosentaschen, ausrangierten Portemonnaies oder Schachteln, zwischen Papieren auf meinem Arbeitstisch oder als Lesezeichen in Büchern. Dass ich sie finde, ist kein Zufall. Ich kann sie nicht wegwerfen. Ich hänge an ihnen. Schon in frühester Zeit ist es mir unmöglich gewesen, mich von Nichtigkeiten zu trennen: Unfähig, den übrig gebliebenen Stumpf eines Apfels aus einem fahrenden Auto zu werfen, einen Kaugummi wegzuspucken oder ein paar ausgekämmte Haare in einem Zugabteil zurückzulassen, zog ich jedes Mal das Unverständnis meiner entnervten Mitmenschen auf mich. Wo sie bloß Reste oder Kleinkram sahen, empfand ich eine regelrechte Qual bei der Trennung von allem, was eben noch ganz und gar zu mir gehört hatte.

In diesem Fall allerdings, im Fall der Kasino-Eintrittskarten, habe ich seit Längerem tatsächlich den Eindruck, in ihnen offenbart sich meine wirkliche Existenz. Zumindest zeugen sie von einer Stetigkeit, wie sie in meinem sonstigen Leben nicht vorkommt. Es stimmt zwar, dass auf Wochen und Monate, in denen ich Abend für Abend am Roulettetisch stand, immer eine Zeit folgte, in der ich überhaupt nicht ins Kasino ging, aber das spielt keine Rolle. Denn selbst wenn ich draußen blieb, blieb ich doch in der Nähe. Womöglich faszinierte mich der Geist des Spiels während dieser Zeit sogar noch mehr , sodass es also durchaus den Tatsachen entspricht, wenn ich behaupte, dass es nie wirklich aus meinem Leben verschwunden war.

Aber was heißt: mein Leben? Und was heißt: ich? Habe ich mich, sobald das Gespräch zufällig aufs Roulette und meine Leidenschaft dafür kam, nicht immer beeilt zu betonen, ich würde nicht allein spielen? Ein Hinweis, der ebenfalls der Wahrheit entspricht. Allerdings habe ich ihn immer so vorgebracht, dass das Wesentliche dem Zuhörer entgehen musste, ja in den meisten Fällen vermutlich geradezu entgegengesetzt aufgefasst worden ist nämlich als ein Einwand. So als könnte ich das Spielen irgendwie und gegen jede Logik kleiner machen, das Ganze abschwächen, wenn ich betonte, ich würde es zu zweit tun. Was man zu zweit tut, kann nicht dem Wahnsinn angehören. Noch nicht oder wenigstens nicht ganz. Vermutlich war diese Abschwächung aber nur meinem Unwillen geschuldet, überhaupt davon zu sprechen (was etwas anderes ist, als es bewusst zu verschweigen), was mir anfangs sogar gelungen ist. In dem Maße, wie die Besuche im Kasino für mich zu einer Normalität geworden sind, habe ich allmählich locker gelassen in dieser Hinsicht, auch weil für mich außerhalb des Roulettes oft gar nichts des Erzählens wert scheint, ja mir jedes andere Thema so gut wie immer an der Hauptsache vorbei erzählt vorkommt Weshalb dann also trotzdem immer wieder der Versuch, die erstaunten oder interessierten Nachfragen irgendwelcher Zuhörer zu dämpfen, ausgerechnet mit dem kleinen Zusatz: zu zweit , der doch nur als Halbherzigkeit, als ein Ausweichen ins Unverbindliche ausgelegt werden konnte? Wo doch immer das Gegenteil der Fall war.

Das Gegenteil der Fall ist.

Auf den ersten Blick könnte man die Eintrittskarten für eine Art Tagebuch halten. Immerhin ließe si

| Sprache | deutsch |

|---|---|

| Gewicht | 242 g |

| Einbandart | gebunden |

| Themenwelt | Literatur |

| ISBN-10 | 3-492-05547-8 / 3492055478 |

| ISBN-13 | 978-3-492-05547-5 / 9783492055475 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich