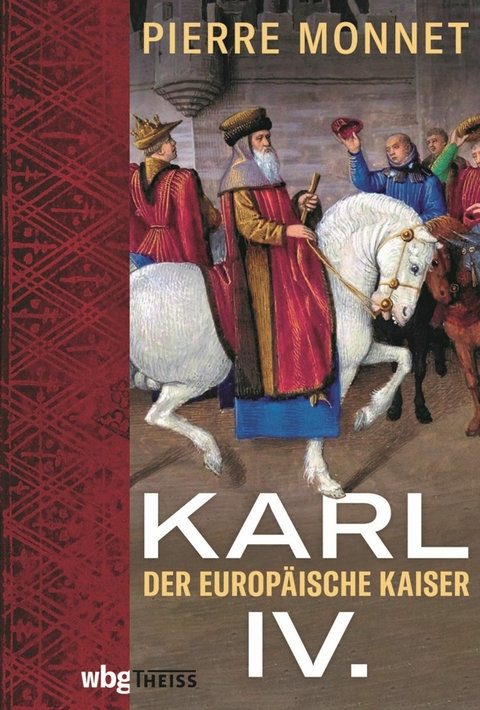

Karl IV. (eBook)

416 Seiten

wbg Theiss (Verlag)

978-3-8062-4273-7 (ISBN)

Karl IV. hat viele Kronen getragen: König von Böhmen und Italien, römisch-deutscher König und später Kaiser. Er galt als sehr intelligent, hochgebildet und beherrschte fünf Sprachen. Karl IV. (1316-1378) war in jeder Hinsicht ein ungewöhnlicher Herrscher des Spätmittelalters und gilt vielen als früher Europäer.

Der Mediävist Pierre Monnet legt die erste moderne Biografie seit über 30 Jahren vor - elegant geschrieben und fundiert recherchiert:

- Ein Leben in drei Akten: Erobern - Herrschen - Überdauern

- Vom Prinzen zum römisch-deutschen Kaiser: Wie Karl IV. ein Reich schuf

- Hoheitliches Selbstverständnis: Einblicke in die Autobiografie von Karl IV.

- Die Goldene Bulle: die langlebigste Nachfolgeregelung der europäischen Geschichte

- Vermächtnis eines Herrschers: Von Kritik bis zu HeldenverehrungAusnahmeherrscher in einer krisenreichen Zeit

Das 14. Jahrhundert war geprägt von Pest, 100-jährigem Krieg und dem Abendländischen Schisma, der zeitweiligen Spaltung der Kirche. Vor diesem Hintergrund wirken der Lebenslauf Karl IV, seine lange Herrschaft und die Spuren, die er in Europa hinterließ, umso beeindruckender. Er schrieb nicht nur die einzige Autobiographie eines mittelalterlichen Herrschers und gründete die Karls-Universität in Prag. Die von ihm 1356 veröffentlichte Goldene Bulle behielt als einzige mittelalterliche "Verfassung" bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts ihre Gültigkeit und prägte das politische Denken Europas.

Pierre Monnet zeigt in dieser spannenden Biografie die Wechselwirkung zwischen einem einflussreichen Herrscher und der Zeit, in der er lebte.

Pierre Monnet, geb. 1963, ist Mediävist und Professor an der École des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS) in Paris. Seit 2011 ist er zudem Leiter des Institut Franco-Allemand de Sciences Historiques et Sociales (IFRA/SHS), angesiedelt an der Goethe-Universität Frankfurt.

Einleitung 11

Teil I: Erobern 22

Kapitel 1 Der Prinz: 1316-1346 24

Ein freudiges Ereignis 26

Im Schatten des Vaters 29

Zwischen Böhmen und dem Heiligen Römischen Reich: die römisch-deutsche Krone 36

Kapitel 2 Der König: 1346-1355 43

Böhmen: Karl IV. und sein Reich 44

Die Beilegung der Reichskrise 50

1355: Ein Kaiser wird gekrönt 54

Kapitel 3 Der Kaiser: 1356-1378 61

Auf dem Höhepunkt kaiserlicher Macht? Die Goldene Bulle 61

Die Konsolidierung der Hausmacht 72

Dauerbrenner Italien 79

Karl IV. und Frankreich 84

Erster Akt 1378: ein letztes Mal Paris 90

Teil II: Herrschen 104

Kapitel 4 Ländernamen 106

Das Luxemburg der Luxemburger 106

Böhmen: vom Herzogtum zum Königreich 108

Von den Premysliden zu den Luxemburgern 112

Drei Kronen für ein Reich 115

Kapitel 5 König sein 122

Identität als Person, Identität als König 122

Siegel und Kronen 127

Der König und seine Königinnen 134

Kapitel 6 Regieren 138

Die Reichsvikariate 141

Kanzler, Berater und Finanziers 144

Prag: der Regierungssitz 150

Nürnberg: die Nebenhauptstadt 158

Aufenthalte und Reisen 162

Kapitel 7 Karl IV. und die Städte 165

Ein vorhandenes Netzwerk 166

Eine flexible Politik 167

Verschleuderte Städte? 172

Städte als Regierungsstützpunkte 175

Zweiter Akt 1378: die letzte Station oder Tod in Prag 179

Teil III: Überdauern 184

Kapitel 8 Schriften und Reliquien 186

Ein gelehrter König: Gedenken und Autorität des Geschriebenen 186

Die Autobiografie: über sich selbst schreiben 190

Die Schriften des Herrschers 195

Die Leidenschaft für Reliquien 199

Kapitel 9 Karl IV. in seinen Porträts 210

Den König zeigen 213

Karl IV. in Bild und Wort 215

Porträts und Kryptoporträts unterschiedlicher Tradition 219

Karls Bild in Prag: Karlsbrücke und Veitsdom 222

Karlstein oder die Obsession für königlich-kaiserliche Erhabenheit 228

Das Bild des Königs im Schnittpunkt von Zeit und Raum 237

In Stein gemeißelt 242

Kapitel 10Der König der anderen 250

Pro und kontra: das facettenreiche Bild im 14. Jahrhundert 255

Im 15. Jahrhundert: Das Scheitern der Luxemburger befleckt Karl IV. - und wäscht ihn wieder rein 265

Nach dem 16. Jahrhundert: geografische Einengung und Wandel des karolinischen Andenkens 269

Karl IV. als romantischer Nationalheld des 19. Jahrhunderts 274

Karl IV. in den Turbulenzen des 20. Jahrhunderts 278

Dritter Akt In der Waagschale: Wer war Karl IV.? 287

Karl IV. - eine Bilanz 290

Dank 297

Anhang 301

Stammtafel der Luxemburger 303

Karten 304

Chronologie 309

Anmerkungen 312

Weiterführende Literatur 344

Personenregister 354

Ortsregister 360

Abbildungsnachweis 365

| Erscheint lt. Verlag | 15.3.2021 |

|---|---|

| Übersetzer | Birgit Lamerz-Beckschäfer |

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Mittelalter |

| Geschichte ► Allgemeine Geschichte ► Mittelalter | |

| Schlagworte | 100-jähriger Krieg • 100jähriger Krieg • 14. Jahrhundert • Ausnahmeherrscher • Chisma • Deutsche Könige • Europäische Geschichte • Goldene Bulle • Haus Luxemburg • Heiliges Römisches Reich • Hundertjähriger Krieg • Judenregal • Judenverfolgung im Mittelalter • Kaiser • Kaiser Karl IV • Kaiser Mittelalter • Karl IV • Karl IV. • König von Böhmen • Mittelalter • mittelalterlicher Herrscher • mittelalterlicher Kaiser • Pest • Pest im Mittelalter • Prix du livre d'histoire de l'Europe 2021 • Römisch-Deutscher Kaiser • Spätmittelalter |

| ISBN-10 | 3-8062-4273-9 / 3806242739 |

| ISBN-13 | 978-3-8062-4273-7 / 9783806242737 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 18,5 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich