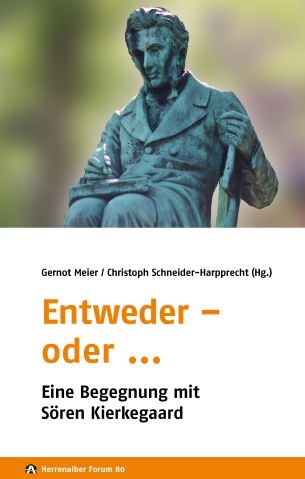

Entweder – oder …

Evangelische Akademie Baden (Verlag)

978-3-89674-584-2 (ISBN)

Vorwort Unbequem war er. Streitbar, poetisch, ironisch und auch ein bisschen apokalyptisch. Die vielen Beschreibungen lassen erahnen, dass es nicht leicht ist, sich „dem“ Sören Kierkegaard (1813-1855) mit seinen vielen Facetten zu nähern. Zurzeit wird er wieder öfter gelesen, Veranstaltungen an den Universitäten zu seinem Werk, seiner Person und seinem Einfluss auf die europäische Geistesgeschichte finden häufig statt. Ziemlich sicher ist aber auch, dass er in Zeiten der Krisen wieder verstärkt rezipiert wird. Die besondere Faszination auf die Menschen geht von Kierkegaards Entschlossenheit aus, die ihn zu einem der Wegbereiter des Existenzialismus machte. Sören Kierkegaard sah sich selbst durch und durch als religiöser Schriftsteller, der neue Wege suchte, um das „Christwerden“ in der Lebenspraxis öffentlich und deutlich zu verorten. Dabei vertrat er radikal kirchenkritische Positionen. Als Kierkegaard 42 Jahre alt war, starb er 1855 nach einer Krankheit. Das Abendmahl soll er abgelehnt haben, da der Pfarrer königlicher Beamter war und das verstand Kierkegaard als Verrat am Christentum. Sören Kierkegaards Bedeutung für Christen und Christinnen in der Postmoderne liegt möglicherweise in der Suche nach Antworten auf folgende Fragen: Wer bin ich als Christ/-in in dieser Welt mit den vielen religiösen Möglichkeiten, in der ein Konsens für eine religiöse Vorstellung nicht mehr denkbar erscheint? Was bedeutet das für meine persönliche Suche nach Wahrheit und Glauben? Das Buch in der Reihe „Herrenalber Forum“ dokumentiert die Tagung „Entweder – oder? Eine Begegnung mit Sören Kierkegaard“ anlässlich von Kierkegaards 200. Geburtstag. Die Tagung beleuchtete wichtige Facetten des Theologen und Seelsorgers, Predigers und Lehrers. In den Vorträgen, den Diskussionen und den Gesprächen wurde deutlich, dass die Texte Kierkegaards nichts an Aktualität verloren haben, sondern aktueller sind denn je. Zwei Beispiele mögen dies erläutern: „Kann und darf man das, was gut und zu tun ist, im Rückgriff auf Gott begründen oder muss das Gute (im Sinne des Verpflichtenden) ohne Bezug auf eine religiöse Instanz bestimmt werden?“ Diese Fragen stellte Dr. Gerhard Schreiber in der Rezeption von Sören Kierkegaard. Die jeweilige Antwort auf diese Frage ist hochbrisant, da sie in der Folge ethische Legitimationsvorgänge, politische Positionen oder auch personale Begründungsformen und Entscheidungen prädisponiert. Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht bezieht die Aussagen von Sören Kierkegaard auf konkete Aushandlungsprozesse im Rahmen der theologischen Anthropologie und neuer Erkenntnisse der Neurobiologie, die durch den Anspruch neuer bildgebender Verfahren in Bewegung geraten sind. Seine Thesen zu „Angst und Glaube zwischen Neurobiologie und Ontologie“ sind eine – durch Sören Kierkegaard angeregte – klare theologische Positionierung in diesem umstrittenen Feld. Prof. Dr. Christoph Schneider-Harpprecht Oberkirchenrat, Referat Schule und Erziehung Evangelische Landeskirche in Baden Dr. Gernot Meier Studienleiter, Evangelische Akademie Baden Karlsruhe, im Juni 2015

| Erscheint lt. Verlag | 23.7.2015 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Herrenalber Forum ; 80 |

| Mitarbeit |

Mitglied der Redaktion: Ralf Stieber |

| Vorwort | Gernot Meier, Christoph Schneider-Harpprecht |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 128 x 203 mm |

| Gewicht | 285 g |

| Einbandart | Paperback |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Geschichte |

| Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie | |

| Geisteswissenschaften ► Sprach- / Literaturwissenschaft ► Literaturwissenschaft | |

| Schlagworte | Ethik • Existenzialismus • Fin de siècle • Geistesgeschichte • Glaube • Literatur • Musik • Nietzsche • Seelsorge • Theologie |

| ISBN-10 | 3-89674-584-0 / 3896745840 |

| ISBN-13 | 978-3-89674-584-2 / 9783896745842 |

| Zustand | Neuware |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

aus dem Bereich