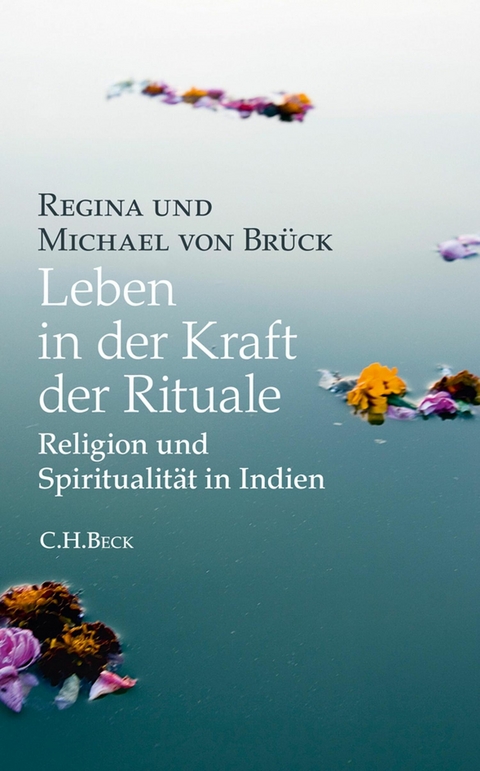

Leben in der Kraft der Rituale (eBook)

320 Seiten

Verlag C.H.Beck

978-3-406-61243-5 (ISBN)

Regina von Brück ist freie Autorin und Übersetzerin und war Redakteurin der Zeitschrift 'Dialog der Religionen' (1991-1998). Von ihr und Michael von Brück erschien 'Die Welt des tibetischen Buddhismus' (1996). Michael von Brück ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität München. Ausbildung zum Yoga- und Zen-Lehrer in Indien und Japan. Bei C.H.Beck erschienen von ihm 'Wie können wir leben?' (2009), 'Zen' (22007) sowie 'Buddhismus und Christentum' (mit Walen Lai, 2000).

Regina von Brück ist freie Autorin und Übersetzerin und war Redakteurin der Zeitschrift „Dialog der Religionen“ (1991–1998). Von ihr und Michael von Brück erschien „Die Welt des tibetischen Buddhismus“ (1996). Michael von Brück ist Professor für Religionswissenschaft an der Universität München. Ausbildung zum Yoga- und Zen-Lehrer in Indien und Japan. Bei C.H.Beck erschienen von ihm „Wie können wir leben?“ (2009), „Zen“ (22007) sowie „Buddhismus und Christentum“ (mit Walen Lai, 2000).

Cover 1

Titel 3

Impressum 4

Inhalt 5

Vorwort 7

1. Rituale als Übergang und Durchbruch 13

Ritualtheorien 13

Symbolisierung 16

Identitätsstiftung 18

Strukturen des Mythischen 21

2. Medien der Identitätsstiftung 27

Rituale in indischen Religionen 27

Symbolik und Erzähltraditionen 54

3. Symbolik und Verehrung der Gottheiten 65

Gottesbilder 65

Hingabe an Gott: Bhakti 91

Vertrauen in die Präsenz der göttlichen Kraft: Shraddha 104

4. Die vier Ziele im Leben des Menschen 110

Das Begehren: Kama 111

Die wirtschaftliche Existenz: Artha 112

Die Weltordnung: Dharma 113

Die Befreiung: Moksha 117

5. Die vier Lebensstadien 120

Ordnungsprinzipien der indischen Gesellschaft 120

Das System der Ashramas 123

6. Rituale des Übergangs 138

Historischer und sozialer Kontext 138

Die wichtigsten Samskaras 142

7. Der Guru 180

Ideal und Rolle 180

Swami Gnanananda 192

8. Leben im Ashram Sri Gnanananda Tapovanam 200

Zur Geschichte des Ortes 200

Das Morgenritual 206

Transzendieren der Rituale 221

Kulträume des Ashrams 226

Malereien 232

Küche 234

Die wirtschaftliche Basis 237

9. Rituale im modernen Indien 240

Neue Medien, moderne Gurus 240

Rituelle Frauennetzwerke 247

Hinduismus zwischen Ausgrenzung und Ausgleich 250

Die Ram-Setu-Kontroverse 252

Ritualisierte Zeit 253

Zu diesem Buch 256

Anmerkungen 258

Literatur 281

Personenregister 286

Sachregister 287

Tafeln 304

Zum Buch 320

1

Rituale als Übergang und Durchbruch

Ritualtheorien

Rituale prägen das Leben des Individuums wie der Gemeinschaft, und wir kennen keine menschliche Gesellschaft, in der Rituale nicht eine kulturgestaltende Rolle spielen. Rituale sind Rhythmisierungen von Ereignissen, und fast alles, was menschliche Lebenserfahrung ausmacht, kann durch Wiederholung rhythmisiert und ritualisiert werden. Ritualisierung tritt aber nicht erst im Rahmen sozialer Interaktion auf, sondern ist angelegt in der Art und Weise, wie Menschen die Welt wahrnehmen, im Bewusstseinsprozess also. Denn das menschliche Bewusstsein muss bei der Fülle von Eindrücken, die es zu verarbeiten hat, auswählen. Dabei ordnet es in zeitlich und räumlich strukturierten «Bündeln», die wiederum semantische Hierarchien ermöglichen. Nur dadurch können überhaupt Begriffe gebildet werden, das heißt, allein durch mentale Strukturierung kann etwas als etwas wahrgenommen werden. So ist beispielsweise Rhythmisierung die Voraussetzung dafür, nicht nur Geräusche wahrzunehmen, sondern Klänge zu erkennen, Farben in Qualitäten zu unterscheiden, ähnliche Formen einander zuzuordnen, kurz: mental eine geordnete Welt zu erschaffen. Einige Rhythmen sind kosmologisch vorgegeben, wie etwa die Rhythmen des Jahres oder von Tag und Nacht, andere sind biologisch bestimmt wie die Rhythmen von Schlafen und Wachen oder der Herz- und Atemrhythmus.

Im Ritual werden die Rhythmen von Raum und Zeit nachvollzogen und in menschlichem Erleben und Handeln abgebildet, und zwar auf individueller wie sozialer Ebene. Das wichtigste Medium der Ritualpraxis ist die Körpersprache. Rituale sind kollektiver Ausdruck dieser Sprache, sie sind Rhetoriken des Körpers, die sich in individueller und sozialer Gestaltung wechselseitig ausformen.

Solche Rhythmisierungen und Ritualisierungen sind somit Ausdruck primärer mentaler Strukturen, die im Übrigen nicht nur menschliches, sondern wahrscheinlich auch tierisches Wahrnehmen, Fühlen und Handeln prägen. Ohne diese Funktion wäre strukturiertes Erinnern und damit personale Identität undenkbar. Rituale dienen aber auch dazu, Störungen dieser rhythmisierten Weltwahrnehmung zu kompensieren, etwa wenn Schicksalsschläge die gewohnten Lebensbahnen erschüttern oder unvorhersehbare Ereignisse die Planungen und vermeintlichen Sicherheiten durchkreuzen.

Können aber alle Ritualisierungen im kulturanthropologischen Sinn als Rituale verstanden werden, nämlich als wiederholbare und dauerhafte Inszenierungen von Identitätsstiftung? Oder müssen nicht manche «Rituale» als versteckte oder offene Zwangshandlungen interpretiert werden?

Eine Unterscheidung von Ritual und Zwangshandlung ist fundamental für das Verständnis von Ritualen. Außerdem muss uns die Abgrenzung religiöser von nicht-religiösen Ritualen interessieren, auch wenn dies nicht eindeutig möglich ist, weil der Religionsbegriff in den Kulturen bekanntlich sehr verschieden gefasst werden kann. Dementsprechend haben die Kulturwissenschaften ganz unterschiedliche Ritualtheorien hervorgebracht, sodass man nicht nur von einer unüberschaubaren Fülle von Ritualen, sondern auch von Ritualtheorien ausgehen muss.[1]

Ein gewisser Konsens besteht heute darin, dass Rituale Formen der Inszenierung und Bewältigung von «Liminalität» sind, dass sie also Schwellensituationen bewusst machen und/oder erzeugen. Diese Schwellen können zeitlicher oder räumlicher Art sein. Zeitlich handelt es sich individuell um Übergangsrituale (rites de passage) von einem Lebenszustand in einen anderen, wie etwa Kindheit, Jugend, Reife, Alter oder Tod, und kollektiv um die zeitliche Ordnung gesellschaftlich akzeptierter Organisation, also beispielsweise den Festkalender, das Kirchenjahr, die Rhythmen von Herrschaftslegitimation (Inthronisierungen, Wahlen) oder arbeitsteiliger Organisation (Arbeitszeit gegenüber Freizeit). Räumlich werden durch Rituale Orte auf eine sinnstiftende Geographie bezogen, wie etwa die rituelle Vergegenwärtigung von Theophanien, die einen Ort «heiligen». Die Verknüpfung irdischer räumlicher Gegebenheiten mit einer Himmelsgeometrie verleiht dem scheinbar Zufälligen Bedeutung oder macht die geglaubte hintergründige Realität offenbar. Rituale inszenieren einen Weltzusammenhang und lassen das Zufällige als notwendig erscheinen. Dazu gehört auch, dass das Einzelschicksal im kollektiven Zusammenhang Sinn erfährt. Indem der Ritus vollzogen wird, zerfällt das Leben nicht mehr in unzusammenhängende Momente, sondern strukturiert sich entsprechend einer im Ritual selbst durch Wiederholung gesetzten Gesetzmäßigkeit. Diese Gesetzmäßigkeit ist es, die Religionen als «göttliche Schöpfungsordnung» bezeichnen. Im Ritual vergewissert sich der Mensch auch eines transzendenten Ursprungs und Ziels. Diese Transzendenz kann, muss aber nicht metaphysisch verstanden werden. Viele Rituale begnügen sich mit einer Verknüpfung der Ereignisse, die das Zufällige in eine sinnstiftende Erzählung einordnet.

Ritual ist Inszenierung gegen den Zufall, Einordnung bis hin zum Zwang, Erschaffung von Sicherheit und Gewissheit, die im Vollzug des Rituals habituiert wird und gerade auch indem sie unausgesprochen bleibt, Wirkung entfaltet. Denn das explizit gedeutete Ritual unterliegt immer der Reduktion auf Eindeutigkeit, einer von der Erfahrung und dem Denken abhängigen Perspektive. Implizites Wissen aber, die je konkrete existentielle Gewissheit, die sich im Ritual artikuliert, bleibt für viele Deutungen offen. Gewissheit ist nicht Resultat des Wissens, sondern Voraussetzung für das Vertrauen in die Verlässlichkeit von Wissen. «Gewissheit» ist eine präkognitive Qualität, die durch ritualisierte Abläufe erzeugt wird. In diesem Sinne ist bereits die Sprache und ihr Gebrauch ein ritueller Rahmen der Kommunikation von Individuen in einem Zusammenhang (der semantischen und grammatikalischen Ordnung). Diese sprachliche Ordnung ist der Rahmen, in dem personale Identität gewonnen werden kann, aber sie bleibt bei allen Möglichkeiten zu individueller Gestaltung an diesen Rahmen gebunden. Personale Identität ist nur möglich durch die Anerkennung eines kulturellen Rahmens, der durch Rituale immer wieder neu stabilisiert werden muss.

Rituale bestehen also in der Inszenierung von und Teilhabe an Ordnung, Zusammenhang und Einheit, aber dies geschieht paradoxerweise durch das scheinbare Gegenteil von umfassender Ordnung, nämlich durch Unterbrechung. Denn Rituale heben sich vom Alltäglichen ab und unterbrechen den Zeitfluss und das Raumgefühl durch Verschiebung des raumzeitlichen Erlebens in eine Ausnahmesituation. Rituale machen einerseits die «verborgene Regel» offenkundig, sie stellen andererseits die Ausnahme dar. Das scheinbare Paradox löst sich so auf: In der Ausnahme, in der Unterbrechung des Gewohnten, zeigt sich das, was dem Gewohnten zugrunde liegt und Wohnen, also Gewohnheit im Leben, überhaupt erst ermöglicht: eine verborgene und dem ersten Blick nicht erkennbare Ordnung.

Im Ritual werden kognitive und emotionale Sehnsüchte in Aktion ausgelebt, was prekär wäre, wenn nicht durch die Ritualisierung Verlässlichkeit bzw. soziale Akzeptanz durch Verallgemeinerung erzeugt würde. Mehr noch, Rituale antworten auf das psychologische Bedürfnis nach Gewissheit. Denn alle Erfahrungen, wie die von Sinn, Einheit oder Geborgenheit, sind zunächst subjektiv und bleiben dem Zweifel unterworfen. Das Individuum kann für sich selbst nicht wissen, ob eine Erfahrung und die damit verbundene Einsicht «echt», «gültig» und «real» ist. Erfahrungen und Einsichten bedürfen der Bestätigung, indem sie als kohärent bewertet werden. Das ist der Fall, wenn Übereinstimmung mit dem bereits als Wissen akzeptierten Gedächtnisinhalt oder mit dem, was in der Gesellschaft gültig ist, besteht. Kollektive Rituale sichern die Kohärenz und Gewissheit in beiden Perspektiven, und dies ist der psychologische Stabilitätsgewinn, der dem Individuum aus der Teilhabe an Ritualen erwächst.

Symbolisierung

Der Unterschied von Ritual und Zwang liegt im Symbol. Symbolisierung ist die Leistung des menschlichen Denkens schlechthin, sie ist das, was Kultur ermöglicht. Im Symbol schafft sich der Mensch einen Abstand zum unmittelbaren Affekt auf sinnliche Eindrücke, weil eine Abstraktion vom Sinneseindruck möglich wird. Durch Symbolisierung entsteht das, was wir Intention zur Unmittelbarkeit nennen wollen. Sie unterscheidet sich vom unmittelbaren und unwillkürlichen Reflex auf eine Sinnesempfindung durch die gezielte Aufmerksamkeit. Um ein Beispiel zu nennen: Ein starker akustischer Reiz, ein plötzlicher Knall, lenkt den Blick unwillkürlich in die vermutete Richtung. Hingegen ruft ein Türgeräusch, das mit der emotional besetzten Erwartung einer Person (Freund oder Feind) verknüpft ist, eine gezielte aufmerksame Reaktion, eine komplexe und gewusste bzw. «vermittelte Unmittelbarkeit» hervor, die auf Symbolisierung und Gedächtnis beruht. Denn Erwartung ist in symbolischer Form gegenwärtig: Das Etwas wird als ein bestimmtes Etwas wahrgenommen. Der Abstand wird noch einmal verstärkt...

| Erscheint lt. Verlag | 19.5.2011 |

|---|---|

| Verlagsort | München |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften ► Religion / Theologie ► Buddhismus |

| Schlagworte | Ashram • Erfahrung • Glaube • Götter • Guru • Hinduismus • Indien • Individuum • Lebensgestaltung • Meditation • Moderne • Religion • Ritual • Spiritualität |

| ISBN-10 | 3-406-61243-1 / 3406612431 |

| ISBN-13 | 978-3-406-61243-5 / 9783406612435 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 5,7 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: PDF (Portable Document Format)

Mit einem festen Seitenlayout eignet sich die PDF besonders für Fachbücher mit Spalten, Tabellen und Abbildungen. Eine PDF kann auf fast allen Geräten angezeigt werden, ist aber für kleine Displays (Smartphone, eReader) nur eingeschränkt geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. den Adobe Reader oder Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür einen PDF-Viewer - z.B. die kostenlose Adobe Digital Editions-App.

Zusätzliches Feature: Online Lesen

Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

Größe: 4,3 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Zusätzliches Feature: Online Lesen

Dieses eBook können Sie zusätzlich zum Download auch online im Webbrowser lesen.

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich