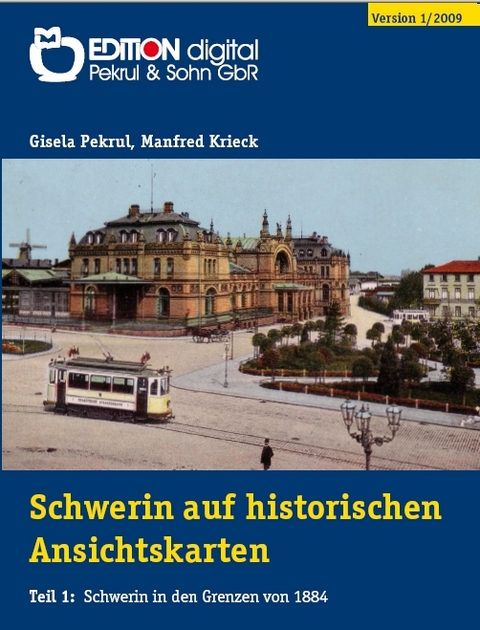

Schwerin auf historischen Ansichtskarten

EDITION digital (Hersteller)

978-3-931646-34-9 (ISBN)

Geschichte der Stadt Schwerin

Merian-Stich

Schwerin um 1700

Schwerin um 1850

Stadtplan von 1884

Wappenkarte von 1905

750-Jahrfeier

Historische Persönlichkeiten

Stadtwappen

Die Altstadt

Der Marktplatz

Markttreiben vor dem Neuen Gebäude, Bismarckdenkmal

Das Haus Am Markt 2

Markttreiben 1911 vor den Häusern 2 und 3

Das Haus Am Markt 4/5 mit Brunnen

Das Haus Am Markt 6

Das Haus Am Markt 7 mit dem Residenzcafé

Das Haus Am Markt 8

Die Häuser Am Markt 9-13 um 1900

Das Rathaus

Das Stadthaus neben dem Rathaus

Der Ratskeller

Festumzug zur 750-Jahrfeier vor dem Rathaus

Straßenbahn vor dem Rathaus

Der Dom vor dem Turmbau

Dom von Süden 1899

Das Innere des Doms

Grabstätten

Glocken

Kreuzgang am Dom

Marinetag in Schwerin 1933

Straßenbahn in der Puschkinstraße

Café Prag

Schlachterstraße und Schlachtermarkt

Café Wallhof

Hotel de Paris

Blick in die Schusterstraße und zum Hotel Fürst Bismarck

Weinhaus Uhle

Buschstraße

Weinhandlung Michaelis

Enge Straße

Schmiedestraße

Kaufhaus Karstadt

Das Kunstgewerbehaus

Seifenfabrik Brunnengräber

Großer Moor 38

Großer Moor 30

Großer Moor 1

Gaststätte Gartenlaube

Salzstraße

Baderstraße

Scheels Säle

Scheithers Säle

Werderstraße (Annastraße)

Schlossstraße

Altes Palais und Schlossstraße

Das Regierungsgebäude 1905

Der Nordische Hof

Blick auf die Graf-Schack-Allee

Rokoko-Haus

Katholische Kirche

Gasthof "Deutscher Kaiser"

Graf-Schack-Allee

Das Archivgebäude

Das Kaiserliche Postamt 1899

Die Mecklenburgstraße

Drogerie Lüss und Behrmann 1906

Vor dem Straßenbahnbau

Straßenbahn fährt zum Pfaffenteich

Sterns Hotel

Martinstraße

Helenenstraße

Marienplatz

Vor dem Straßenbahnbau

Stadthallen

Konzerthaus Flora

Faun-Künstlerspiele

Sparkasse und Kino

Lübecker Straße

Hotel Stadt Hamburg

Hotel Stadt Lübeck

Turnhalle des Männerturnvereins

Wismarsche Straße

Tonhalle

Restaurant "Stadtkrug"

Sparbank

Riecks Hotel

Hotel "Schweriner Hof"

Hamanns Gasthof

Restaurant Küchenmeister

Geschwister-Scholl-Straße

Thalia

Heinrich-Mann-Straße

Lobedanzgang

Lyzeum

Der Pfaffenteich

Arsenalstraße

Blick zum Demmlerhaus

Einzug der Königin Wilhelmina und des Prinzen Heinrich

Hensesche höhere Mädchenschule und Seminar

Friedrichstraße um 1910

Die Schelfstadt

Puschkinstraße

Das Weinhaus Wöhler

Werderstraße

Das Stadtkrankenhaus

Das Geschäft Wiese in der Werderstraße 41

Die Kaserne des Großherzoglich-Mecklenburgischen Grenadierregiments

Bornhövedstraße

Möbeltransport Heuck

Schelfmarkt

Das Haus Schelfmarkt 1

Das Neustädtische Rathaus

Schelfkirche

Schelfstraße

Blick zur ehemaligen Justizkanzlei

Lindenstraße

Ersparnisanstalt

Basedowsche Privat-Mädchenschule

Ziegenmarkt

Röntgenstraße

Marienkrankenhaus

Städtisches Brauhaus

Gaußstraße

Körnerstraße

Alexandraheim

Stephanus-Stift

Pfaffenstraße mit Casino

August-Bebel-Straße

Eislauf auf dem Pfaffenteich

Kücken-Stiftung

Gymnasium Fridericianum

Schliemann-Denkmal und Perzina-Haus 1935

Spieltordamm

Partie am Spieltordamm

Das Elektrizitätswerk

Die Paulsstadt

Alexandrinenstraße

Alexandrinenstraße 24

Alexandrinenstraße 33

Arsenal

Erinnerung an den Kaiserbesuch

Arsenal am 21.3.1933

Niederländischer Hof

Moritz-Wiggers-Straße

Zum Bahnhof

Hotel Niendorff

Ehemalige Augustenstraße

Hauptbahnhof und Grunthalplatz

Reisende im Bahnhofsrestaurant

Eingang zum Fürstenzimmer

Droschken

Straßenbahn vor dem Bahnhof

Im Hintergrund die Bischofswindmühle

Mit Eisenbahndirektionsgebäude

Einzug des Königspaares der Niederlande

Die Bahnsteige

Großherzogliches Eisenbahn-General-Direktionsgebäude

Im Mitropa-Speisewagen

Fahrt zum Kriegsschauplatz

Blick auf den Demmlerbau

Hotel Louisenhof

Bahnhofshotel

Hotel de Russie

Hotel Reichshof

Die Löwenapotheke

Die Bischofsmühle am Aubach

Platz der Freiheit

Franz-Mehring-Straße

Das Innere der Paulskirche

Zeppelinankunft, von der Paulskirche gesehen

Friedensstraße um 1900

Großherzogliches Realgymnasium

Wittenburger Straße

Restaurant Lüth

Junkers Restaurant

Voßstraße

Fritz-Reuter-Straße

Die Feldstadt

Goethestraße

Dampfmühle Linow

Drogerie Studier

Feltmanns Bierhalle

Delikatessenhandlung Friedrich Behncke

Platz der Jugend

Ansicht mit dem Anna-Hospital

Berliner Tor mit Straßenbahn

Das Stadtarchiv

Wallstraße

Stiftstraße

Brunnenstraße

Brunnenkrug

Schlachthausrestaurant

Hermannstraße

Ostorfer Ufer

Die Artilleriekaserne

1916: Straßenbahn und Pferdewagen

Artilleriekaserne 1940

Neue Artilleriekaserne um 1900

Die Offiziersmesse

Unteroffiziere des 89. Infanterieregiments

Das Wandschneider-Museum in Plau

Literaturverzeichnis

Nachdem im Jahre 1870 der Oldenburger Hofbuchdrucker August Schwarz die erste "Correspondenz-Karte" herausgegeben hatte, gab es sehr bald ein großes Interesse an diesen Ansichtskarten. Zum Glück entwickelte sich gleichzeitig eine Sammlerleidenschaft, die uns die Karten über mehr als hundert Jahre, oft sogar in einem sehr guten Zustand, erhalten hat. Die vorliegende Publikation zeigt, dass Ansichtskarten sehr bald zu bedeutenden und weniger bedeutenden Häusern, Straßen und Plätzen herausgegeben wurden. Das trifft auch auf politische Ereignisse der jeweiligen Zeit zu. Foto-Ansichtskarten wurden ebenfalls sehr schnell beliebt. Man fotografierte z.B. sein Haus, die Familie, die Hochzeitsgesellschaft, die Schulklasse oder ließ sie fotografieren. Wenn auf die Rückseite das Adressfeld gedruckt wurde, war sofort eine neue Ansichtskarte geboren. Diese "Bilder" sind besonders interessant, wenn sie tatsächlich als Karte versandt wurden und im Text auf das Ereignis auf der Vorderseite Bezug genommen wurde. Die Publikation enthält eine weitere Abwandlung der Ansichtskarte, indem eine Rechnung als Karte versandt wurde. Ansichtskarten wurden nicht nur wegen der interessanten Bilder so beliebt. Sie boten auch eine sehr praktische Möglichkeit, in Kurzform wichtige Mitteilungen, Grüße und Glückwünsche zu verschicken oder nur einfach ein Lebenszeichen zu geben. Nach teilweise mehr als hundert Jahren sind diese Mitteilungen von historischem Interesse, ganz besonders die aus dem 1. und 2. Weltkrieg. In diese Zeit fallen dann auch postalische Vermerke, mit denen die Karten zurück zum Absender gingen, wie "Gefallen auf dem Feld der Ehre". Auch ein Blick auf die Höhe des Portos, das in der Inflationszeit rasant anstieg, spiegelt ein Stück Zeitgeschichte wider. Nachdem wir voller Begeisterung den immensen Fundus an Ansichtskarten sichteten, stellten wir fest, dass sich große Teile der Geschichte Schwerins an Hand dieser Karten beschreiben lassen. Wenn wir wichtige Stätten oder Ereignisse ausgelassen haben, so stand uns hierfür keine mindestens 50 Jahre alte Karte zur Verfügung. Andererseits sind andere Häuser, wie z.B. Gaststätten und Hotels, überpräsentiert, weil es hierfür interessante postalische Belege gab. Bis auf ganz wenig Ausnahmen haben wir versucht, die Wertung der Ereignisse dem Leser zu überlassen. Wir haben auch Karten aus der Zeit des Faschismus aufgenommen, legen sie doch Zeugnis davon ab, dass Schwerin von diesen Ereignissen nicht verschont blieb. Schwerin in den Grenzen von 1884 bezieht sich nicht auf ein wichtiges Ereignis in der Stadtgeschichte, sondern das Jahr 1884 wurde aus praktischen Erwägungen heraus gewählt. Im Internet haben wir von einem Sammler aus den USA einen interessanten Stadtplan von 1884 erworben. Er ist in dieser Publikation unser Bezugspunkt. Deshalb enthält sie nur die Schweriner Altstadt, Schelfstadt, Paulsstadt und Feldstadt, alles andere ist Teil einer späteren Publikation. Karten vom Schloss mit dem Burg- und Schlossgarten, vom Alten Garten und dem Marstall sowie Karten mit den Fotos der Herzöge und Großherzöge sollen ebenfalls in einem anderen Teil veröffentlicht werden. Die Publikation bezieht sich zwar auf die Grenzen von 1884, hat aber in diesem Gebiet später entstandene Straßenzüge und Häuser mit aufgenommen. Die Trennung zwischen den vier Stadtteilen wurde bei Straßen, die durch mehrere Stadtteile gehen, nicht immer vorgenommen. Straßen, die über diese vier Stadtteile hinausgehen, wie z.B. die Wismarsche und die Lübecker Straße, wurden nur bis zu den Grenzen von 1884 beschrieben. Die Straßennamen haben in der Geschichte der Stadt mehrmals gewechselt, so dass es Karten zu dem gleichen Objekt mit bis zu drei verschiedenen Straßennamen gibt. Um die Leser nicht zu sehr zu verwirren, haben wir im Text immer den 2009 gültigen Straßennamen verwendet, nach Möglichkeit auch die aktuelle Hausnummer. In der Beschreibung zur Straße finden Sie alle in der Geschichte verwendeten Namen, meist auch mit der Erklärung der Herkunft dieses Namens. Die Autoren haben gemeinsam mit den beiden Hobbyfotografen versucht, den Standort der historischen Ansichten durch aktuelle Fotos zu beschreiben. Nicht immer konnte die ursprüngliche Perspektive verwendet werden. Das liegt daran, dass Gebäude vorgebaut wurden oder der Standort des früheren Fotografen nicht eingenommen werden konnte. In den meisten Fällen konnten die Autoren nicht feststellen, wann das Foto für die Ansichtskarte erstellt wurde. Deshalb wird bei gelaufenen Ansichtskarten von dem Datum des Poststempels ausgegangen. Die sachlichen Texte wurden teilweise in der Rubrik "Wissenswertes" durch Sagen aus den Büchern von Erika und Jürgen Borchardt, aber auch durch Anekdoten aus dem eigenen Erleben ergänzt. Der Verlag und die Autoren freuen sich über weitere Hinweise für diese Rubrik, um sie in einer späteren Auflage zu veröffentlichen. Damit Sie viel Freude an dieser CD-ROM haben, wurden die Informationen durch einige interessante Funktionen ergänzt. Über den Link "Stadtplan" können Sie zu jedem Bild die Karte von 1884 aufrufen, wobei der jeweilige Standort andersfarbig markiert ist. Wählen Sie Bilder aus der CD aus und erstellen Sie sich hiermit Ihren eigenen Kalender, in den Sie Geburtstage und andere wichtige Ereignisse eintragen. Sie können auch eine Karte mit Ihren Grüßen versehen und per E-Mail verschicken. Alle Bilder können vergrößert dargestellt werden. Bilder und Texte können kopiert, gespeichert und gedruckt werden. Für kommerzielle und öffentliche Nutzung sowie für elektronische Medien beachten Sie bitte die Lizenzbedingungen. Sie können auch vergrößerte Fotos der für Sie besonders interessanten Karten erwerben. Schließlich sind auch Updates dieser CD geplant, die Sie ebenfalls über das Internet kaufen können. Uns hat das Aufspüren der Geschichte Schwerins an Hand von alten Ansichtskarten sehr viel Freude bereitet und wir wünschen Ihnen beim Blättern durch den großen Fundus dieser CD-ROM und beim Ausprobieren der interessanten Zusatzfunktionen ebenfalls viel Spaß.

Werderstraße Die Werderstraße wurde in Etappen gebaut, der äußere Teil ist der älteste. Die Werderstraße begann bis 1912 an der Amtstraße und führte von da nach Norden. Zum ersten Mal taucht diese Straße, als geplant gekennzeichnet, in einem Bebauungsplan von 1747 auf. Lediglich ein unbefestigter Feldweg, der vom "Alt Ziegell-Hauß" und zum Hirtenhaus führte, verlief ein Stück ungefähr in Richtung der späteren Werderstraße. Die Häuser selbst lagen weit östlich der geplanten Trasse. Nur ein Haus stieß mit der Schmalseite an die Werderstraße, die Front lag zur Amtstraße. Sonst gab es nichts als Acker, im Plan stand "überhaupt das Schelff Feldt". Eine Karte von 1766 zeigt noch nichts von der geplanten Straße, erst aus dem Jahre 1772 gibt es eine unklare Notiz, die wohl auf den Baubeginn verweist. Aus einer normalen Straße wurde nun eine in den Schelfwerder führende Promenade, auf beiden Seiten mit Bäumen bepflanzt. Um diesen Charakter zu wahren, - und wohl auch wegen des zu leichten Unterbaus – war das Befahren mit Lastfuhrwerken verboten. Offenbar schwebte der Regierung so etwas vor wie ein Korso der vornehmen Welt vor; denn bis 1825 war die Straße selbst für Fußgänger gesperrt. Zugelassen waren nur Reiter und Kutschen. Der gesamte Straßenzug von der Amtstraße bis zum Beginn des Waldes, also auch Teile der heutigen Güstrower Straße, hieß von 1772 bis 1840 Werderallee. Eine Neubepflanzung erfolgte 1816, 1825 wurden Fußgänger zugelassen. Wegen der stillen und abseits gelegenen Lage wurde an der damaligen Werderallee in den Jahren 1839 bis 1840 das Städtische Kranken- und Seuchenhaus errichtet, der ältere Teil des späteren Krankenhauses. Allerdings ging es mit der Ruhe bald zu Ende, als 1840 die Arbeiten zur Schüttung des Paulsdammes begannen. Die Werderallee wurde in Werderstraße umbenannt und nach der Pflasterung und dem Entfernen eines Teils der Bäume für den allgemeinen Verkehr freigegeben. Schon vorher wurden einige Häuser an der Allee gebaut, 1799 waren es 10 Häuser. In ihnen wohnten trotz des betont "vornehmen" Charakters der Allee meist nur "kleine Leute". Nach der Freigabe der Werderstraße für den allgemeinen Verkehr nahm die Bebauung sprunghaft zu. 1856 waren es bereits 49 Häuser, viele davon mit fünf und mehr Haushalten, also Mietwohnungen für die ärmeren Schichten. 1858 unterbreitete Demmler den Vorschlag, die Werderstraße bis zum Alten Garten zu verlängern. Der Magistrat lehnte ab, weil bei sehr hohen Kosten wenig Nutzen zu erwarten war. Immer wieder wurde dieser Plan aufgegriffen, bis der Magistrat 1890 zustimmte. Nun lehnte die Regierung ab, weil es genügend und bessere Bauplätze gäbe. 1864 wurde der Teil vom Alten Garten zum Marstall ausgebaut und Annastraße genannt. Das geschah aber nicht im Zusammenhang mit der Verlängerung der Werderstraße, sondern diente nur der besseren Verbindung zwischen Schloss und Marstall. In der Zeit von 1908 bis 1912 führte man die Werderstraße doch bis an die Annastraße heran. Das hing wahrscheinlich mit dem Bau der Werderkaserne in der Zeit von 1901 bis 1904 zusammen. Im Bereich zwischen dem Alten Garten und dem Marstall findet man vor allem meist nur von einer Familie bewohnte Villen, während im nördlichen Teil vorwiegend Mietskasernen stehen. 1913 standen neun Häuser im Südteil. Unter den 11 Familien waren drei Excellenzen, nur zwei Familien waren nicht adlig. Die Bebauung des Mittelteils, der den Namen Alexandrastraße bekam, ging nur langsam voran. 1920 standen erst drei Häuser, 1930 waren es acht. Es gab hier auch eine Autoreparaturwerkstatt, eine kleine Bootsbauerei mit Verleih und eine Kohlenhandlung. Die Verbindung vom Alten Garten bis zum Güstrower Tor im Norden hieß von 1939 bis 1945 Graf-Heinrich-Straße, ab 1945 Werderstraße. Auf Grund der Entstehungsgeschichte beginnt die Nummerierung im Norden und endet am Alten Garten. Die Werderstraße gehört zur Altstadt, zur Schelfstadt und zur Werdervorstadt. Der Bereich der Altstadt endet etwa am Marstall. Die bedeutendsten Gebäude an dieser Straße sind der Marstall und das Krankenhaus, beide nach Entwürfen von Demmler Hier eine Auswahl der Gewerbe und Geschäfte in dieser Straße. Ungerade Hausnummern (rechte Seite ab Güstrower Tor) Nr. 3: 1949: Einwohnermeldeamt, Schutzpolizei, Industriegewerkschaft Eisenbahn, Gaststätte "Zur Werderecke" (Inhaber Wilhelm Lettow) Nr. 33: 1949: Lebensmittelhandlung von Otto Trost Nr. 35: 1949: Glas und Porzellan von Karl Dambeck Nr. 41: 1949: Kolonialwarenhandlung von Elisabeth Auer Nr. 49: 1949: Herren- und Damen-Frisiersalon von Willy Westphal Nr. 73: 1949: Magdalena Wendt, staatlich geprüfte Klavier- und Gesanglehrerin, Gartenbaubetrieb von Robert Wendt, Konsum-Gaststätte Nr. 75: 1949: Milch- und Butterhandlung von Ernst Redding Nr. 79: 1949: Werder-Apotheke Nr. 139: 1949: Industriegewerkschaft Lehrer und Erzieher, Landesfernschule Gerade Hausnummern (linke Seite ab Güstrower Tor) Nr. 4: 1949: A. T. G. Autotransportgemeinschaft Mecklenburg, Vereinigung volkseigener Betriebe Nr. 12: 1949: Bäckerei und Café Otto Fanter Nr. 26: 1949: Konsum-Lebensmittelverkaufsstelle Nr. 28: 1949: Obst-, Gemüse- und Kartoffelhandlung von Fritz Brüggert Nr. 30: 1841: Stadtkrankenhaus Nr. 48: 1949: Lebensmittelhandlung von Otto Garlitz Nr. 50: 1949: Kolonialwarenhandlung von Rudolf Tonagel Nr. 70: 1949: Fahrzeugbau und Reparatur von Heinrich Horstmann Nr. 72: 1949: Segelmacherei und Bootsbau von Hans Oberländer Nr. 74: 1949: Kohlen- und Holzhandlung von Franz Moll Nr. 76: 1949: Konsumgenossenschaft Brennmaterialien Nr. 118/122: 1949: Kraftfahrzeuge von Willi Tietz Nr. 124: 1949: Gaststätte Seglerbootshaus Marstall, FDJ-Sparte Segelsport, Bootsbauerei von R. Horlach

Das Haus „Am Markt 4/5“ mit Brunnen Die Karte von 1910 zeigt die Häuser "Am Markt 3", "Am Markt 4/5" und die Häuser auf der Südseite. Im Erdgeschoss des Hauses 4 ist wieder das Geschäft von H. J. Junge zu sehen, darüber eine Kaffee-Großrösterei. Im Haus 6 gibt es ein Putz- und Modewarengeschäft. Sehr schön kommt der Marktbrunnen "Rettung in Seenot" zur Geltung. Der Jugendstilbrunnen mit Bronzeplastiken von Hugo Berwald wurde 1911 aufgestellt und aus Platzmangel 1927 zum Bahnhofsvorplatz verlagert. Den Brunnen stiftete die Witwe des Zigarrenhändlers Mühlenbruch, die Kommerzienrätin Emma Mühlenbruch, der Stadt. Zu sehen sind Wasser speiende Seelöwen, ein Felsen sowie ein Bootswrack, und hoch oben hält ein Jüngling ein Mädchen im Arm, gerettet aus dem Wasser. Bei der feierlichen Einweihung soll die Witwe Mühlenbruch entsetzt gerufen haben: "Dat Wiew is ja ganz naakt, un he hett sei mi mit'n Sleier wiest! Nee, sowat!" Die Karte ist nicht gelaufen. Sie wurde um 1910 gedruckt. Man erzählt sich folgende Anekdote: Bei der Enthüllung des Brunnens soll Frau Mühlenbruch in Ohnmacht gefallen sein. Vor Entrüstung über die Sittenlosigkeit des Künstlers: Waren da doch ein nackter Jüngling und ein nacktes Mädchen zu sehen, vor aller Augen! Die Anekdote ist nicht verbürgt, wohl aber der Protest der Frau in einer Zeitung. Sie habe beim Künstler eine leicht bedeckte Frauengestalt bestellt, und nicht diese frivole Darstellung! Eine andere Zeitung druckte daraufhin ein Gedicht ab (Auszüge): Schäm dich, Schwerin Schäm dich, Schwerin, dass du so tief gesunken! Sonst Tümpel der Kultur – nun in der Mitten Ein nacktes Denkmal! Und die Unken unken, Dass deine Sittlichkeit 'Schiffbruch' erlitten. O Künstler du, von Satans Höllengnaden, Der du die Reinheit von Schwerin befleckt, Warum schufst du so splitternackte Waden, Sie waren doch 'bestellt' auf 'leicht bedeckt'! Nun ist die Keuschheit hin. O lasst mich weinen, Schwerin, du bist um deinen Ruf betrogen! Oder es werden – Trost gibt’s weiter keinen – Dem Denkmal Badehosen angezogen… Aus: "Das sagenhafte Schwerin" von Erika und Jürgen Borchardt

| Erscheint lt. Verlag | 11.6.2009 |

|---|---|

| Verlagsort | Godern |

| Sprache | deutsch |

| Maße | 135 x 190 mm |

| Gewicht | 92 g |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Regional- / Landesgeschichte |

| Geschichte ► Teilgebiete der Geschichte ► Kulturgeschichte | |

| Schlagworte | Ansichtskarten • Geschichte • Schwerin |

| ISBN-10 | 3-931646-34-3 / 3931646343 |

| ISBN-13 | 978-3-931646-34-9 / 9783931646349 |

| Zustand | Neuware |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |