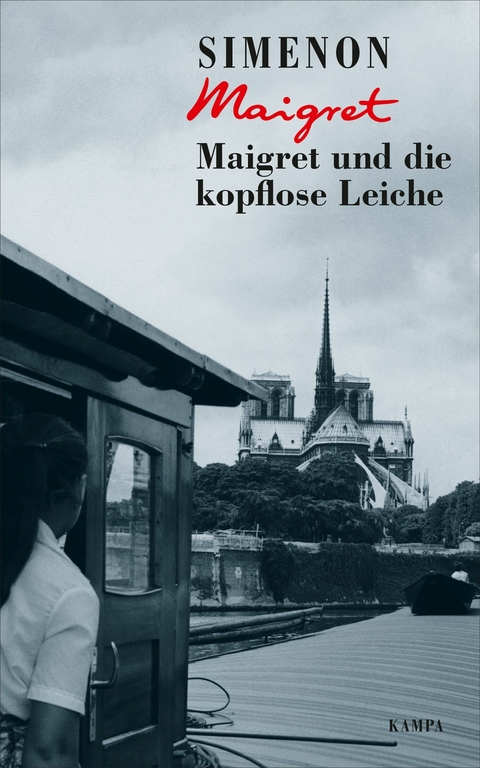

Maigret und die kopflose Leiche (eBook)

240 Seiten

Kampa Verlag

978-3-311-70285-6 (ISBN)

Georges Simenon, geboren am 13. Februar 1903 im belgischen Liège, ist der »meistgelesene, meistübersetzte, meistverfilmte, mit einem Wort: der erfolgreichste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts« (Die Zeit). Seine erstaunliche literarische Produktivität (75 Maigret-Romane, 117 weitere Romane und über 150 Erzählungen), seine Rastlosigkeit und seine Umtriebigkeit bestimmten sein Leben: Um einen Roman zu schreiben, brauchte er selten länger als zehn Tage, er bereiste die halbe Welt, war zweimal verheiratet und unterhielt Verhältnisse mit unzähligen Frauen. 1929 schuf er seine bekannteste Figur, die ihn reich und weltberühmt machte: Kommissar Maigret. Aber Simenon war nicht zufrieden, er sehnte sich nach dem »großen« Roman ohne jedes Verbrechen, der die Leser nur durch psychologische Spannung in seinen Bann ziehen sollte. Seine Romane ohne Maigret erschienen ab 1931. Sie waren zwar weniger erfolgreich als die Krimis mit dem Pfeife rauchenden Kommissar, vergrößerten aber sein literarisches Ansehen. Simenon wurde von Kritiker*innen und Schriftstellerkolleg*innen bewundert und war immer wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch. 1972 brach er bei seinem 193. Roman die Arbeit ab und ließ die Berufsbezeichnung »Schriftsteller« aus seinem Pass streichen. Von Simenons Romanen wurden über 500 Millionen Exemplare verkauft, und sie werden bis heute weltweit gelesen. In seinem Leben wie in seinen Büchern war Simenon immer auf der Suche nach dem, »was bei allen Menschen gleich ist«, was sie in ihrem Innersten ausmacht, und was sich nie ändert. Das macht seine Bücher bis heute so zeitlos.

Georges Simenon, geboren am 13. Februar 1903 im belgischen Liège, ist der »meistgelesene, meistübersetzte, meistverfilmte, mit einem Wort: der erfolgreichste Schriftsteller des 20. Jahrhunderts« (Die Zeit). Seine erstaunliche literarische Produktivität (75 Maigret-Romane, 117 weitere Romane und über 150 Erzählungen), seine Rastlosigkeit und seine Umtriebigkeit bestimmten sein Leben: Um einen Roman zu schreiben, brauchte er selten länger als zehn Tage, er bereiste die halbe Welt, war zweimal verheiratet und unterhielt Verhältnisse mit unzähligen Frauen. 1929 schuf er seine bekannteste Figur, die ihn reich und weltberühmt machte: Kommissar Maigret. Aber Simenon war nicht zufrieden, er sehnte sich nach dem »großen« Roman ohne jedes Verbrechen, der die Leser nur durch psychologische Spannung in seinen Bann ziehen sollte. Seine Romane ohne Maigret erschienen ab 1931. Sie waren zwar weniger erfolgreich als die Krimis mit dem Pfeife rauchenden Kommissar, vergrößerten aber sein literarisches Ansehen. Simenon wurde von Kritiker*innen und Schriftstellerkolleg*innen bewundert und war immer wieder für den Literaturnobelpreis im Gespräch. 1972 brach er bei seinem 193. Roman die Arbeit ab und ließ die Berufsbezeichnung »Schriftsteller« aus seinem Pass streichen. Von Simenons Romanen wurden über 500 Millionen Exemplare verkauft, und sie werden bis heute weltweit gelesen. In seinem Leben wie in seinen Büchern war Simenon immer auf der Suche nach dem, »was bei allen Menschen gleich ist«, was sie in ihrem Innersten ausmacht, und was sich nie ändert. Das macht seine Bücher bis heute so zeitlos.

2 Flaschensiegellack

Als Maigret den langen Flur am Quai des Orfè- vres betrat, blitzte ein Funken Fröhlichkeit in seinen Augen auf, denn selbst in diesem grauesten, ödesten Flur der Welt tanzten heute die Sonnenstrahlen, oder zumindest ein paar leuchtende Stäubchen.

Zwischen den Bürotüren warteten Leute auf den Bänken ohne Lehne, manche in Handschellen. Der Kommissar wollte gerade zum Chef gehen, um ihn über die Entdeckungen am Quai de Valmy zu unterrichten, als ein Mann aufstand und zum Gruß an seine Hutkrempe tippte.

Mit einer Vertraulichkeit, wie sie nur jahrelanger täglicher Umgang hervorbringt, sprach Maigret ihn an:

»Na, Vicomte, was sagen Sie dazu? Wo Sie sich doch schon ewig darüber beklagen, dass immer nur leichte Mädchen zerstückelt werden!«

Der Mann, den alle »Vicomte« nannten, errötete nicht, auch wenn er die Anspielung wohl verstanden hatte. Er war homosexuell, hielt sich aber lieber bedeckt. Seit über fünfzehn Jahren »betreute« er den Quai des Orfèvres für eine Pariser Zeitschrift, eine Presseagentur und rund zwanzig Provinzblätter.

Er war der Einzige, der sich noch so kleidete, wie man es aus Boulevardstücken der Jahrhundertwende kannte, außerdem baumelte ein Monokel an einem breiten schwarzen Band auf seiner Brust, das er allerdings fast nie benutzte. Ob es ihm seinen Spitznamen eingebracht hatte?

»Den Kopf haben sie noch nicht herausgefischt?«, fragte er.

»Soweit ich weiß, nein.«

»Ich habe gerade mit Judel telefoniert, der sagt dasselbe. Wenn Sie etwas Neues erfahren, Herr Kommissar, denken Sie an mich!«

Er nahm wieder auf seiner Bank Platz, und Maigret setzte seinen Weg zum Büro des Chefs fort. Dort stand das Fenster offen, und man sah die Péniches auf der Seine vorbeiziehen. Die beiden Männer plauderten etwa zehn Minuten.

Als der Kommissar sein eigenes Büro betrat, lag eine Notiz auf seiner Schreibtischunterlage, und er wusste sofort, von wem sie stammte. Wie vermutet bat Richter Coméliau dringend um einen Anruf, sobald der Kommissar wieder an seinem Platz wäre.

»Hier Kommissar Maigret, Herr Richter.«

»Ich grüße Sie. Sie kommen vom Kanal?«

»Nein, aus der Rechtsmedizin.«

»Ist Doktor Paul da?«

»Er untersucht gerade die inneren Organe.«

»Ich nehme an, die Leiche ist noch nicht identifiziert.«

»Solange wir den Schädel nicht haben, ist damit auch kaum zu rechnen. Aber vielleicht kommt uns ja ein glücklicher Zufall zu Hilfe …«

»Genau darüber wollte ich mit Ihnen sprechen. Normalerweise ist ja die Identität des Opfers bekannt, und man weiß mehr oder weniger, wie der Hase läuft. Können Sie mir folgen, Maigret? In diesem Fall allerdings gibt es nicht den Hauch einer Idee, von wem morgen, übermorgen oder in einer Stunde die Rede sein könnte. Das öffnet doch jedweder Überraschung, auch der peinlichsten, Tür und Tor. Wir sollten da mit außerordentlicher Vorsicht zu Werke gehen.«

Coméliau hob die Silben deutlich voneinander ab und hörte sich selbst beim Reden zu. Alles, was er tat oder sagte, war von »außerordentlicher« Bedeutung.

Die meisten Untersuchungsrichter beschäftigen sich erst dann mit einem Fall, wenn die Kriminalpolizei ihn entwirrt hat. Coméliau dagegen wollte die Erhebungen von Anfang an in die Hand nehmen, was wohl hauptsächlich an seiner Angst vor Komplikationen lag. Sein Schwager war ein Politiker mit Zukunft, einer der wenigen Parlamentarier, die man in fast allen Ministerien antrifft.

»Sie müssen schon verstehen, dass ich mich seinetwegen in einer diffizileren Situation befinde als jeder andere Beamte«, pflegte Coméliau zu sagen.

Mit dem Versprechen, ihn jedes Mal anzurufen, wenn es auch nur die geringste Neuigkeit gab, auch abends, auch zu Hause, konnte Maigret sich endlich loseisen. Er überflog seine Post und schaute dann im Büro der Inspektoren vorbei, um verschiedene laufende Fälle zu delegieren.

»Heute ist doch Dienstag?«

»Ja, Chef.«

Wenn Doktor Paul mit seinen ersten Vermutungen recht hatte und die Leiche seit etwa achtundvierzig Stunden im Canal Saint-Martin lag, musste das Verbrechen am Sonntag stattgefunden haben, vermutlich abends oder nachts, denn es ist nicht sehr wahrscheinlich, dass jemand am helllichten Tag und keine fünfhundert Meter von einer Polizeiwache entfernt verdächtige Pakete in einen Kanal wirft.

»Bist du’s, Madame Maigret?«, scherzte er, als er seine Frau am Apparat hatte. »Ich komme nicht zum Mittagessen. Was hätte es denn gegeben?«

Hammeleintopf. Darum tat es ihm nicht leid, ohnehin zu schwer für diesen Frühlingstag.

Er rief Judel an.

»Nichts Neues?«

»Victor isst gerade etwas auf seinem Boot. Wir haben jetzt den ganzen Körper, bis auf den Kopf. Victor will wissen, ob er weitermachen soll.«

»Selbstverständlich.«

»Meine Leute sind an der Arbeit, haben aber noch nichts Konkretes. In einer Bar in der Rue des Récollets gab es Sonntagabend eine Schlägerei. Nicht bei Popaul, weiter weg, Nähe Faubourg Saint-Martin. Eine Concierge jammert, dass ihr Mann verschwunden ist, aber der war seit einem Monat nicht mehr zu Hause, und die Personenbeschreibung passt auch nicht.«

»Ich komme wahrscheinlich nachmittags bei euch vorbei.«

Bevor er in die Brasserie Dauphine essen ging, schaute er noch einmal ins Inspektorenzimmer.

»Kommst du, Lapointe?«

Natürlich brauchte er den jungen Inspektor nicht, um an seinem Stammplatz in dem kleinen Restaurant an der Place Dauphine Mittag zu essen. Und warum nahm er ihn trotzdem mit? Das beschäftigte ihn, während sie schweigend den Quai des Orfèvres entlanggingen. Er musste lächeln, als ihm einfiel, wer ihm diese Frage schon einmal gestellt hatte: sein Freund Pardon, Arzt in der Rue Popincourt, bei dem er und seine Frau einmal im Monat zum Essen waren.

»Könnten Sie mir erklären, Maigret«, hatte ihn Pardon eines Abends ganz im Ernst gefragt, »warum Polizisten in Zivil, genau wie Klempner, immer zu zweit auftreten?«

Das war ihm nie aufgefallen, aber er musste zugeben, dass es stimmte. Bei seinen Ermittlungen war fast immer einer seiner Inspektoren an seiner Seite.

Er kratzte sich am Kopf.

»Der wichtigste Grund dafür stammt vermutlich aus einer Zeit, in der die Straßen von Paris unsicher waren und man besser zu zweit unterwegs war, wenn man sich in gewisse Viertel wagte, vor allem nachts.«

Das traf teilweise immer noch zu, bei einer Verhaftung zum Beispiel oder einem Lokaltermin in zweifelhaften Gegenden. Aber Maigret dachte weiter.

»Es gibt noch einen Grund, und der betrifft auch die Verhöre am Quai des Orfèvres: Wenn ein Polizist mit dem Verdächtigen allein ist, kann dieser später, falls ihm etwas rausgerutscht ist, sein Geständnis widerrufen. Wird seine Aussage jedoch von einem zweiten Polizisten bestätigt, hat das für die Geschworenen mehr Gewicht.«

Das erklärte die Sache schon ganz gut, aber Maigret war noch nicht zufrieden.

»Und in der Praxis ist es fast unumgänglich. Im Zuge einer Beschattung zum Beispiel muss man vielleicht telefonieren, darf aber die Zielperson nicht aus den Augen lassen. Oder diese betritt ein Gebäude mit mehreren Ausgängen.«

»Wenn man mir mehrere Gründe liefert, neige ich zu der Vermutung, dass keiner allein hinreichend ist«, wandte Pardon lächelnd ein.

Worauf Maigret erwiderte:

»Dann kann ich ja einfach nur für mich sprechen: Ich lasse mich fast immer von einem Inspektor begleiten, weil ich sonst fürchte, mich zu langweilen.«

Von diesem Gespräch erzählte er Lapointe nichts, denn man soll die Jugend nicht durch Zweifel verunsichern, und in Lapointe loderte noch dieses heilige Feuer. Das Mittagessen verlief angenehm und friedlich, andere Inspektoren und Kommissare gingen vorbei, vier oder fünf aßen ebenfalls hier.

»Glauben Sie, dass der Kopf noch im Kanal liegt und wir ihn finden werden?«, fragte Lapointe.

Zu seiner eigenen Überraschung schüttelte Maigret den Kopf. Dabei hatte er nie darüber nachgedacht. Er hätte auch nicht erklären können, woher sein Gefühl kam, dass Victor vergebens im Schlick des Canal Saint-Martin wühlte.

»Wie hätte man ihn sonst loswerden können?«

Woher sollte er das wissen? Man hätte ihn in einem Koffer bei der Gepäckaufbewahrung der nahe gelegenen Gare de l’Est oder der auch nicht viel weiter entfernten Gare du Nord abgeben können. Oder ihn an eine beliebige Adresse in der Provinz verschicken, vielleicht mit einem der vielen riesigen Transporter, die in einer Seitenstraße des Quai de Valmy standen. Maigret sah die rot-grünen Laster mit der Aufschrift Transports Zénith – Roulers et Langlois oft quer durch die Stadt in alle Himmelrichtungen fahren, aber erst jetzt war ihm klar, wo ihre Zentrale lag: in der Rue Terrage, am Kanal. Morgens standen dort manchmal mehr als zwanzig am Straßenrand.

Offenbar hatte er noch keine konkrete Idee. Der Fall hatte sein Interesse geweckt, nicht aber seine Leidenschaft. Und das Interesse rührte vor allem daher, dass er schon lange nicht mehr am Kanal zu tun gehabt hatte. In seinen Anfangsjahren hatte er jede Straße des Viertels in- und auswendig gekannt, genauso wie viele der Schatten, die abends an den Hausmauern entlanghuschten.

Die beiden Polizisten saßen noch am Tisch und tranken ihren Kaffee, als Maigret am Telefon verlangt wurde. Es war Judel.

»Ich bin mir nicht sicher, ob es nötig ist, Sie zu stören, Chef. Von einer Spur kann man eigentlich noch gar nicht sprechen. Aber einem meiner Leute, Blancpain, den ich in der Nähe des Tauchers postiert hatte, ist vor etwa...

| Erscheint lt. Verlag | 25.11.2021 |

|---|---|

| Reihe/Serie | Georges Simenon |

| Georges Simenon. Maigret | |

| Übersetzer | Brigitte Große |

| Verlagsort | Zürich |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Krimi / Thriller / Horror ► Krimi / Thriller |

| Schlagworte | 10. Arrondissement • Körperteile • Maigret • Neuübersetzung • Opfer • Spürsinn |

| ISBN-10 | 3-311-70285-9 / 3311702859 |

| ISBN-13 | 978-3-311-70285-6 / 9783311702856 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 612 KB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich