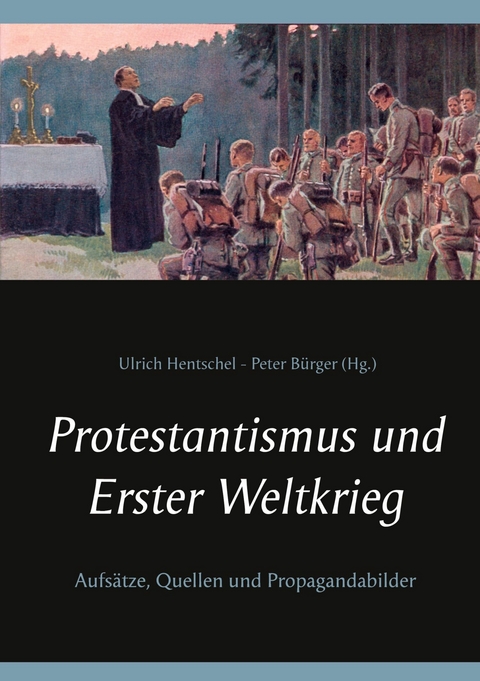

Protestantismus und Erster Weltkrieg (eBook)

440 Seiten

Books on Demand (Verlag)

978-3-7534-8355-9 (ISBN)

Mit Jesus

in den Schützengraben

Die Kirchen und der 1. Weltkrieg106

HERBERT KOCH

Die große Diskrepanz

„Für den Theologen hatte man nichts als mitleidige Skepsis.“ Die bürgerliche gebildete Welt der wilhelminischen Zeit wird mit diesen Worten in der Biographie Adolf von Harnacks aus der Feder seiner Tochter Agnes von Zahn-Harnack charakterisiert. Als Student in Leipzig in den 1870er Jahren wurde Harnack – später einer der großen Köpfe des Protestantismus – damit konfrontiert. „Was, gehören Sie auch zu jener Unglücksbande?“, sei er einmal gefragt worden. Und von Professor Karl Bonhoeffer, Chef der Neurologie an der Charité, weiß man, dass er den Entschluss seines Sohnes Dietrich, Theologie zu studieren, mit der Begründung missbilligte, sein Sohn sei dafür zu intelligent.

Nicht anders sah es auf der unteren Ebene der Klassengesellschaft des Kaiserreichs aus: 1878 versuchte der Berliner Hofprediger Adolf Stoecker als Kampfmaßnahme gegen die Sozialdemokratie eine „Christlich-soziale Arbeiter-Partei“ zu gründen. Die Berliner „Freie Presse“ durchschaute die Absicht und bezeichnete es als Leitmotiv der Gründungsversammlung, aus der Not und Verzweiflung der Fabrikarbeiter einen „Raubzug für die schwarze Rotte säulenheiliger Priesterknechte“ zu machen. „Noch nie ist dem intelligenten, arbeitenden und gewerbsfleißigen Volke Berlins eine größere Beleidigung zugefügt worden“. Stoeckers Versuch wurde ein Fehlschlag.

Diese Beispiele belegen eine große Diskrepanz zwischen dem privilegierten Status der Kirchen als Staatskirchen und ihrem tatsächlichen gesellschaftlichen Ansehen und Einfluss.

Befreiung aus der Randexistenz

Der Kriegsbeginn von 1914 kam für die Kirchen wie gerufen als ein sehr willkommenes Heilmittel gegen ihren chronischen Bedeutungsverlust. Geradezu triumphierend schreibt 1915 der Gießener evangelische Professor für praktische Theologie Martin Schian: „Das deutsche Volk braucht seine Kirche. Will das noch jemand leugnen? Vor dem Krieg gab es Leute, die es bezweifelten oder bestritten. Das Volk sei über die Kirche hinausgewachsen. Die Kirche könne seiner freien Entwicklung nichts mehr bieten. Sie habe sich zudem das Vertrauen weiter Schichten des Volks durch ihren Zusammenhang mit dem Staat verscherzt. … Wenn auch inzwischen der Eifer des Kirchenbesuchs vielerorts wieder nachgelassen hat: jene ersten Kriegsmonate haben gelehrt, dass eine gewaltige Lücke klaffen würde, wenn unsere Kirchen nicht dastünden und riefen: Unser Volk braucht die Kirche!“

Durchaus berechtigt gebraucht der protestantische Hochschullehrer hier den Plural „unsere Kirchen“. Denn auch die katholische Kirche in Deutschland erlebt sich mit historischer Perspektive als wiedererstarkend. Insbesondere erfasst sie den Kriegsbeginn als einzigartige Gelegenheit, ihre nationale Zuverlässigkeit überzeugend unter Beweis zu stellen. Wegen ihrer Bindung an Rom stand diese ja stets latent infrage.

Mit Jubelstimmung wurde der Kriegsbeginn in den europäischen Hauptstädten begrüßt. „Er ging aus dem Geist der Zeit, aus den Begriffen, in denen die Leute dachten, aus dem Stil, in dem sie lebten, stimmig hervor.“ So der Historiker Golo Mann. Und weiter: „Es war kein Wunder, dass er kam. Es war eines, dass er so lange nicht gekommen war. Darum die Freude“. Die Kirchen wussten die Freude zu teilen. Pazifistische Stimmen, die es ohnehin nur in geringer Zahl gab, waren chancenlos. Mit einem Schlage sahen die Kirchen sich aus ihrer gesellschaftlichen Randexistenz befreit. Zur leidenschaftlichen Hingabe nämlich an die Aufgabe einer theologisch-religiösen Sinngebung des historischen Geschehens. In einer vorgeblich für den Kriegserfolg unentbehrlichen Rolle konnte man sich damit präsentieren. Eine spezielle Literaturgattung wurde dafür zum Hauptmedium: Theologisches in Heftchenform, herstellbar in hoher Auflage und mit Mengenrabatt sehr preiswert zu vertreiben. Besonders engagiert dabei die „Volksschriften zum großen Krieg“ aus dem Verlag des Evangelischen Bundes in Berlin.

Die vieldiskutierte Kriegsschuldfrage ist in diesen Schriften theologisch von vornherein geklärt: „Nicht unsere Sünde, wohl aber unsere vielbeneidete Tüchtigkeit war die Ursache dieses Krieges“. Gericht Gottes über die moralisch schuldbeladenen Feinde des Deutschen Reiches ist er. Aber nicht über sie allein. Pure Selbstgerechtigkeit kann Theologie in kirchlicher Tradition sich nicht leisten, ist auch nicht in ihrem Interesse. Zur Frage, ob die Opfer und Schrecken des Krieges nicht auch ein Gottesgericht über Deutschland sind, heißt es deshalb in einem Heft der „Volksschriften“ aus der Feder eines Elberfelder Pfarrers unter dem Titel „Die Sprache Gottes im Weltkrieg“: „Das ist keine Frage: Wir hatten die Zuchtrute Gottes wirklich reichlich verdient. Ein Sturm musste dreinfahren und die Luft reinigen. Unser Volk hatte weit und breit seines Gottes vergessen. Tausende und Abertausende rühmten sich, nicht nur außerhalb des Schattens der Kirche, nein ohne Gott leben und sterben zu wollen“. Die wahre Bedeutung der Kirche bringt er also ganz neu zur Geltung, der gottgewollte Sturm des Krieges, der so dringend „dreinfahren“ musste.

Die „Gesinnung Jesu“

Allerdings stellte sich dieser klaren Bejahung des Krieges doch ein nicht unerhebliches Problem. Es resultierte daraus, dass es innerkirchlich eine beachtliche religiöse und theologische Strömung gab, die wesentlich auf die Person und Verkündigung des historischen Jesus von Nazareth bezogen war. Wie war dessen Gewaltlosigkeit mit Kriegsbejahung zu vereinbaren? Und wie mit dem Soldatentum vor allem seine „Bergpredigt“ mit ihrem Lobpreis der Friedfertigen und ihrer Aufforderung sogar zur Feindesliebe? Da war die Auslegungskunst der Theologen herausgefordert. Und man wusste sich dem zu stellen.

In einer dreimal aufgelegten Schrift „Der Krieg und die Jünger Jesu“ übernahm u.a. Ludwig Ihmels diese Aufgabe, die er als „Beratung der Gemeinde Jesu“ bezeichnete. Er war Theologieprofessor in Leipzig und nach dem Krieg Sächsischer Landesbischof. Für die kritischen Rückfragen der „Jünger Jesu“ ist er nicht einfach ohne Verständnis: „Sind die Forderungen der Bergpredigt äußerlich zu erfüllen, so wird durch sie alles, was Krieg heißt, verboten“. Aber so ist es ja doch nicht. Äußerliche Erfüllung ist nicht gemeint. Denn Jesus ist ja kein Kasuistiker. Und so kann doch „kein Zweifel sein, das Jesus überall in der Bergpredigt (nur) auf entsprechende Gesinnung bei den Seinen drängen will“.

Noch genauer beschreibt das in einer anderen Schrift der Oberlehrer und promovierte Theologe Hermann Schuster: „ Jesus will nicht unser Handeln gesetzlich binden; er will nur an unsere Gesinnung die höchste Anforderung stellen: unsere Gesinnung soll frei werden von jeglichem Wunsch nach Rache und Vergeltung, soll stets mit unbedingter Liebesbereitschaft erfüllt sein“. Mit anderen Worten: auf seine Feinde schießen darf man selbstverständlich, nur hassen darf man sie nicht. An Kurt Tucholsky kann man an dieser Stelle erinnern, der von der „Widerwärtigkeit“ sprach, „mit der die Priester aller drei Konfessionen ihre Bibeln so lange drehten und wendeten, bis unten der Spruch herausfiel: ‚Du sollst töten‘“.

Da dies nun auch mit der Erkenntnis fundiert ist, dass der Jesus der Bergpredigt nur als ein reiner Gesinnungsethiker richtig verstanden ist, kann man sogar mit ihm als Vorbild in den Krieg ziehen: „Begleiten soll uns das Vorbild Jesu, seine Liebe, seine Tapferkeit, sein Glaube“. Den Autor dieser Zeilen konkret in den Schützengraben und ins Artilleriefeuer begleiten muss das Jesusvorbild allerdings nicht. Er steht nur an der „Heimatfront“. Die aber gilt als ebenso wichtig. An ihr wie „im Felde“ wird zum meist zitierten Bibelwort in den Kriegspredigten das Jesus zugeschriebene Wort des Johannesevangeliums: „Niemand hat größere Liebe als die, dass er sein Leben lässt für seine Freunde“ (Joh 15,13).

Mehr und mehr und in vielfältigen Varianten musste dieses Leitmotiv allerdings gepredigt werden, als der Krieg anders verlief als erwartet. Als er sein ganzes Grauen offenbarte, wie es Erich Maria Remarque in seinem Reportageroman „Im Westen nichts Neues“ festgehalten hat. Wie sich 1916 die Lage darstellte, hat Christian Graf von Krockow in „Die Deutschen in ihrem Jahrhundert“ so beschrieben: „Als die Fronten im herbstlichen Schlamm erstarrten, enthüllte der Krieg erst sein wahres Gesicht, ganz ohne Glanz und Gloria. Hüben wie drüben die Soldaten in die Erde gekrallt, in die Schützengräben gebannt, hinterm Stacheldraht verschanzt, in jeder Minute ihrer Verstümmelung, des Sterbens gewärtig, im Trommelfeuer der Artillerie, in den Blutmühlen der Materialschlachten, im unendlichen Ringen um ein paar Meter zerwühlten Bodens, dennoch ausharrend Tag und Nacht, durch die Winter und Sommer,...

| Erscheint lt. Verlag | 19.1.2021 |

|---|---|

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Geisteswissenschaften |

| ISBN-10 | 3-7534-8355-9 / 3753483559 |

| ISBN-13 | 978-3-7534-8355-9 / 9783753483559 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 7,8 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich