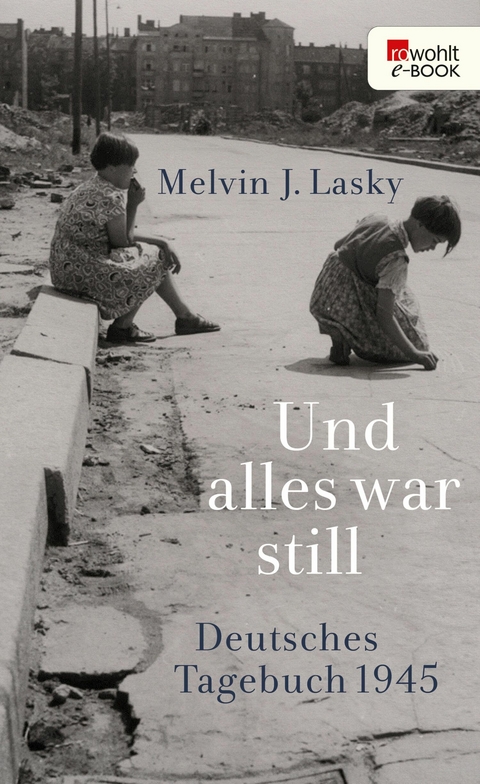

Und alles war still (eBook)

496 Seiten

Rowohlt Verlag GmbH

978-3-644-11921-5 (ISBN)

Melvin Lasky, geboren 1920 und Sohn polnischer Juden, lebt in New York, als er 1943 als «Combat Historian» in die US-Army einberufen wird. Ein Jahr darauf bereist er das kriegszerstörte Deutschland. Nach der Kapitulation prägt er als Kulturbeauftragter der amerikanischen Besatzung in Berlin das intellektuelle Leben entscheidend mit. Er gründet die Zeitschrift «Der Monat» und wird damit zu einem der bedeutendsten Publizisten der Nachkriegszeit. 2004 stirbt er in Berlin. Sein Tagebuch wird von dem Historiker Wolfgang Schuller herausgegeben, der ein langjähriger Freund der Familie Lasky ist.

Melvin Lasky, geboren 1920 und Sohn polnischer Juden, lebt in New York, als er 1943 als «Combat Historian» in die US-Army einberufen wird. Ein Jahr darauf bereist er das kriegszerstörte Deutschland. Nach der Kapitulation prägt er als Kulturbeauftragter der amerikanischen Besatzung in Berlin das intellektuelle Leben entscheidend mit. Er gründet die Zeitschrift «Der Monat» und wird damit zu einem der bedeutendsten Publizisten der Nachkriegszeit. 2004 stirbt er in Berlin. Sein Tagebuch wird von dem Historiker Wolfgang Schuller herausgegeben, der ein langjähriger Freund der Familie Lasky ist. Wolfgang Schuller, geboren 1935, wurde als Jurist ausgebildet und studierte anschließend Altertumswissenschaften. Von 1972 bis zu seiner Emeritierung 2004 war er Professor für Alte Geschichte, seit 1976 an der Universität Konstanz. Seine Forschungsschwerpunkte sind die griechische Antike und die DDR-Geschichte. Er war Mitarbeiter der Enquetekommissionen des Deutschen Bundestags zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. Zahlreiche Veröffentlichungen, u.a. «Geschichte und Struktur des politischen Strafrechts der DDR» (1980), «Griechische Geschichte» (1980), «Kleopatra» (2006), «Das Sichere war nicht sicher. Die erwartete Wiedervereinigung» (2006) sowie «Die Welt der Hetären» (2008).

Tagebuch 1945

In mancher Hinsicht ist es gut, wieder im Camp zu sein. Nicht, dass ich mich sicher oder nützlich fühlte, aber schließlich wird hier die Richtung vorgegeben, an die ich mich im Dienst halten muss. Mir ist nicht ganz klar, ob ich damit aus der Realität fliehe oder in sie eintauche. Doch «die Realität», das war immer eine schlichte und naive Formel. Das Leben bietet eine Vielfalt von Realitäten: Wir stellen uns nur solchen, für die wir mutig oder neugierig genug sind oder die uns aufgezwungen werden. Das hat leider zwangsläufig missliche Folgen. So könnte man versucht sein, die alte fahle Bücherwelt zugunsten der lebendigeren, wenn auch gröberen Gemeinschaft alltäglicher Männer abzulehnen. Das mag richtig, aber auch unfair sein. Nach Hause zu kommen, war für mich jedes Mal eine schlimme, verwirrende Erfahrung. Im Aussehen war ich wohl fast unverändert, und geredet habe ich auch ungefähr wie sonst. Doch ich habe nie das gesagt, was ich am dringendsten hätte sagen wollen und müssen, und mich nie so verhalten, wie mir wirklich zumute war. Das klingt vielleicht allzu theatralisch, aber womöglich will ich es so. Wir leben jeden Augenblick allein, und alle Versuche, private innere Erfahrungen mitzuteilen, haben etwas Melodramatisches. Wir verwandeln eine einsame Träumerei oder Verzweiflung in eine öffentliche anrührende Stimmung und ziehen arrogantes Selbstvertrauen aus der verhaltenen Kraft einer neuen Sicht. Glücklich sein kann möglicherweise nur ein ausdrucksstarker Schauspieler oder Poseur, der sich in seiner Rolle selbst darstellt. So bringt er sein persönliches Drama zum Ausdruck und ist erlöst von Sprachlosigkeit und triefendem Selbstmitleid. Mit der Rückkehr an diesen Ort fand ich mich jedenfalls auf jener Bühne wieder, die mir vertraut ist. Die Großstadt, die ich früher mit jugendlich romantischem Stolz geliebt hatte, kam mir jetzt schäbig und unwohnlich vor. Die elementaren Alltäglichkeiten des Straßenverkehrs und der Kommunikation waren sinnlos bis abstoßend. Meine Bücher verwirrten mich, und mein altes Traumbild vom Forschen und Schreiben in stillen Bibliotheken war schmerzhaft fremd und bedeutungslos geworden. Jetzt bin ich wieder in einem vertrauten Gebäude – nicht in einer dämmerigen Wohnung in einem beliebigen Mietshaus, wo man arbeitet und hofft und schläft, ohne den Ort zu verstehen oder auch nur zu sehen, sondern in einer Kaserne, die hier wie an jedem anderen Armeestützpunkt und in jedem anderen Camp dieser automatisierten Masse nach der gleichen Norm gebaut ist und ihrerseits jede Routine und alle menschlichen Regungen in der Institution Armee in eine Norm presst. Hier sieht die Latrine aus wie in allen Kasernen, mit ihren vier Sitzen an den Seiten und einem in der Ecke, ihren verschmierten Spiegeln über schmutzigen Waschbecken, dem kleinen kalten Raum mit den Duschen. Man kann nach Norden oder Süden fahren, aber die Latrine ist überall die gleiche, sie erinnert immer wieder heimelig und stark ans erste Mal: Man saß angespannt und verlegen (und verstopft) auf dem Sitz oder wurde zum Putzkommando eingeteilt und schrubbte morgens Schüsseln und Becken, hörte halb angewidert, halb fasziniert endlosem vulgärem und obszönem Gerede zu. In der Latrine begann das «neue Leben», symbolisch genug mitten unter Nackten (nicht zu vergessen, wie beklommen man beim ersten kollektiven Entkleiden war!) und animalischer Notdurft. Wenn man irgendetwas über «die Menschen» oder «das Leben» lernen will, muss man von Grund auf beginnen. Und wenn es mir ernst wäre mit der Weise, wie wir jetzt leben, müsste ich meinen homo novus hier platzieren, auf dem Holzsitz einer Toilette ohne Spülung. Mir fällt wieder der Mann ein, der beim Rasieren sang und jedes Mal, wenn er sich schnitt, leise fluchte, aber froh war, den Tag beim Rollkommando hinter sich zu haben. «O, ich treff dich im Garten», säuselte er, Vers für Vers sorgfältig rezitierend, «im Tale des Mondes.» Plötzlich hielt er inne, legte die Rasierklinge aus der Hand, drehte sich zu uns um und brüllte: «Also wirklich, verdammt noch mal, hört euch diesen Scheißdreck an. Diese beschissenen Worte!» Das habe ich mir genau gemerkt – offenbar hatten Soldaten ihre eigenen Erleuchtungen, vielleicht auf dem Schlachtfeld und mit Sicherheit in der Latrine. Ich stellte mir vor, immer mehr Menschen würden unser Vokabular zum ersten Mal hören und wären überrascht oder entrüstet. (Natürlich handelte es sich nicht nur um Worte, sondern um einen gründlichen Umsturz. Große, bequeme Mythen würden entlarvt werden müssen. Aber wer könnte ohne Maske oder Mythos ein dermaßen schäbiges, seelenloses Trauerspiel von einem Leben aushalten?) Ein Problem, eine schwierige Lage. Aber dies ist ein kleiner Einblick in die Welt, die ich inzwischen kennengelernt habe und deren Teil ich bin.

Traf ein, machte Meldung und habe ein paar Tage, um mich zu «lokalisieren». Also: Lunéville ist ein kleiner französischer Ort, grau, kalt und auf den ersten Blick fast ausgestorben. Laut Reiseführer hatte er (einst) dreiundzwanzigtausend Einwohner und befand sich «mitten in einem weiten, schönen Tal». Kann ja sein. Jetzt scheint die Stadt nur noch wenige Einwohner und kaum etwas von allgemeinem Interesse zu haben. Selbst die hübsche Theorie, dass der Name des Ortes auf einen Dianakult deutet, einen Kult der Mondgöttin der gallo-römischen Zeit, überzeugt nicht mehr. Angeblich ist der Name eine Zusammensetzung aus keltischen Wörtern: «Llun» bedeute gesund, und «ville» Wohnort. (Ich dagegen bin nicht gesund, sondern erkältet und möchte nur wieder einen klaren Kopf bekommen, alles andere interessiert mich wenig.)

Zu meiner Überraschung lag ein Exemplar von Arthur Youngs «Reisen durch Frankreich» herum, und mehr noch erstaunte und amüsierte mich sein Tagebucheintrag vom Juli 1789: «Abends reiste ich nach Lunéville. Die Gegend um Nancy ist angenehm … Lunéville hat keine Industrie und ist folglich sehr arm … Ich befand mich ganz und gar nicht wohl. Auf die gestrige Hitze war nämlich nach einem Gewitter eine kalte Nacht gefolgt; ich hatte mich, ohne es zu wissen, bei offenen Fenstern niedergelegt und mich, wie ich in allen Knochen spürte, erkältet …» Young blieb nur so lange in der Stadt, bis er bei seinem Gastgeber einer Miss Blake aus New York begegnete, «einer schönen, angenehmen Amerikanerin», die eine sonderbare Vergangenheit hatte (sie wurde von einem französischen Offizier auf Santa Domenica gefangen genommen, heiratete ihn, kehrte mit ihm nach Lothringen zurück und gründete dort eine Familie).

Ich habe die Thronfolgen nicht im Einzelnen im Kopf, aber soviel ich sehe, war Leopold König von Polen und Herzog von Lothringen, und er wählte als Erster Lunéville zur Residenz. 1703 bis 1706 begann Boffrand in seinem Auftrag mit dem Bau des großen Schlosses, das er unter König Stanislaus vollendete. Dieser starb dort am 23. Februar 1766. In der Kirche Saint-Jacques steht ein riesiges Grabmal mit seinem Namen, also lagern darunter wohl seine sterblichen Überreste. Auch die Kirche stammt aus dem achtzehnten Jahrhundert – ein skurriles Rokokoprodukt. Das Schloss ist riesig und jetzt auf schreckliche Weise eindrucksvoll. «Malgré sa transformation en caserne», heißt es in einer älteren Anmerkung, «il conserve une grande allure …». (Trotz seiner Umwandlung in eine Kaserne bewahrt es eine majestätische Aura.) Das war offenkundig vor der Herrschaft der GIs. Jetzt haben Panzer, Lastwagen, Artillerieteile die einst schöne Promenade des Bosquets in einen Parkplatz verwandelt. Fernmeldekabel wickeln sich um Hals und Glieder der seltsamen pseudorömischen fragmentarischen Statuen im Garten. In der Anmerkung heißt es weiter, das Schloss beherberge eine «schöne» französische Kavalleriedivision, «dont les 2500 cheveaux donnaient à la ville la plus pittoresque animation» (deren zweitausendfünfhundert Pferde der Stadt eine äußerst malerische Atmosphäre verleihen). Jetzt beherbergt es eine wenig schöne US-Kampfdivision, und für die malerische Atmosphäre sorgen Wäscheleinen mit Unterhosen, Küchen auf Rädern und klapperndes Kochgeschirr sowie Scharen von armseligen schmutzigen kleinen Kindern, die im Hof neben der Statue von General Lasalle stehen und lauthals um Schokolade und Kaugummi betteln.

Wir wohnen in einem düsteren Quartier, einem verfallenen alten Haus an den Bahngleisen, das mit minimalem Aufwand hergerichtet und vergeblich zum Verkauf angeboten wurde. An der Mauer hängt noch das verblichene, abblätternde Schild, auf dem es als «une belle maison» angepriesen wird. Ich wanderte durch ein paar Straßen im Stadtzentrum. Die Place Léopold ist der Hauptplatz, ungefähr zwei Häuserblöcke lang und halb so breit, bepflanzt mit Bäumen, deren obere Äste waagerecht wachsen und im Sommer sicher ein grünes Blätterdach über dem schönen Platz bilden. Straßennamen wie üblich, aber für mich immer noch zum Staunen: Rue Gambetta, Rue Carnot und besonders Rue René Basset: Welche amerikanische Kleinstadt hätte in ihm mehr als einen Spinner gesehen, der lange Listen in altem Chinesisch aufstellt? Professor Bassets Straße war kurz und fiel, genau wie die nach dem Dichter Charles Guérin benannte Avenue, vor allem wegen der vielen dezenten kleinen Aushänge neben den Türklingeln auf, die die Sprechstunden der «sage-femmes» anzeigten. Wahrsagerinnen! Und wieder dachte ich an zu Hause, wo solche Dienste auf dem Jahrmarkt oder in leerstehenden alten Läden mit grellbunten...

| Erscheint lt. Verlag | 24.10.2014 |

|---|---|

| Nachwort | Wolfgang Schuller |

| Übersetzer | Christa Krüger, Henning Thies |

| Zusatzinfo | Zahlr. s/w Abb. |

| Verlagsort | Hamburg |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Sachbuch/Ratgeber ► Geschichte / Politik ► Zeitgeschichte ab 1945 |

| Geisteswissenschaften ► Geschichte | |

| Schlagworte | Autobiographie • Deutschland • kriegsreportage • Nationalsozialismus • Zweiter Weltkrieg |

| ISBN-10 | 3-644-11921-X / 364411921X |

| ISBN-13 | 978-3-644-11921-5 / 9783644119215 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,8 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich