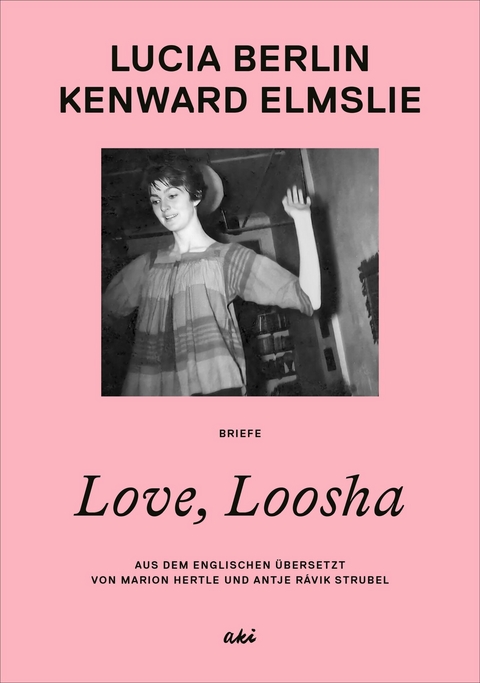

Love, Loosha (eBook)

336 Seiten

AKI Verlag

978-3-311-70560-4 (ISBN)

KENWARD ELMSLIE, 1929-2022, war Autor, Performer, Librettist und Verleger, verbunden mit der New York School. Er war Textdichter am Broadway und veröffentlichte u?ber 30 Bu?cher mit Poesie und Prosa. Elmslie gru?ndete das Z Magazin und Z Press, einen Verlag, der Kunst und Literatur unter einem Dach vereinte.

KENWARD ELMSLIE, 1929–2022, war Autor, Performer, Librettist und Verleger, verbunden mit der New York School. Er war Textdichter am Broadway und veröffentlichte über 30 Bücher mit Poesie und Prosa. Elmslie gründete das Z Magazin und Z Press, einen Verlag, der Kunst und Literatur unter einem Dach vereinte.LUCIA BERLIN, 1936–2004, schrieb im Laufe ihres Lebens 77 Erzählungen, wovon die meisten in den achtziger und neunziger Jahren veröffentlicht wurden. Dennoch war sie zu Lebzeiten kaum bekannt. Durch ihre Wiederentdeckung 2015 mit dem Band A Manual for Cleaning Women, der auf Anhieb ein New-York-Times-Bestseller wurde, fand sie endlich die weltweite Anerkennung, die ihr gebührt. Die 2016 unter dem Titel Was ich sonst noch verpasst habe veröffentlichte Auswahl daraus stand zehn Wochen auf der Spiegel-Bestsellerliste. 2017 folgte der zweite Band Was wirst du tun, wenn du gehst. Kurz darauf erschienen 22 weitere Erzählungen – Abend im Paradies – sowie Lucia Berlins Memoir Welcome Home, beide in der Übersetzung von Antje Rávik Strubel.

Vorwort Lucia Berlins Briefe

Antje Rávik Strubel

Briefe bewunderter Schriftstellerinnen und Schriftsteller öffnen mehr als eine Tür. Sie erlauben den zuweilen intimen Einblick in eine Privatsphäre, zu der es oft nur einen literarisch vermittelten Zugang gibt. Das Lesen solcher Briefe erscheint mir zugleich heilig und frivol, beglückend und beschämend. Mein Interesse kommt mir ungebührlich vor wie die Zudringlichkeit eines Paparazzo, dann wieder notwendig wie die liebevolle Neugier einer Verwandten. Denn die Briefeschreiberin hat mich durch ihre literarische Sprache, ihre Art zu erzählen und ihre Sicht auf die Welt zuvor bereits auf eine Weise berührt, die den Menschen in meinem Umkreis nicht immer möglich ist. Schon ihre Abwesenheit und Unverfügbarkeit machen mich leichter berührbar. Und für die Dauer des Lesens bin ich tatsächlich auch die (einzige) Empfängerin von Briefen, in denen sich mir jemand unverstellt und unverblümt zu erkennen gibt, Sorgen, Sehnsüchte und Ängste mit mir teilt, sodass ich, auch wenn ich die Antwortbriefe schuldig bleiben muss, am Ende meine, sagen zu können: Ja, wir haben einander gut gekannt. Jedenfalls solange es sich nicht um Schriftsteller handelt, die bereits beim Briefeschreiben an den Nachruhm denken, jedes Wort auf Gewicht und Wirkung hin überprüfen und also schon zu Lebzeiten nicht ihre Briefpartnerin, sondern vor allem sich selbst meinen. Zu ihnen gehörte Lucia Berlin nicht. Ruhm war ihr zu spät vergönnt. Erst nach ihrem Tod im Jahr 2004 wurde sie einem größeren Publikum bekannt.

Ab den sechziger Jahren veröffentlichte sie ihre Erzählungen zunächst verstreut in Zeitschriften. Einen Roman hatte sie da bereits geschrieben, der ihr allerdings in Mexiko gestohlen worden war. Einen weiteren hatte sie verbrannt, zu ihrem späteren Bedauern. 1977 erschien ihr erster eigener Erzählband in einem kleinen Verlag. Sieben weitere Bände folgten, die letzten drei bei Black Sparrow Press. Dieser Verlag, in den sechziger Jahren gegründet, brachte unter anderem Werke von Charles Bukowski oder Paul Bowles heraus. Auch Beat-Autoren wie Jack Kerouac publizierten dort, der Black-Mountain-Dichter Robert Creeley und der Autor und Künstler Fielding Dawson. Doch erst 2015 kam der von ihr lang erhoffte und nicht mehr erlebte Durchbruch. Im renommierten New Yorker Verlag Farrar, Straus & Giroux erschienen 43 von insgesamt 76 Erzählungen aus ihrem Nachlass unter dem Titel A Manual for Cleaning Women. Die ab 2016 auf Deutsch herausgebrachten Titel Was ich sonst noch verpasst habe und Abend im Paradies standen monatelang auf der Bestsellerliste. Seit ihrer späten Entdeckung zählt sie zu den wichtigsten und aufregendsten Stimmen der amerikanischen Literatur.

Ungeachtet dessen, dass sie zu Lebzeiten nur einem kleinen Kreis glühender Bewunderer bekannt war, gehörte Lucia Berlin nicht zu jenen, die auf den Effekt hin schreiben, die auf die Wirkung bei den Leserinnen und Lesern bedacht sind. Für sie zählte ausschließlich das Erfassen des Moments. Sie wollte den Moment in seinem wahren Gefühl aufscheinen lassen, und zwar bei allem, was sie schrieb. Ein Gefühl in seiner ganzen Schlichtheit und Klarheit erkennbar zu machen, das war ihr Schreibantrieb, es so nackt und echt wie möglich zur Anschauung zu bringen, es im Augenblick des Erscheinens festzuhalten. Von diesem Gefühl wollte sie auch dann erzählen, wenn es nicht der gesellschaftlich anerkannten Moral entsprach oder wenn es an Tabus rührte. Die Gebrochenheit des Menschen war ihr Thema, und die verhandelte sie mit Herzenswärme und einem Witz, der im Schrecklichen das Komische aufleuchten lässt. Das Abgründige des Lebens in einem dunklen Lachen aufzufangen, beherrschte sie wie kaum jemand sonst. Ihr großes Vorbild war Anton Tschechow. »Er lässt die Dinge offen. Er löst sie nicht auf: Jemand stirbt oder eine Liebe geht zu Ende, und nichts wird zusammengeschnürt, man bleibt einfach damit zurück, mit dieser Trauer oder Sorge oder um welches Gefühl es sich auch immer handelt.« Auch Charles Baudelaires Prosagedichte waren für Berlin Inspiration für eine solche Poetik des klaren Gefühlsmoments. Ehrlich sein, wahr sein, nah dran sein. Daraus resultiert zuweilen ein so ungekünstelter Ton, dass man sich in ihren Erzählungen oft noch in einem skizzenhaften Entwurf wähnt, während sich schon die ganze Tiefe und Vielfalt eines Lebens auffächert, festsetzt und im Kopf bleibt. Wie ein Song, eine gute Liedzeile.

Für Lucia Berlin waren das Leben und das Schreiben eine einzige fortlaufende, sich wechselseitig entzündende Bewegung. Als Tochter eines Bergbauingenieurs wuchs sie in den Minenstädten der Rocky Mountains auf, in Montana, Idaho, Arizona. Als ihr Vater während des Zweiten Weltkriegs bei der Marine diente, zog die Mutter mit ihr und der jüngeren Schwester zu Verwandten ins texanische El Paso. Nach dem Krieg siedelte die Familie nach Chile über, wo der Vater für eine große Bergbaufirma arbeitete, mit dem Handel von Erz zu Geld kam und Lucia Berlin die chilenische Oberschicht kennenlernte. Später, als alleinerziehende Mutter von vier Söhnen, schrammte sie oft an der Armutsgrenze entlang. Geldsorgen begleiteten sie bis an ihr Lebensende. Sie arbeitete als Krankenschwester, als Putzfrau, Spanischlehrerin oder als Telefonistin in einer Abtreibungsklinik. Mit dem Jazzmusiker Paul Newton und mit dem Lebenskünstler Buddy Berlin war sie verheiratet, lebenslang litt sie an der Krankheit Skoliose, die sie als Kind zwang, ein Metallkorsett zu tragen, und im Alter an ein Sauerstoffgerät fesselte. Es gab Phasen, in denen sie nur mit Alkohol durch die Tage kam, ehe ihr schließlich der Entzug glückte. Zeit ihres Lebens wechselte sie die Wohnorte, ging nach dem Studium in New Mexiko nach Berkeley, dann nach Oakland, kehrte immer wieder auch nach Mexiko zurück, schließlich unterrichtete sie als Professorin für Kreatives Schreiben in Boulder, Colorado, bevor sie an ihrem 68. Geburtstag in Los Angeles starb. Spuren all dessen finden sich in ihren Texten. Auch das ständige Unterwegssein ist ihren Geschichten eingeschrieben. Sie spielen in den rauen Landschaften des amerikanischen Westens und Südwestens und in Südamerika; in Albuquerque, El Paso, in Mexiko und Chile.

Was für ihr literarisches Schaffen wesentlich ist, gilt umso mehr für ihre Briefe. Auch in den Briefen geht es darum, das Erlebte in seiner Momenthaftigkeit zu erfassen, das wahrzunehmen, was da ist, sei es noch so flüchtig, so ungreifbar, noch so absurd oder phantastisch, und zwar unabhängig davon, ob es gut oder schlecht ist und worauf es hinausläuft. »Man muss die Dinge so nehmen, wie man sie in diesem konkreten Moment sieht.« Ehrlich sein, wahr sein, nah dran sein. Das spiegelt sich in Lucia Berlins Umgang mit der Form. Ihre Briefe zeichnen sich durch besondere Eigenarten aus. Da sind zum einen die aus ihrer Literatur bekannten, scheinbar flüchtig entworfenen Szenen, die Emphase der Sätze, die elliptischen Strukturen, die wie hingeworfenen Wortfolgen und zum anderen das Schriftbild. Wenn sie etwa Wendungen kursiv setzt, Satzzeichen verschwenderisch streut oder mit der Groß- und Kleinschreibung einen ganz eigenen Umgang pflegt. Ein fast mündliches Sprechen schlägt sich hier nieder. Auf den Worten in Großbuchstaben, die in der Übersetzung weitestgehend kursiv wiedergegeben sind, liegt eine besondere Betonung. So ist das Lesen ihrer Briefe immer auch ein Hören, als hörten wir, wie sich die Briefeschreiberin mit uns unterhält.

In Kenward Elmslie fand Lucia Berlin ihren wohl vertrautesten Brieffreund. Mit dem Lyriker, der zudem Libretti und Lieder für Musicals und Opern schrieb, unterhielt sie einen langen und ausführlichen Briefwechsel. Über einen Zeitraum von zehn Jahren hinweg schrieben sie sich regelmäßig bis zu zweimal die Woche, später in etwas größeren Abständen, aber nicht weniger intensiv. Kennengelernt hatten sich beide 1994 an der Sommeruniversität der Naropa University, einer privaten Universität in Boulder, Colorado. Sie unterrichteten dort einen Sommer lang als Gastdozenten Kreatives Schreiben. »Zwischen uns hat es sofort gefunkt«, sagte Lucia Berlin in einem Interview 2002. »Als würden wir uns schon ewig kennen, wir saßen unter einem Baum und konnten nicht aufhören zu reden … es war, wie sich zu verlieben oder wie die Begegnung mit einem besten Freund aus der ersten Klasse, diese irgendwie pure Freundschaft.«

Lucia Berlin lebte damals in Boulder. Von 1994 bis 2000 unterrichtete sie an der University of Colorado Kreatives Schreiben. Kenward Elmslie lebte in New York und in Calais im Bundesstaat Vermont. Der Briefwechsel, der aus ihrer ersten Begegnung resultierte, dauerte bis kurz vor Lucia Berlins Tod. Wie wichtig ihr dieser Austausch war, zeigt sich auch darin, wie sehr sie Elmslies Antworten vermisste, sobald seine Briefe seltener und sporadisch wurden, was seinem großen Arbeitspensum und daraus folgenden Erschöpfungszuständen geschuldet war. Der Enkel Joseph Pulitzers veröffentlichte nicht nur zahlreiche Bände mit Gedichten, adaptierte unter anderem Die Grasharfe von Truman Capote und Tschechows Die Möwe für die Opern- und Musicalbühne, sondern gründete außerdem wichtige Zeitschriften wie das Z Magazine und den Verlag Z Press – zwei wesentliche Anlaufstellen für Lyrikerinnen und Schriftsteller der New York School, um eigene Texte zu publizieren. Das Werk jener Dichterinnen und Dichter, die in den fünfziger und sechziger Jahren in Downtown Manhattan...

| Erscheint lt. Verlag | 14.11.2024 |

|---|---|

| Übersetzer | Marion Hertle, Antje Rávik Strubel |

| Vorwort | Antje Rávik Strubel |

| Verlagsort | Zürich |

| Sprache | deutsch |

| Themenwelt | Literatur ► Briefe / Tagebücher |

| Schlagworte | Briefe • Brieffreundschaft • Briefwechsel • Broadway • Familie • Freundschaft • Literaturbetrieb • Postkarten |

| ISBN-10 | 3-311-70560-2 / 3311705602 |

| ISBN-13 | 978-3-311-70560-4 / 9783311705604 |

| Informationen gemäß Produktsicherheitsverordnung (GPSR) | |

| Haben Sie eine Frage zum Produkt? |

Größe: 2,4 MB

DRM: Digitales Wasserzeichen

Dieses eBook enthält ein digitales Wasserzeichen und ist damit für Sie personalisiert. Bei einer missbräuchlichen Weitergabe des eBooks an Dritte ist eine Rückverfolgung an die Quelle möglich.

Dateiformat: EPUB (Electronic Publication)

EPUB ist ein offener Standard für eBooks und eignet sich besonders zur Darstellung von Belletristik und Sachbüchern. Der Fließtext wird dynamisch an die Display- und Schriftgröße angepasst. Auch für mobile Lesegeräte ist EPUB daher gut geeignet.

Systemvoraussetzungen:

PC/Mac: Mit einem PC oder Mac können Sie dieses eBook lesen. Sie benötigen dafür die kostenlose Software Adobe Digital Editions.

eReader: Dieses eBook kann mit (fast) allen eBook-Readern gelesen werden. Mit dem amazon-Kindle ist es aber nicht kompatibel.

Smartphone/Tablet: Egal ob Apple oder Android, dieses eBook können Sie lesen. Sie benötigen dafür eine kostenlose App.

Geräteliste und zusätzliche Hinweise

Buying eBooks from abroad

For tax law reasons we can sell eBooks just within Germany and Switzerland. Regrettably we cannot fulfill eBook-orders from other countries.

aus dem Bereich